8月の猛暑がいささかおさまり、朝と晩に虫の声がきこえるようになってきました。

9月は、夏野菜を片付け、葉物や根菜類の種をまいて育ててゆきます。

今回は、9月の農作業と農事歴をご紹介いたします。

昔農家さんから学ぶ9月の農作業について

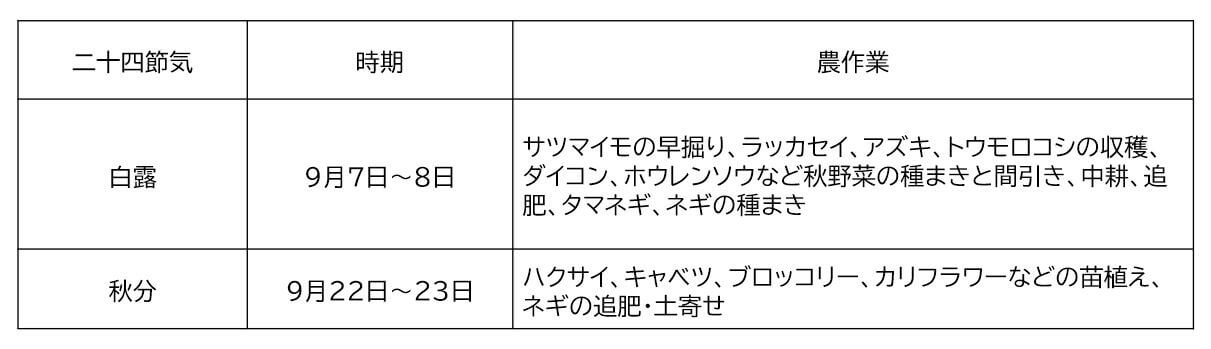

9月の農作業

9月の農作業は、おもに秋冬野菜の種まき、前月から育てていた苗の植え付けです。

※地域によって前後します。

参考文献 久保田豊和著「新版 暦に学ぶ野菜づくりの知恵 畑仕事の十二ヵ月」

厄日だった9月10日

9月1日は旧暦で二百十日(にひゃくとおか)といい、立春(2月4日頃)から210日目になります。

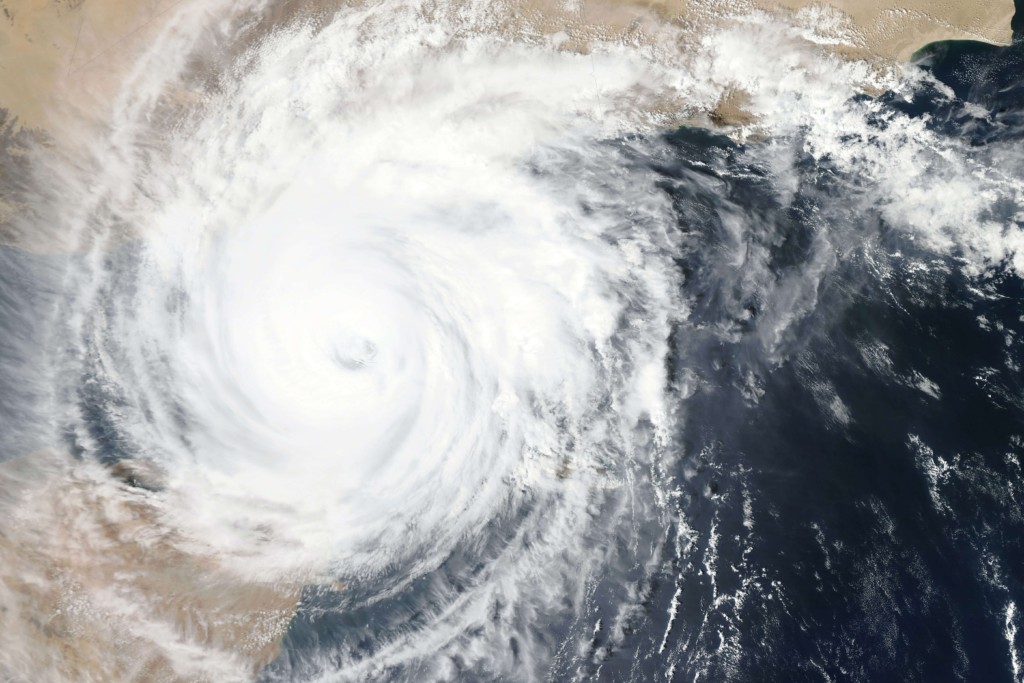

この時期はご承知のとおり台風が来ることが多く、二百二十日(にひゃくはつか=9月10日)は、農家の厄日とされていました。

二百二十日を乗り切りますと十五夜、秋分を過ぎると風立ちぬ「秋」になります。

昔農家さんから学ぶ9月の農作業

夏野菜の片付けが終わりますと、すぐにでも秋の葉物・根菜類の種をまきたくなってきますが、元禄時代(江戸時代)に著された「百姓伝記」には、次のような記述があります。

「(旧暦)八月中(秋分)より雷ならずといえ、諸虫穴に入りて、口をとじ、水をふせぐ」「白露の秋となる(中略)な(菜)・大こんの耕作をいそぐ」

引用「百姓伝記」(久保田豊和著「新版 暦に学ぶ野菜づくりの知恵 畑仕事の十二ヵ月」 128頁)

秋分を過ぎなければ害虫は穴に入らない、種をまいても虫が食う。

涼しくなり害虫が発生しなくなってから、霜に強い葉物野菜を作りましょう。どんなに急ごうとも、種まきは白露を過ぎてから。という意味です。

※「白露」は、現在の9月7日の頃で、旧暦の8月1日の頃になります。

9月の農事歴

私たちは現在 太陽暦にて暮らしておりますが、江戸時代以前の農家さんたちは、旧暦にて農作業を行っておりました。

現代においても旧暦の農事を参考にしますと、野菜づくりの良き指標となるかと思いますので、ご紹介いたします。

9月の農事歴

| 1日 | 二百十日 |

| 2日 | |

| 3日 | |

| 4日 | |

| 5日 | |

| 6日 | |

| 7日 | 白露(旧暦8月1日頃) |

| 8日 | |

| 9日 | 草露白し |

| 10日 | 二百二十日 |

| 11日 | |

| 12日 | |

| 13日 | 鶺鴒鳴く(せきれいなく) |

| 14日 | |

| 15日 | 十五夜 |

| 16日 | |

| 17日 | |

| 18日 | 玄鳥去る(つばめさる) |

| 19日 | 彼岸入 |

| 20日 | |

| 21日 | |

| 22日 | 秋分 |

| 23日 | |

| 24日 | |

| 25日 | 雷すなわち声を収 |

| 26日 | |

| 27日 | |

| 28日 | 蟄虫坏戸 |

| 29日 | |

| 30日 |

参考文献 久保田豊和著「新版 暦に学ぶ野菜づくりの知恵 畑仕事の十二ヵ月」

二百十日(にひゃくとおか ― 新暦 9月1日頃)

二百十日は雑節のひとつで、立春から210日目の9月1日ごろになります。

この日から二百二十日までは台風の多い日として、昔農家さんは農作物の被害を懸念していました。

白露(はくろ ― 新暦 9月7日~8日頃)

白露は、旧暦の8月1日頃で、ようやく秋めいてくる時期です。

朝晩は冷え込み、野草に白露(しらつゆ)が光ります。

草露白し(くさつゆしろし― 新暦 9月8日~12日頃)

朝、草に降りた露が白く光って見える時期です。

二百二十日(にひゃくはつか ― 新暦9月10日頃)

立春(2月4日)から数えて220日目で、台風が訪れやすい特異日とされていました。

鶺鴒鳴く(せきれいなく― 新暦9月13日~17日頃)

セキレイは、一年中見られる留鳥ですが、この鳥が七十二候に選ばれたのは、秋の小鳥を代表する声だったからもしれません。

先人は、澄み切った秋の空に響き渡るセキレイの声を耳にして、秋がやってきたと感じていたのでしょう。

ちなみに小鳥は秋の季語でもあります。

[七十二候の詳細]暮らしの歳時記「七十二候」

十五夜(じゅうごや ― 新暦 9月7日~10月8日頃の満月)

旧暦では、毎月15日の月を親しみを込めて「十五夜(じゅうごや)」と呼んでいます。

その中でも、旧暦の8月15日(新暦の9月7日〜10月8日頃)は、空気が澄んだ秋の夜空に浮かぶ月を「中秋の名月」と呼んでお祝いをしていました。

中秋とは、旧暦の8月15日のことで、平安時代はその夜に舞を舞ったり、歌を詠んで楽しみました。

また、この時期は実りの秋も近づきますので、収穫を祝う意味を込め、「芋名月(いもめいげつ)」とも呼び、里芋、サツマイモ、秋の七草を飾ってお団子を供えるようになったと言われています。

今年の中秋の名月は、こちらにてご確認ください。

玄鳥去る(つばめさる ― 新暦9月18日~22日頃)

つばめが南の国へ渡ってゆく時期です。

春から夏にかけ、屋根の軒下などで見かけたつばめ達は、長い長い旅に出ます。

来年の春、また元気に戻ってきてくれるといいですね。

彼岸入(ひがんいり ― 新暦9月19日頃)

彼岸入りから4日目が彼岸の中日、すなわち「秋分の日」です。

秋分(しゅうぶん ― 新暦9月22日~23日頃)

秋分は、太陽が真東からのぼり真西に沈む 昼と夜の長さがそろう日で、「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉は、春と秋のどちらにも当てはまります。

天文学的に、秋分から冬至の前日までが「秋」になりますが、このあたりは 現代の私たちも同じ感覚ですね。

そして、虫たちがそろそろ冬ごもりするのもこの頃です。

雷すなわち声を収(かみなりすなわちこえをおさむ ― 新暦9月23日~27日頃)

この頃から入道雲から巻積雲(けんせきうん=いわし雲・うろこ雲・さば雲)に変わり、雷が鳴らなくなります。

ところで、「雷の多い年は豊作」と、耳にされたことはないでしょうか。

先人は、雷が稲をはらませる(妊娠させる)と考えていました。

そして稲妻は、もともと稲の夫(つま)という意味で、古くは夫も妻も「つま」と呼んでいました。

雷光は稲を実らせる「夫(つま)」から「いなづま」となり、「つま」という言葉は現代では「妻」が用いられるため、「稲妻」と書くようになったと考えられています。

蟄虫坯戸(むしかくれてとをふさぐ ― 新暦 9月28日~10月2日頃)

虫たちが冬ごもりを始める時期です。

蛇は、春の彼岸に穴から出て、秋の彼岸に穴に入ってゆくと言われてきました。

実際、蛇が穴に入って冬眠を始めるのはもう少し寒くなってからとも言われており、その他の虫やカエルなども同様にまだかもしれません。

これは、昔の秋分の頃の気温が、今よりも低かったからかもしれませんね。

まとめ

9月の農作業と農事歴について、ご案内いたしました。

昔農家さんは季節を肌で感じながら農作業を行っていました。

現代を生きる私たちも、自然の声に耳を傾けながら、気持ちよく畑仕事を行ってゆきたいですね。

[参考文献]