農学博士の木嶋利男先生が紹介されている、ダイコンの「土づくりのポイント」「害虫対策」「間引きの見極め方とコツ」について、ご案内いたします。

収穫したダイコンが又根になってしまったり、お肌がザラザラして汚かったことはないでしょうか。

ダイコン栽培は、最初の土づくりで、きれいなダイコンに育つかが決まると言われています。

今回ご紹介する大根栽培は、昔農家さんが古くから行われてきた伝承農法でもありますので参考になさってください。

きれいなダイコンを栽培する方法

土づくりが大切なダイコン栽培

ダイコンは生育のはじめに直根を深く伸ばし、収穫前の1~2週間で急速に大きくなりますので、種をまく前に土をよく耕します。

やせた土地でよく育つダイコン

ダイコンはやせた土地で良く育ちます。

有機物の多い肥沃な土は病害虫が多くなったり、又根や(ダイコンの)お肌が汚くなってしまいます。

なお、野菜づくりを続けている畑で、肥料を入れずに育てますと きれいなダイコンを収穫することが出来ます。

伝承農法「ダイコンの杭打ち」

江戸時代の伝承農法

ダイコンを育てる時に土に杭を打つ方法は、江戸時代から行われてきた伝承農法です。

先端を尖らせた杭を土中に二尺(約60cm)余り打ち込んで、植え穴をつくる。中に熟した馬糞を半分過ぎまで入れ、上に下肥と合わせる土を埋める。色よく、大きくて丸き種をゑらびて、1穴に二、三粒まく。

宮崎安貞「農業全書」(元禄10年)

出典 昔農家に教わる野菜づくりの知恵とワザ 木嶋利男著書 73頁(家の光協会)

伝承農法「ダイコンの杭打ち」の方法

参考文献 昔農家に教わる野菜づくりの知恵とワザ 木嶋利男著書 73頁(家の光協会)

ダイコンは水はけの良いウネで育てるのがポイントです。

水はけが悪いウネは、病害虫が出やすくなりますので、高ウネ(15~20cm)で栽培するのがおすすめです。

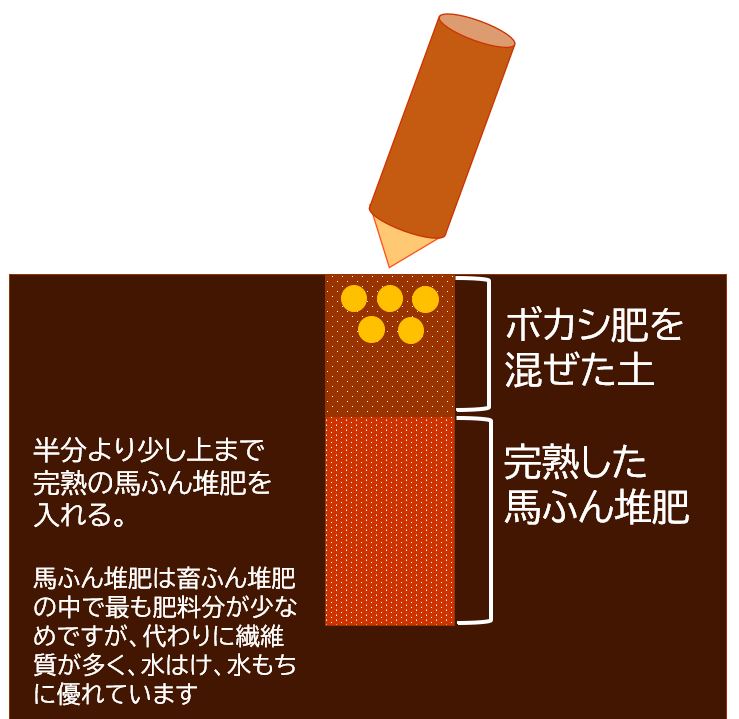

土づくりで施肥を行う場合は、上の絵を参考になさってください。を打ち込んで植え穴を作ります

土をよく耕したあと、先端を尖らせた棒(長さ80cm、太さ6~7cm)をウネに突き刺して深さ60cmの穴を開けます。

穴の中に、完熟した馬ふん堆肥とボカシ肥を混ぜた土を入れますとよく育ちます。

種まきは5粒

土を埋め戻しましたら、ダイコンの種を1穴に5粒まいて 土をかけよく鎮圧します。(間引きのコツについては後ほどご案内いたします)

杭打ちの効果

参考文献 昔農家に教わる野菜づくりの知恵とワザ 木嶋利男著書 73頁(家の光協会)

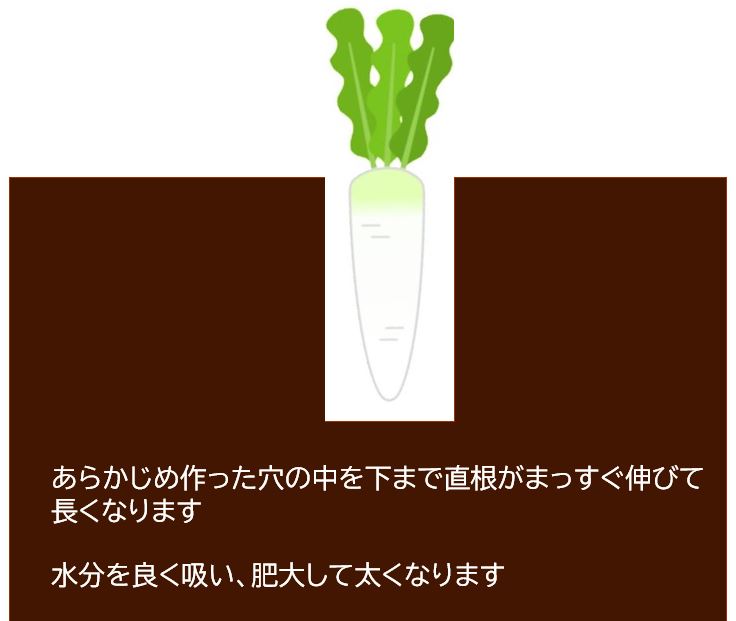

ダイコンは、あらかじめ作った穴の中を下まで根がまっすぐに伸びて長くなります。

また、水分を吸いやすくなりますので肥大して太く生長します。

ゴボウにも応用することが出来ます

棒を突き刺して穴を開ける方法は、長い根を張るゴボウにも応用することが出来ます。

ダイコン栽培における害虫対策

この章ではダイコン栽培における害虫対策をご紹介いたします。

ダイコンに付きやすい害虫

🐞 アブラムシ類

🐞 コガネムシ類

🐞 ネキリムシ類

🐞 センチュウ類

🐞 ハイマダラノメイガ

🐞 キスジノミハムシ

🐞 カブラハバチの幼虫 など

ダイコンの害虫対策「ニンジンと混植する方法」

参考文献 昔農家に教わる野菜づくりの知恵とワザ 木嶋利男著書 74頁(家の光協会)

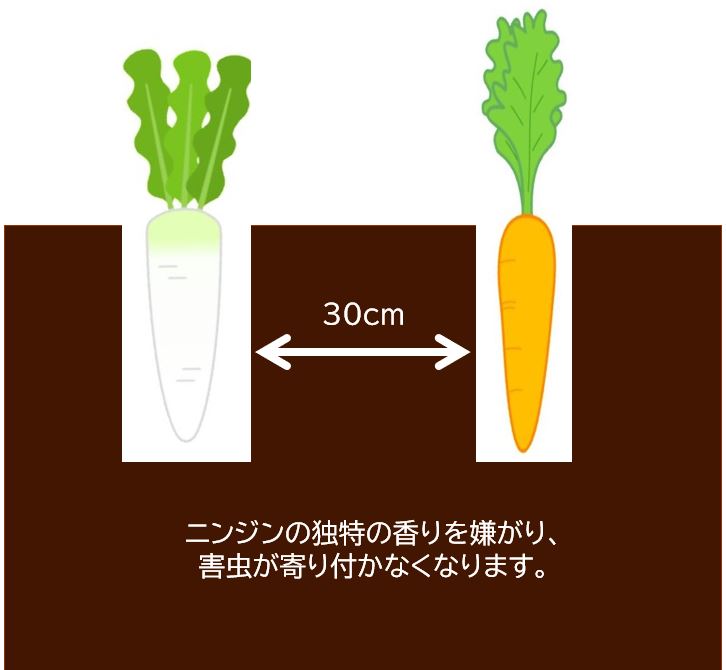

セリ科のニンジンを アブラナ科のダイコンの隣りに育てますと、害虫被害が少なくなる効果があります。

科の異なる野菜は、寄ってくる害虫が違います。別種の害虫は、互いを避け合う性質がありますので、どちらも寄り付かなくなります。

その結果、野菜全体の害虫被害が少なくなる効果が期待できます。

ダイコンの害虫対策「マリーゴールドを鋤き込む方法」

ダイコンを連作しますとネグサレセンチュウの被害にあいやすくなりますが、マリーゴールドを土に鋤き込みますと、発生を抑える効果があると言われています。

またマリーゴールドは、センチュウと同じ土壌害虫のコガネムシ類やカブラガヤの産卵を抑えることも出来ます。

5月頃、畑でマリーゴールドを2~3か月育てましたら、クワなどを使って細かくし、土に鋤き込みます。

これを行いますと、ネグサレセンチュウの密度が下がりますので、9月にダイコンの種をまくことが出来ます。

ダイコンの害虫対策「カブをおとりにして栽培する方法」

カブをおとりにしてダイコンを栽培

参考文献 昔農家に教わる野菜づくりの知恵とワザ 木嶋利男著書 74頁(家の光協会)

カブを育てたことがある方は、葉っぱが虫に食いつくされてしまったご経験はないでしょうか。

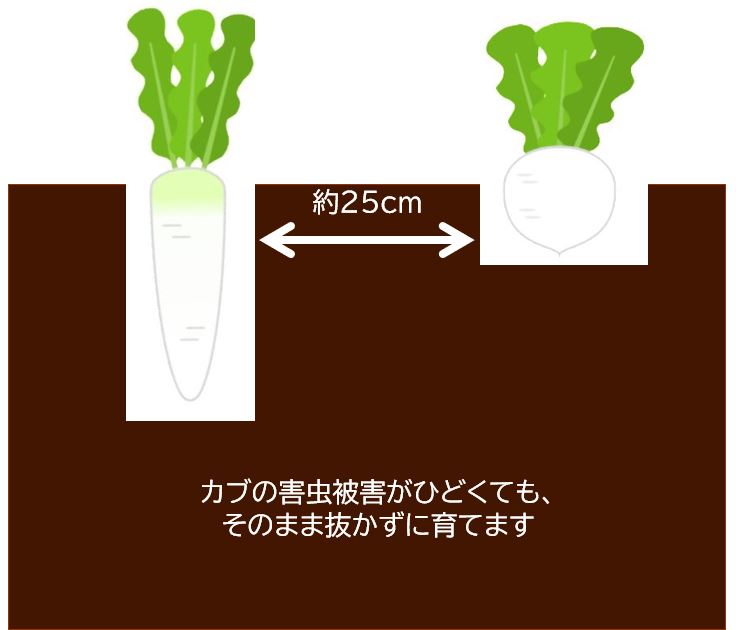

この性質を利用し、カブを「おとり」にして、ダイコンの被害を少なくする方法もあります。

アブラナ科の中でもとくに生育初期のカブの葉は害虫被害にあいやすく、カブラハバチの幼虫に食べられている可能性があります。

害虫がカブを食べているうちにダイコンの葉が大きくなり枚数が増えますと、多少の被害であれば生育に問題がなくなります。

伝承農法「カブのおとり栽培」

ダイコンのそばにカブを植えて害虫のおとりにする方法は、江戸時代に行われていた伝承農法です。

大根は土用中頃までにまくべし。

芽は五、六日目に生えるなり。

蕪(かぶ)の種を畝間にまきておけば、

大根の葉につく黒き羽虫(カブラハバチ)が蕪の葉ばかりにつく。淵澤圓右衛門「軽邑耕作鈔」(弘化4年=1848年)

出典 昔農家に教わる野菜づくりの知恵とワザ 木嶋利男著書 73頁(家の光協会)

ダイコンの間引きのコツ

ダイコンに限らずですが、ていねいな間引きを行いますと、病害虫の発生を抑えることが出来ると木嶋先生は紹介されています。

1穴に5粒 種をまきます

ダイコンの種を1穴につき5粒まきます。

本葉5枚までの間に3回 間引きを行いますと、弱い株や虫食いの株は淘汰され、丈夫で元気な株を残すことが出来ます。

最後の間引きは、遅くとも本葉7~8枚までに行いましょう。

根っこごと引き抜いて間引きします

間引く芽を根っこごと引き抜きますと、病気の予防につながります。

残す芽の見極め方

間引きをする際、どの芽を残したら良いか迷ってしまいますね。

きれいなハート形の子葉は、根が素直に伸びて、きれいなダイコンに育つ可能性が高くなります。

間引きの残す芽の目安

🌱 ハート型の葉の芽

🌱 葉が立っているもの

🌱 葉の色が やや薄い緑(肥料分が適切)

🌱 左右対称の葉

間引いたほうが良い芽の目安

✖ 葉が寝ているもの

✖ 色が濃いもの(肥料分が過剰)

✖ 小葉が不ぞろいで左右非対称のもの

伝承農法「ダイコンの間引きの見極め」

ダイコンの間引きの見極めは、昔農家さんがさなってきた伝承農法です。

澤庵漬(たくあんづけ)用の大根を得るには、葉の形で根の形が、ある程度まで鑑定できる。

練馬大根では幼時には子葉の正型のものを残し、大きくなつてからは葉の色が薄くて立つてゐ、小葉の大きいものを残すやうにするがよい。「家の光」昭和14年5月号「農業の實験」渡邊誠三さんの投稿

出典 昔農家に教わる野菜づくりの知恵とワザ 木嶋利男著書 75頁(家の光協会)

まとめ

農学博士の木嶋利男先生が紹介されている、ダイコン栽培における「土づくりのポイント」「害虫対策」「間引きの見極め方とコツ」について、ご案内いたしました。

この方法は、昔農家さんが古くから行われてきた伝承農法です。

昔も今も、野菜づくりの基本は変わっていないということですね。

ダイコンのお肌が汚く又根になってしまってお困りの方は、参考になさってみてください。

[参考文献]

[関連記事]

大根のコンパニオンプランツ|害虫忌避と生育促進効果のある野菜・草・花をご紹介いたします

[参考野菜]