インゲンは養分の少ない痩せた土でもよく育ち、長い期間サヤが付きますのでお手軽に栽培を楽しむことができますね。

今回は、農学博士の木嶋利男先生が紹介されている、「つるありインゲンとつるなしインゲンの栽培ポイント」についてご紹介いたします。

ちょっとしたコツで収穫量が違ってきますので、参考になさってください。

つるあり・つるなしインゲンの栽培ポイント

つるあり・つるなし 共通ポイント

インゲンの原産地

※ image

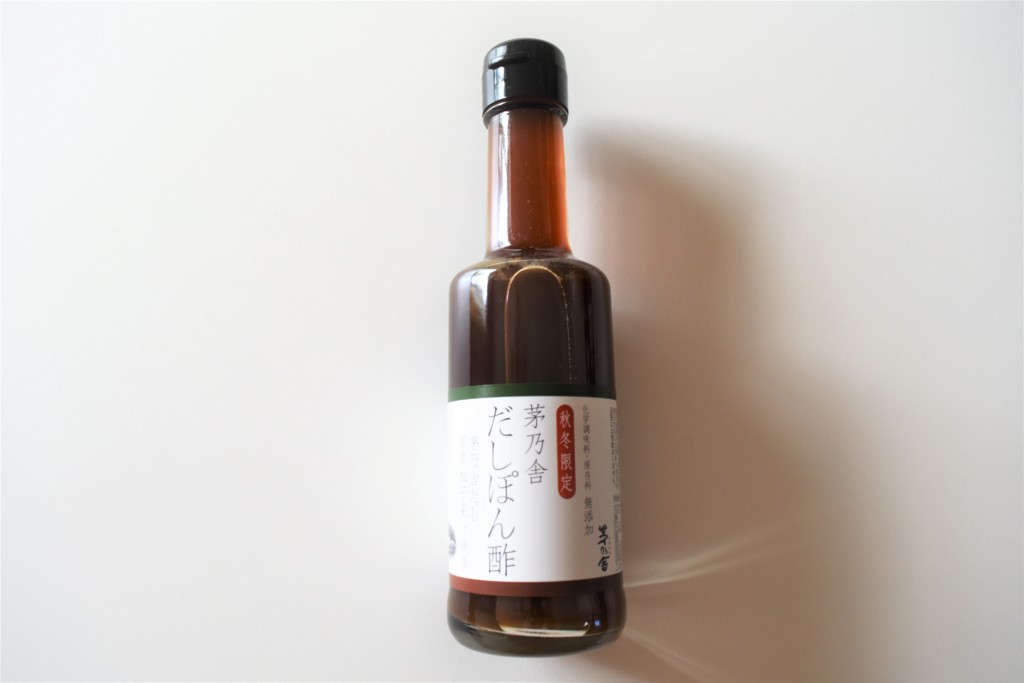

インゲンの原産地は中米から南米にかけての樹林帯で、こもれびが指す半日陰の環境で原種が自生しています。

熱帯雨林の土は養分が少なく痩せていますが、インゲンは根っこに共生する「根粒菌(こんりゅうきん)」から窒素分を、根粒菌ネットワークから養分を得て生長し子孫を残します。

土について

つるあり・つるなしインゲンのどちらも痩せた土でよく育ちますので、特別な肥料を入れて土づくりをしなくても大丈夫です。

畑で育てる場合、野菜が普通によく育っていれば耕すだけで十分です。

・水はけの良い砂質/壌土の畑 ➡ 平ウネ

・水はけの悪い粘土質の畑 ➡ 高めのウネ

元肥について

基本的に元肥は要りませんが、野菜の生育が悪い痩せすぎた畑、新規の畑で育てる場合は、次の肥料を施すのがおすめです。

追肥について

マメ科のインゲンは、枝豆と同じように根っこに「根粒菌」が付き、これからもらう窒素分はおもにマメの肥大に使われます。

サヤを太らせて収穫する場合は、根から窒素分を吸わせる必要がありますので油かすなどを追肥するのが効果的です。

木嶋先生のワンポイントアドバイス

収穫が始まりましたら1~2週に1回、少量の油かすを株元に薄く広くまきます。

ただし油かすの多用は虫が付きやすくなります。

つるありインゲンの栽培ポイント

種まきの時期

地域と品種によって前後しますが、木嶋先生は6月下旬からの種まきをオススメされています。

なぜならつるありインゲンは日が短くなりますと花芽分化する(はなめぶんか=新芽が温度・日の長さなどで花や実になること)短日性の植物のためです。

株間について

つるありインゲンの株間は60cm、条間40cmの2列に植えるのがオススメです。

タネは1か所に2粒まき、間引かずに育ててゆきます。

ツルがぐんぐん伸びますので、支柱を合掌型に組んでおくのもポイントです。

つるなしインゲンの栽培ポイント

種まきの時期・株間について

つるなしインゲンも地域と品種によって前後しますが、木嶋先生はつるなしの場合は「春まき」をオススメされています。

インゲンは矮性(わいせい=大きくならない性質)の草丈が低く収穫期間が短い品種が多いため、株間を約20cmほどの密植にして一気に収穫するのに向いています。

たくさん収穫するコツ(つるあり・つるなし共通)

インゲンのサヤを採らずにいますと、中のマメが充実してきて次の花を咲かせなくなります。

これは自然の成り行きで、マメが大きくなってくるとでインゲンが子孫を残す仕事を終わらせようとするからです。

インゲンをたくさん収穫するコツは、「若採り」です。

若いサヤを早めに採ることにより、次々と花が咲いて長期間収穫を楽しむことが出来ます。

・若採りを心掛け、少量の油かすの追肥で、たくさん収穫することが出来ます。

まとめ

農学博士の木嶋利男先生が紹介されている「つるあり・つるなしインゲン栽培のポイント」について、ご案内いたしました。

ちょっとしたコツで収穫量が違ってきますので、参考になさってくださいね。

🌱 若採りすることで次々と花が咲きますので たくさん収穫することが出来ます。

🌱 収穫が始まりましたら油かすを薄く広くまきます(虫が付きやすくなりますので少量で)。

[関連記事]

インゲンのコンパニオンプランツが豊富!害虫忌避や生長促進する野菜をご紹介します

[参考文献]