爽やかで気持ちの良い日がつづく、5月になりました。

今回は、昔農家さんから学ぶ、5月の農作業について、ご案内いたします。

昔の農家さんは、私たちよりも はるかに季節の移り変わりに敏感で、植物や動物の動向などを観察しながら、農作業を行っていました。

先人の知恵は、現代を生きる私たちの野菜づくりのヒントになるものが数多くありますので、参考になさってください。

※ 掲載の画像はすべてイメージです

昔農家さんから学ぶ5月の農作業について

宮沢賢治「雲の信号」

あゝいゝな せいせいするな

風が吹くし

農具はぴかぴか光つてゐるし

山はぼんやり

岩頸(がんけい)だつて岩鐘(がんしよう)だつて

みんな時間のないころのゆめをみてゐるのだ

そのとき雲の信号は

もう青白い春の

禁慾のそら高く掲(かか)げられてゐた

山はぼんやり

きつと四本杉には

今夜は雁もおりてくる(一九二二、五、一〇)

引用 宮沢賢治「雲の信号(春と修羅 第一集)」

宮沢賢治のうたです。

五月晴れの空を見上げた、賢治の心情がうかがえます。

わたしたちも、気持ちよく農作業にはげみたいですね。

藤の開花を目安にする畑仕事

5月(旧暦4月)の藤の開花は、遅霜の心配がなくなる時期にあたります。

そこで昔農家さんは 藤の花が咲いたら、夏野菜の種をまいたり、苗の定植を行っていたのだそうです。

種まき・苗の定植は八十八夜まで

地域によって異なりますが、私たちも 藤の花の咲き始めを目安に農作業を行うことができます。

藤の開花のタイミングで、種まき・苗の定植を行い、八十八夜の頃に作業を終了させます。

八十八夜は、立春(新暦2月4日頃)から数えて八十八日目で、日にちは5月1日~3日頃、つまり、ゴールデンウィーク中に作業を終わらせると覚えておくとよいですね。

八十八夜の別れ霜

「八十八夜の別れ霜」という言葉があります。

別れ霜とは、雨が降った後の五月晴れの翌日に 氷点下になることで、昔から、桑畑やお茶畑の農家さんにとって、この霜は大敵といわれて言われていたのだそうです。

霜が降りやすい地域にお住いの方は、この時期を過ぎてから、温床(室内やビニールトンネルの苗床)から野菜の苗を出して定植してみられてはいかがでしょうか。

カッコウの初鳴き

5月、北海道や東北地方では、カッコウが鳴く季節になります。

これを目安に、昔農家さんはエダマメなどの豆類、穀類のたねまきや、ジャガイモの植え付けを行っていました。

ながら百姓

「お隣の畑が種をまいたようだから、うちも種をまこう」

その昔、近隣農家さんの様子を見て 種をまく農家さんは、「ながら百姓」呼ばれ、笑い者の対象になっていたそうですが、真似ることはとても大切なことではないでしょうか。

「学ぶ」という言葉の語源は、「まねぶ(学ぶ・真似ぶ)」と同じとも言われていますので、私たちも、近くの畑の方の作業状況を見て、種をまいたり、苗を植え付けたりしても良いかもしれませんね。

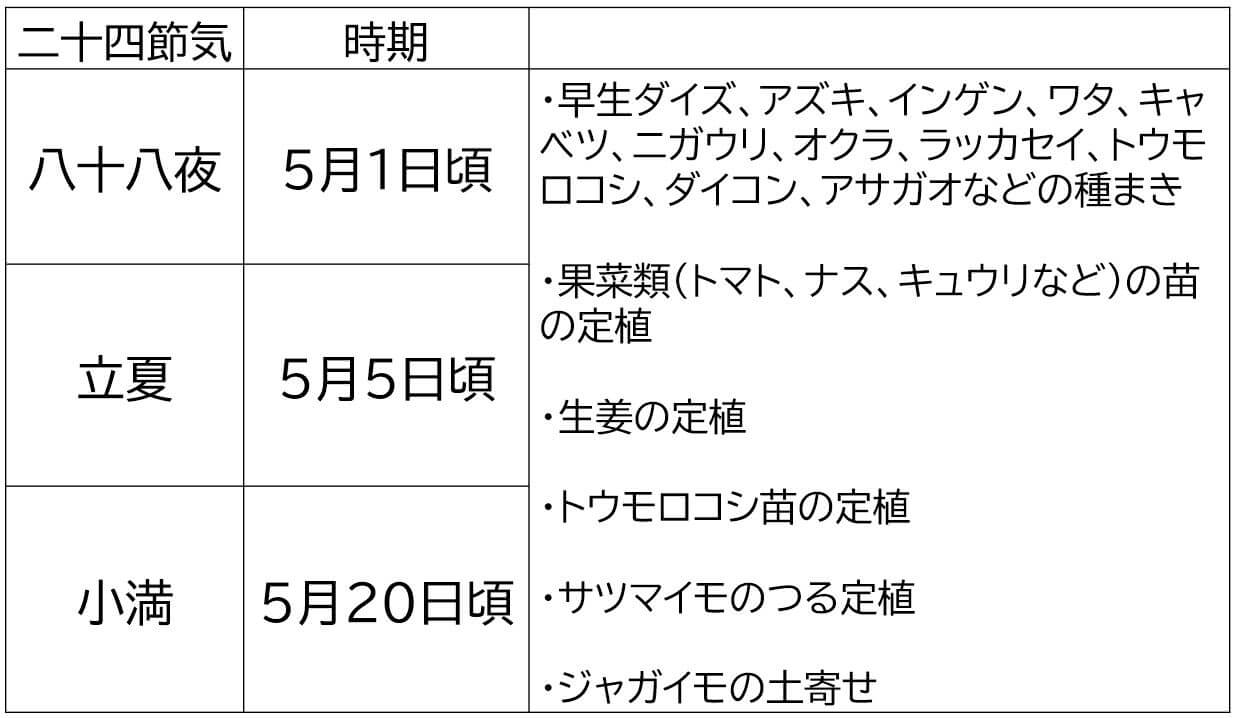

5月の農作業(例)

※地域によって前後します。(参考文献 久保田豊和著「新版 暦に学ぶ野菜づくりの知恵 畑仕事の十二ヵ月」)

5月の農事歴

私たちは現在 新暦(太陽暦)にて暮らしておりますが、江戸時代以前の農家さんたちは、旧暦にて農作業を行っていました。

旧暦の農事は、現代においても参考になり、野菜づくりの良き指標となるかと思いますので、ご案内いたします。

5月の農事歴[旧暦4月(卯月)]

| 1日 | ◎八十八夜 |

| 2日 | |

| 3日 | |

| 4日 | |

| 5日 | ◎立夏(旧暦4月1日頃) |

| 6日 | |

| 7日 | ◇蛙始めて鳴く |

| 8日 | |

| 9日 | |

| 10日 | ◇ミミズ出る |

| 11日 | |

| 12日 | |

| 13日 | |

| 14日 | |

| 15日 | ◇竹の子生ず |

| 16日 | |

| 17日 | |

| 18日 | |

| 19日 | |

| 20日 | ◎小満 |

| 21日 | |

| 22日 | |

| 23日 | ◇蚕起きて桑を食む |

| 24日 | |

| 25日 | |

| 26日 | ◇紅花栄える |

| 27日 | |

| 28日 | |

| 29日 | |

| 30日 | |

| 31日 | ◇麦秋至 |

◎ 二十四節気 ◇ 七十二候

参考文献 久保田豊和著「新版 暦に学ぶ野菜づくりの知恵 畑仕事の十二ヵ月」

◎八十八夜(はちじゅうはちや―新暦5月1日頃)

立春から数えて、八十八日目の日です。

八十八夜は、昔から農事の重要な節目とされる日であったようです。

◎立夏(りっか―新暦5月5日頃)

この日から夏が始まり、その期間は 二十四節気の小満の前日(5月19日頃)までです。

◇蛙始めて鳴く(かえるはじめてなく―新暦5月7日頃)

カエルの繁殖期で、田んぼでカエルがゲロゲロと鳴き始める頃です。

◇竹の子生ず(たけのこしょうず―新暦5月15日頃)

竹林で、タケノコが顔を出す頃です。

◎小満(しょうまん―新暦5月20日頃)

麦が伸びて田植えの準備が始まる頃です。

小満は、草木や生き物が育ち、伸びて天地に満ちることです。

◇蚕起きて桑を食む(かいこおきてくわをはむ―新暦5月23日)

カイコが目を覚まし、クワの葉をムシャムシャ食べ始める頃です。

養蚕の歴史は5,000~6,000年前とたいへん古く、中国の黄河、揚子江の流域で育て始めたのが始まりと言われています。

日本に養蚕の技術が伝わったのは、紀元前200年前とされているようです。

◇紅花栄える(べにばなさかえる―新暦5月26日頃)

ベニバナが鮮やかに咲き始める頃です。

◇麦秋至(むぎのときいたる―新暦5月31日頃)

「麦秋」は、旧暦4月のことです。

麦の穂が黄金に染まり、収穫が始まる頃です。

まとめ

5月の農作業と農事歴について、ご案内いたしました。

昔の農家さんは自然と共存しながら農作業を行い、私たち現代人よりも、はるかに季節の移り変わりに敏感でした。

先人の知恵は、今を生きる私たちの野菜づくりのヒントになるものが数多くありますので、参考にしていただければ幸いです。

[参考文献]

[養蚕の歴史]

[画像提供]

霜の画像 Photo by https://unsplash.com/@3kolone

カッコウの画像 Photo by Hans Veth on Unsplash

カエルの画像 Photo by Kieran Wood on Unsplash