農学博士の木嶋利男先生が紹介されている、チンゲンサイとシュンギクのコンパニオンプランツ栽培の方法について、ご案内いたします。

アブラナ科のチンゲンサイは、モンシロチョウ、コナガなどの幼虫の食害にあいやすく、葉を食べられた苗は弱り、美味しさが半減してしまいます。

そこで、チンゲンサイと一緒にシュンギクを育てますと、害虫が寄り付かなくなる効果があると言われています。

今回は、コンパニオンプランツ栽培の効果、育て方のポイントについて お伝えいたしますので、参考になさってください。

チンゲンサイとシュンギクのコンパニオンプランツ栽培

害虫忌避の効果と理由

シュンギクはキク科の野菜で、独特の香りと、ほかの動植物を寄せ付けない「アレロケミカル」という物質を放っています。

シュンギクを、害虫の被害にあいやすいチンゲンサイのそばに育てますと、モンシロチョウ、コナガなどはシュンギクが放つ香りを嫌って寄り付かなくなり、野菜全体の害虫被害を軽減させることができます。

異なる科の野菜を育てても大丈夫

同じネで異なる科の野菜を栽培すると、どちらもよく育たなくなりそうなイメージがありますが大丈夫です。

農学博士の木嶋利男先生によりまうと、チンゲンサイとシュンギクとの混植はむしろ美味しく育つと、紹介されています。

チンゲンサイを混植すると、シュンギクに含まれている硝酸の濃度が減り、おいしくなります。またアブラナ科とキク科なので、肥料が競合しません。

引用「コンパニオンプランツで野菜作り 89頁」

チンゲンサイとシュンギクのコンパニオンプランツ栽培のポイント

品種選び

チンゲンサイ

品種は特に選びません。

シュンギク

葉を摘み取りながら栽培期間を延ばすことができる東日本で一般的な「株立ちタイプ」がおすすめです。

なお、西日本で一般的に栽培されているキクナ(大葉シュンギク)は、株元をカットして収穫するため 収穫期間を延ばすことができませんので、チンゲンサイと同じ時期に収穫できるタイミングに種まきすると良いでしょう。

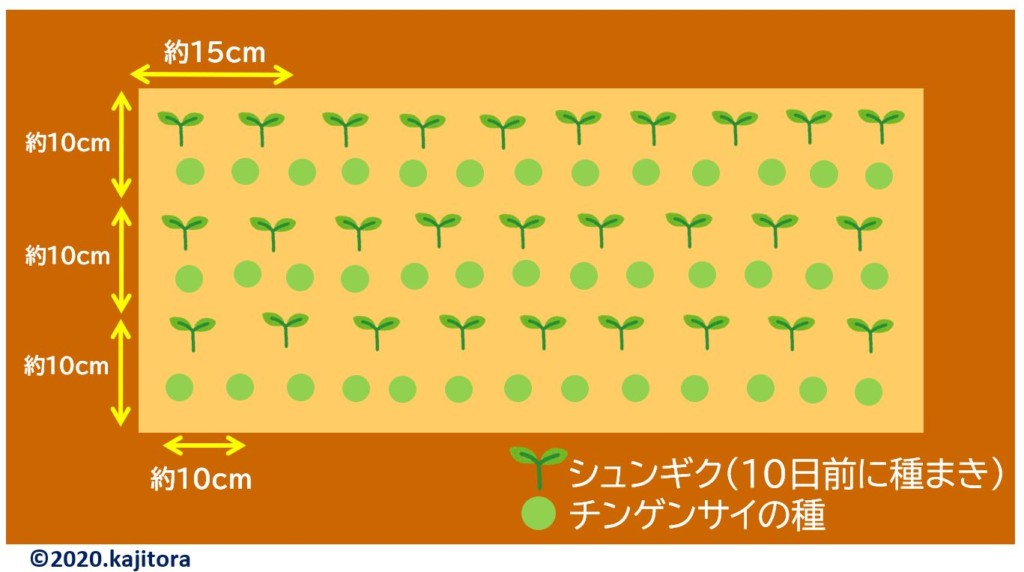

種まき

チンゲンサイはシュンギクより10日ほど生長が早くなりますので、先にシュンギクの種をまき、追って(約10日後に)チンゲンサイの種をまいて収穫のタイミングを合わせます。

間引きの目安

チンゲンサイ

・本葉1~2枚で2本に間引きします。

・本葉4~5枚で1本に間引きします。

最終的に株間を約10cmにします。

シュンギク

・本葉2~3枚で、株間5~6cmに間引きします。

・本葉7~8枚で、株間12cmに間引きします。

最終的に株間を約15cmにします。

収穫

チンゲンサイは、株ごと1回で収穫します。

株立ちタイプのシュンギクは、伸びてきた芽を摘み取り わき芽を伸ばして数回収穫し、最後に株ごとまとめて収穫します。

まとめ

農学博士の木嶋利男先生がご紹介されている、チンゲンサイとシュンギクのコンパニオンプランツ栽培について、ご案内いたしました。

他の動植物を寄せ付けないアレロパシー効果で、害虫を寄せ付けず、チンゲンサイを美味しく育てる栽培法です。

なお、チンゲンサイのコンパニオンプランツは、シュンギクのほかにもございますので、関連記事を参考になさってください。

[関連記事]

チンゲンサイのコンパニオンプランツ|異なる科の野菜で害虫忌避して美味しく栽培

[シュンギクの種]

[参考文献]

木嶋利男著 コンパニオンプランツで野菜づくり (ひと目でわかる図解)(主婦と生活社)

木嶋利男著 決定版 コンパニオンプランツの野菜づくり (育ちがよくなる! 病害虫に強くなる! 植え合わせワザ88) (家の光協会)

[シュンギクの種]