毎年、同じ場所に同じ作物(同じ科の野菜)を栽培することを「連作」といいます。

連作をし続けてゆきますと、土の中の病原菌や害虫が増え、野菜の生長が悪くなったり枯れてしまったりします。

私たちは この症状「連作障害」を避けるために、毎年 同じ場所に異なる科の野菜を育てています。

ところが、農学博士の木嶋利男先生は、「連作障害の対策は連作です」と、唱えられています。

今回は、木嶋先生が紹介されている 農連作障害の対策は『連作』である理由を、ニンジン・タマネギ・ナス・エンドウを例に、ご案内いたします。

連作を可能にする伝承農法

家庭菜園で、「同じ場所で同じ野菜を栽培し続けると、連作障害になる」と言われていますね。

なぜなら、同じ場所で同じ野菜を栽培しつづけますと、土壌病原菌や害虫が増え、野菜が病気になりやすくなるからです。

ところが、農学博士の木嶋先生は、野菜に適した土であれば、連作が可能になり品質が上がりますと、紹介されています。

連作が可能になる伝承農法

野菜の特産物は日本の各地にありますが、木嶋先生によりますと、ナスならナス、スイカならスイカと、連作が当たり前のように行われているのだそうです。

これは伝承農法の技術によるもので、農家さんは「連作障害対策」をなさっていると捉えることが出来ます。

一度整った畑を維持するほうが合理的ですので、農家さんは ある作物の栽培に特化して畑を整備し、野菜が育ちやすい土と環境を作られています。

野菜の連作障害の対策は「連作」である理由

木嶋先生は、連作障害の対策は「連作」である理由を、ニンジンとタマネギを例に紹介されています。

この2つは連作障害の出にくい野菜ですが、同じ畝で育ててゆきますと、より品質が上がるのだそうです。

ニンジンを連作すると品質が上がる理由

ニンジンは、収穫した後に残った細根などの残渣が分解しやすいのが特長です。

毎年できるだけ同じ場所で連作することにより、分解が得意な微生物が増え、分解がだんだん早くなります。

ニンジンの連作で品質が上がる理由は、畑の内部での物質循環が良くなるためで、次第にお肌がきれいなニンジンになってゆきます。

ニンジンの輪作はどうなるの?

シーズンごとに同じ場所にいくつかの野菜を栽培する「輪作」は、ほかの野菜の残渣などを分解する微生物が繁殖しませんので、未熟な有機物がたまりやすくなります。

その結果、連作を続けているニンジンよりお肌の質は下がります。

タマネギを連作すると品質が上がる理由

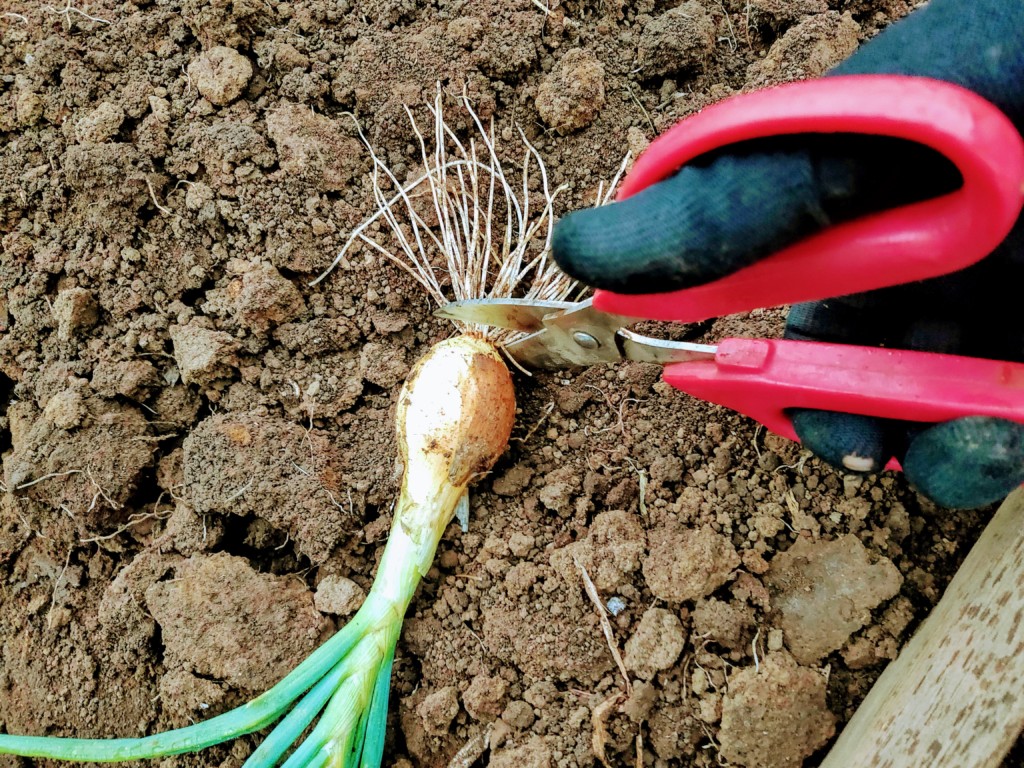

タマネギを連作し続けますと、年々 根っこが深くまで伸びるようになります。

長く伸びた根は、養分と水分をよく吸収するようになりますので旺盛に育ち、その結果、玉が大きくなります。

タマネギの輪作はどうなるの?

タマネギは、同じ畝で別の野菜を育てたり土を耕したりしても、土の深い部分に昨年育てたタマネギの根の効果が残っていますので、翌年以降の品質が上がってゆきます。

タマネギを収穫したあとの土づくりで、根っこを土に鋤き込みますとより効果が高まります。

ナスとエンドウの交互連作

ニンジンとタマネギは連作障害が起こりにくい野菜のため、翌年に同じ畝で育てても問題はなさそうと思われた方が多いかもしれません。

一方で、ナス科やマメ科は連作障害が起こりやすいと言われていますね。

木嶋先生は、ナスとエンドウを交互に連作し続けますと、高品質なものを収穫できようになりますと、紹介されています。

土壌病原菌の密度を下げるマメ科

マメ科のエンドウは、根から生長抑制物質を分泌するため、連作しますと生育が悪くなりますが、後作にナスを栽培することにより土壌病原菌の密度が下がっていくのだそうです。

なぜこの現象が起こるのかは、科学的に解明されていないようですが、ナスとエンドウの交互連作は、昔から農家さんが行われてきた栽培です。

まとめ

農学博士の木嶋利男先生が紹介されている、「連作障害の対策は連作」について、ご案内いたしました。

木嶋先生は、野菜の特性を活かして連作を続けますと、次第に品質の高い野菜を収穫できるようになりますと、紹介されています。

わが家は 数年前から、エンドウとナスの交互連作を始めてみました。別のページにてご紹介をしておりますので、ご興味のある方は、関連記事を参考になさってください。

[関連記事]

交互連作|ナスの後作にエンドウ、エンドウの後作にナスがおすすめの理由

小さい玉ねぎの苗でもたくさん収穫できる裏技|木嶋先生のキツキツ植えで収量アップ!

[参考文献]