農学博士の木嶋利男先生が紹介されている、「ナスとエンドウの交互連作」について、ご案内いたします。

ナス科の野菜、マメ科の野菜を毎年おなじ場所で栽培してゆきますと、収穫量が減ったり、病気が多発する、いわゆる「連作障害」を引き起こすと言われていますが、木嶋先生によりますと、相性の良い野菜を交互に育ててゆくと、連作が可能になるのだそうです。

今回は、ナスの後作にエンドウ、エンドウの後作にナス栽培の交互連作についてご紹介いたします。これらの野菜を繰り返し栽培し続けてゆきますと、生育不良が減り、病気になりづらくなることがあるのだそうです。

ナスの後作にエンドウ、エンドウの後作にナスが適している理由についてもご案内いたしますので、参考になさってください。

ナスの後作野菜にエンドウがおすすめの理由

連作障害がおこりやすいナス科

ナスを同じ場所で毎年育てますと、土壌病害による連作障害が多くなります。

またマメ科のエンドウは、根っこから生長抑制物質を分泌しますので、連作し続けることにより生育が悪くなります。

しかしながら、農学博士の木嶋利男先生は、ナスとエンドウを交互に連作し続けることにより、土壌病原菌の密度が下がっていくと述べられています。

土壌病原菌の密度を下げるマメ科

木嶋先生は、「マメ科植物にはナス科の土壌病原菌の密度を下げる働きがある」と、紹介されています。

エンドウが出す生長抑制物質は、あとに雑草や緑肥作物を生やすと効果が抑えられることも知られており、ナスでも同様の効果が得られる可能性があるのだそうです。

科学的に解明されていないない現象のようですが、非常に興味深いですね。

昔農家さんから学ぶ「ナスとエンドウの交互連作」

じつは、ナスとエンドウの交互連作は、昔から農家さんが行っていた栽培です。

茄子も豌豆(えんどう)も、兩種(りょうしゅ)ながら連作を忌む(いむ)修正があります。

私は茄子を栽培したあとに、十一月頃に豌豆を播き(まき)、翌年六月、豌豆を取りはらつたあとに、また茄子を植ゑるという方法をとつてゐます。

「家の光」昭和15年11月号「農家の實験」細川初枝さんの投稿

出典「昔農家に教わる 野菜づくりの知恵とワザ」木嶋利男著

ナスとエンドウの交互連作の方法

ナスとエンドウの交互連作は、一般的な栽培と同じ方法です。

※ 栽培期間は一般地の気候でご案内いたします。

6月上・中旬「エンドウの収穫と土づくり」

6月にエンドウを収穫した後、残渣(ざんさ=葉、茎、根)をその場に鋤き込み、たい肥を施し土づくりを行い、2週間後にナスを植え付けます。

6月下旬~11月

秋ナスを中心に栽培します。

多様な微生物が増殖し、2年目から病原菌が増えにくくなります。

11月中旬

ナスの株元、株の間にエンドウをまきます。(株間30cmで1か所に2~3粒)

ナスの株は枯れてきますが、エンドウの寒風よけになり、春は支柱の代わりになります。

翌年の6月上・中旬「エンドウの収穫と土づくり」

翌年の6月、エンドウを収穫した後、残渣(ざんさ=葉、茎、根)をその場に鋤き込み、たい肥を施して土づくりを行い、2週間後にナスを植え付けます。

この交互連作を毎年続けてゆきます。

2021~2022年レポート:ナスとエンドウの交互連作

ナスの連作2年目(2021年)

2021年春から同じウネで、ナスとエンドウの交互連作を始めてゆこうと思います。

今年はナス栽培が2年目で、現在ナスの花が咲き始めたところです。

6月になり、収穫が始まりました。

今のところ順調に育っています。

2021年10月

2021年10月19日

7月の終わりに更新剪定を行ったところ成功したようで、秋ナスがよく採れています。

ナスの木をこのまま残し、そろそろエンドウ栽培の土づくりを始めようと思います。

2021年10月23日

後作野菜のための土づくりを行いました。

木嶋先生がおすすめされている連作障害対策になる元肥は、牛ふんと米ぬかです。

交互連作を行うウネは、長さ約7m・ウネ幅約80cmで、牛ふんを約15kg、米ぬかを約1kg、そしてエンドウのコンパニオンプランツの玉ねぎのために骨粉を500gほど施しました。

畑にスケールがないので米ぬかと骨粉は少し多かったかもしれません。

なお、エンドウとソラマメの寒風よけのために、ナスは来春まで引き抜かずにそのままの状態にしておこうと思います。

ナスの木を生やしたままですので、耕しづらかったです。

エンドウとソラマメは、ポットに種をまいています。

まだ発芽はしていませんが、11月になったらこのウネに定植します。

2021年11月

2021年11月12日

11月になりました。

土づくりから約3週間経ちましたので、種まきして育てていたタマネギの苗を植え付けました。

写真右側の緑の細い葉がタマネギの苗です。

エンドウマメは、現在育苗中で、草丈がもう少し高くなりましたら定植します。

2021年11月16日

種をまいて育てていたエンドウ豆の草丈が20cm近くのびてきましたので、ナスの株元に植えつけました。

ウネの右側がエンドウで、左の細い緑の葉がタマネギです。

タマネギは、エンドウのコンパニオンプランツとして混植します。

2021年12月

2021年12月10日

12月のエンドウの様子です。

今のところ順調に育っています。

2022年2月

2月9日

寒さ対策をあまり行っていなかったため、エンドウがほぼ全滅してしまいました。

ササの枝などで 寒風からガードすれば良かったです。

今年の秋は、しっかり寒さ対策を行います!

このままエンドウを育てられないのも悲しいので、2月蒔きが可能な「つるなしエンドウ」をネットで購入しました。

種が届いたら、数日後に種まきをします。

2月17日

畑のエンドウをすっかり枯らしてしまったため、2月に種まきが出来るスナップえんどうの種を購入しました。

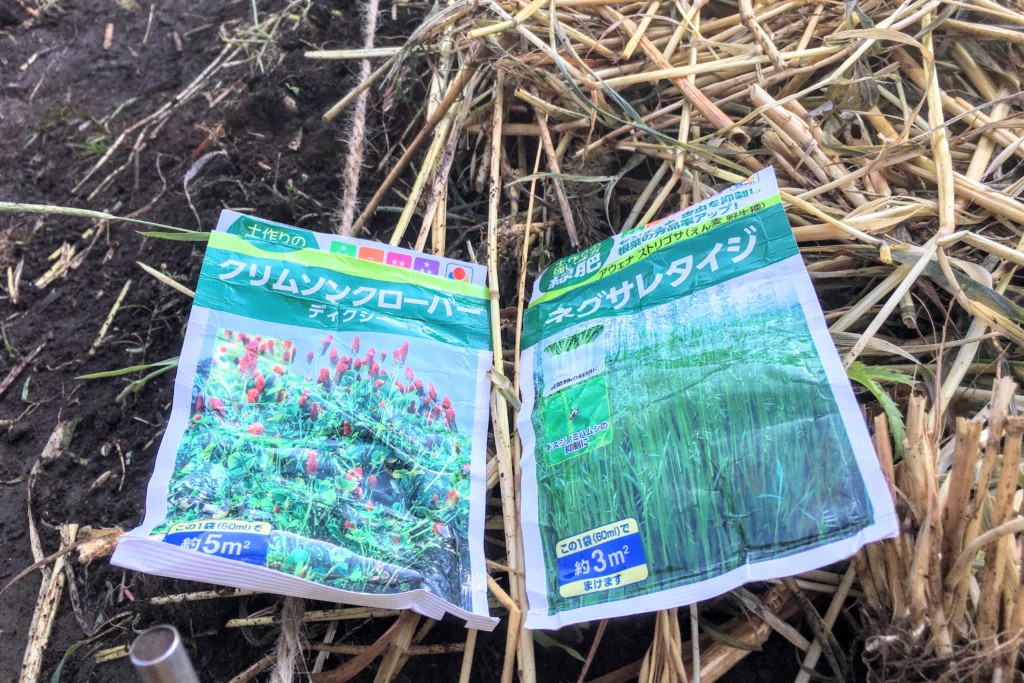

ポットに、エンドウとコンパニオンプランツのクリムソンクローバー、エンバクを一緒にまきました。

日当たりの良い窓際に置いて、発芽を待ちます。

日中の温度は23℃くらいです。

どうか、芽が出ますように。

2022年3月

3月25日

完全に枯れたと思っていたエンドウですが、根が生きていたようで、すべての株が復活しました。

ふたたび葉が生えてきました。

今年は、私の住んでいる地域(千葉県)でも何度も雪が積もったり、寒波にみまわれましたが、この生命力には驚きです。

ソラマメも花が咲きました。

親株は枯れましたが、側枝がたくさん生えてきたのです。

寒波で全滅したと思って種まきしたエンドウ、エンバク、クリムソンクローバーです。

この苗は、別のウネ(キュウリ)に植えることにしました。

キュウリと一緒に育てますと、支柱とネットを共有することができそうです。

2022年4月

4月になりました。

全滅したと思っていたエンドウは、すべての株が復活し、少しずつ伸びてきました。

ただ、地上部が枯れてしまったため、同じ畑のほかの方々より、生長は遅れている模様。

同じウネのソラマメです。

ソラマメのほとんどの親株も、寒さで黒くなって傷んでしまいましたが、わき芽から側枝がたくさん出てきて花が咲きました。

コンパニオンプランツの玉ねぎです。

定植した苗が小さめでしたので、苗を2本ずつ植える方法で育てています。

すこし結球してきましたが、大きなタマになるのは難しいかもしれません。

4月13日

ついに、エンドウの花が咲きました。

2022年5月

2022年5月1日

エンドウの実が付きました。

そろそろ収穫できそうです。

ソラマメの実も付きました。

今年は、ソラマメの先端にアブラムシがあまり付きませんでした。

そばに植えているコンパニオンプランツにテントウムシがたくさんいるからかもしれません。

2022年5月8日

エンドウの収穫が始まりました。

びっくりするほど甘いエンドウになり、先日 遊びにきた親戚の子どもが果物みたいと喜んでいました。

2022年5月19日

まだエンドウを収穫することが出来そうでしたが、後作のナスの準備を始めたいので、終わりにしました。

この数日で、ウネを片付けようと思います。

バンカープランツのエンバクが旺盛に育ちましたので、ものすごいことになっておりますが、敷きワラなどにして、有効に使うことができそうです。

そして、昨年育てていたナスの木がまだ残っているのがお分かりになりますでしょうか。

寒風よけにはなりませんでしたが、エンドウがナスの木を蔦って伸びてくれてました。

そのおかげで、誘引の作業をほとんど行わずにすみました。

ナスの木も、サブ的な支柱になることが分かりましたので、今年も収穫が終わったナスの木は、引き抜かずにそのままにしておこうと思います。

— つづきは、2022年レポートの章を、ご覧になってください。—

2022~2023年レポート:ナスとエンドウの交互連作

エンドウの収穫が終わりましたので、ナス栽培(3年目)の土づくりを行いました。

連作をするための土づくりについて

木嶋先生によりますと、連作を行うさい、もっとも大切なことは「畑づくり(土づくり)」なのだそうです。

連作障害対策といいますと、堆肥や元肥を施すことが重要と思っておりましたが、畑全体の立体構造がとても大切なのだそうです。

土の三層立体構造

栽培に必要とする作土層は通常 18~20cmの深さで、その範囲の土がきれいな三層立体構造を保っていますと、どんな野菜でもよく育つのだそうです。

※畑の土の立体構造づくりについては、別のページにてご案内する予定です。

2022年5月

2022年5月28日

エンドウの収穫がおわりましたので、いよいよ3年目のナス栽培に挑戦です。

木嶋先生は、連作障害対策の土づくりに有効な堆肥として、牛ふんや米ぬかを紹介されていますので、前作のエンドウと同様に、それらを使うことにしました。

牛ふん堆肥

牛ふん堆肥

米ぬか

米ぬか

まず、ウネ全体に牛ふん堆肥をまき、その上に米ぬかを振りかけました。

牛ふん堆肥の量は、約7メートルの長さのウネ(ウネ幅は約100cm)に対して1袋分(15kg)、米ぬかは地表に雪が軽く積もる程度に振りかけました。

米ぬかは、悪玉のセンチュウを減らす効果があるのだそうです。

クワで耕して1か月ほどおきます。

なお、2週間後に1回だけ耕し、酸素を供給します。

わが家は、野菜の残渣など、基本取り除きませんので、たくさんの根や葉、茎などが残っています。

野菜の残渣は、病原菌のすみかになってしまう場合があるようですので、それらを分解させるために、牛ふん堆肥を施しました。

牛ふん堆肥はセルロースが豊富で、セルロースの分解が得意な微生物がたくさん含まれているのだそうです。

牛ふん堆肥を土に鋤き込みますと、セルロース分解酵素を働かせ、野菜の残渣と堆肥の分解が進みます。

2週間後に耕して酸素を供給しますと、分解がさらに加速するのだそうです。

2022年6月

2022年6月5日

2週間きっちり待ちたかったのですが、天気の関係で、10日目に耕しました。

ウネが水で湿っているときに耕しますと、土がかたくなってしまうのだそうです。

さらに、2週間ほどおきます

3年前、この畑を初めて利用した時は、土が恐ろしく固かったのですが、ずいぶん やわらかくなってきたように思います。

前作のエンバクを刈って、ウネを覆いました。

2022年6月16日

2週間経っておりませんが、今日は梅雨の中休みで晴れましたので、ナスの苗を植え付けました。

連作障害対策の1つ、健強な苗を植え付けます。

接ぎ木苗を購入しました。

夏野菜は、晴天の午前中に植え付けると良いそうです。

ブクブク植えという方法で植え付けました。

株間50cmで植え付けました。

シシトウとマリーゴールドも植え付けました。

同じナス科ですので、ご容赦ください(笑)。

ウネの北側に、クリムソンクローバーとエンバクの種をまきました。

クローバーとエンバクは、同じ溝に撒いてしまいます。

ナスの邪魔にならないように、ウネぎりぎりに撒きました。

この種が終わったら、消毒されていない種を購入したいです。

ナス栽培3年目です。

どうか今年も無事に育ちますように。

2022年6月26日

ナスの苗を植え付けて、10日経ちました。

作物は、気温が高くなりますと、生長が早いですね。

4月の下旬に植えつけた別のウネのナスと同じくらいの大きさになってきました。

夏野菜は、あまり早い時期に植えつけても、遅霜にあったり、春一番などの突風にさらされたり、防寒資材を多く使って手間になることがあるので、植え付け時期は大切だと思いました。

2022年7月

2022年7月3日

7月になりました。

ナスの連作3年目ですが、今のところ病気になることもなく順調に育っています(油断はできませんが)。

ナスの株の様子です。

今年は梅雨が早く明けてしまい、日照り続きの日々です。

草マルチが保湿を助けてくれていますが、2~3日に1度、株元にたっぷり水やりしています。

水やりだけで、ぐったりです。

6月の終わり頃から可愛らしい紫色の花が次々と咲き始め、実が付き始めました。

2022年7月18日

梅雨の戻りのような日が続いております。

ナスは水を好む野菜のようですので、雨が降るたびに元気になっているように見えます。

この一週間、雨続きで水やりの作業がないため、畑の見回りをゆっくり行うことが出来るのでうれしいです。

今日は、ナスの葉っぱにカマキリがいました。

畑に益虫が出現し、感無量です(涙)。

今日は追肥の日で、株元に米ぬかを振りかけました。

追肥は、2週間に一度のペースで行っていますが、葉が濃すぎたり、よく育っている場合は施さないように調整しています。

畝全体の画像です。

左側から、晩生の枝豆・つるなしインゲン、ナスとシシトウ、そして北側にオクラを植えています。

当方の畑は、カメムシやバッタ、ナメクジなどの虫はたくさんいますが、テントウムシダマシはおらず、ナスの葉が食害を受けていないので、今のところはありますが、順調と言ってよいと思います。

2022年8月

2022年8月1日

8月になりました。

この一週間 ずっと雨が降らず、この先も雨の予報はありません。

夕立ちでもきてほしいところです。

きょうは追肥の日としていましたので、そのタイミングに更新剪定を行いました。

これでしばらくナスともお別れです。ちょっと寂しいですね。

小さなナスも残さず収穫して、ぬか漬けにします。

シシトウも更新剪定を行います。

昨年初めて行ってみたところ、11月頃まで収穫することが出来ましたので、今年も挑戦してみます。

ナスは、二本仕立てで育てています。

分岐している枝を、思い切って剪定しました。

こちらはシシトウで、アバウトに3本に分岐させて育てています。

ナスとシシトウの株元にスコップをグサっと入れ、すき間に米ぬかを施して水やりしました。

再生してくれるまで、待ちます。

失敗することもあるようですが、今年もうまくいけばいいなと思っております。

なお、上の画像の左側に生えている緑の植物はオクラです。

2022年8月8日

ナス

ナス

シシトウ

シシトウ

更新剪定から一週間が経ちました。

ナスとシシトウの脇芽が出てきました。

このまま順調に育ってほしいです。

2022年8月19日

ナスとシシトウの更新剪定が終わってから、同じ畝で育てているコンパニオンプランツのオクラの収穫が始まりました。

上の画像は収穫し損ねたオクラです。茎の色とそっくりなので、気付かずにおりました・・・。

このオクラは、来年の種にします。スっとのびた姿が美しく、見とれてしまいます。

ちなみに、わが家のオクラは昨年 自家採取したものです。

固定種でない交配種のエメラルドという種ですので、昨年とは異なるかたちのオクラになっているかもしれませんが、違いはよくわかりません(笑)。

ただ、昨年よりやわらかく美味しいオクラに育っているような気がします。

2022年8月22日

ナスの花が咲きました。

うまくいけば、3週間ほどで実が付きますね。

秋ナス食べられますように!

そして今日は、ナスの手前で育てていたインゲンマメを整理して、玉ねぎ栽培の準備をしました。

インゲンマメの株と、ボウボウに生えていた草は引き抜かず、株元(生長点)をカマで刈り取り、通路に置いて乾かしています。

そして、玉ねぎを育てる箇所に米ぬかを振りかけました。

インゲンマメを育てていたため、多少は窒素を固定してくれていること(=土が肥沃になっていること)を期待して、今年は、元肥は米ぬかだけにしようと思います。

2022年8月25日

いつの間にか、ナスの実がなっていました。

更新剪定から3週間と数日でもう実がなるとは。

少し気になるのが葉っぱです。

ずいぶん色が悪いです。

調べてみたところ、ハダニの影響のようです。

ハダニは、乾燥が続くと発生するようですね。

2022年9月

2022年9月4日

ピンぼけになってしまいました。

少しずつ ナスを収穫できるようになってきましたが、昨年の更新剪定後より生育が悪いように思います。

葉っぱがハダニと思われる害虫にやられてしまったせいでしょうか、これだけ傷みが激しい葉っぱですと、光合成はしなさそうですね。。。

収量は少ないですが、みずみずしい秋ナスを美味しく頂いています。

9月の畑の様子です。

オクラの手前の白っぽい葉っぱがナスの株です。

余談ですが、オクラは昨年育てていたものを自家採取して種まきしたのですが、固定種でないため、草丈が高いもの低いものとバラバラに生長していることに気が付きました。

おもしろいです。

今年も収穫し損ねたオクラを大きくさせて、種を採取しようと考えておりますが、草丈の高いものから種を採ってみようと思います。

2022年9月9日

ナスの生育が芳しくありません。

葉っぱがご覧のように真っ白いなり小さな穴が空いています。

ハダニによるもののようです(違うかな?)

病気でなければ良いのですが。。。

同じ畝で育てているシシトウです。

こちらも更新剪定を行いましたが、順調に育って、実をたくさん付けてくれました。

そして今日は、苗床に玉ねぎの種をまきました。

現在 栽培しているナスの畝の後作に、エンドウと玉ねぎ、そして苗がうまく育てば白菜を考えています。

玉ねぎの栽培は3年行っていますが、一度も球が大きくなったためしがありません。

今年は手厚く、栽培に注力してみようと思います。

2022年9月25日

大きなクモがいました。

少しずつですが、益虫が増えているように思います。

2022年10月

2022年10月11日

10月の半ばになりました。

もとの緑色の葉っぱが生えてきました。

少なめではありますが、茄子も少しずつ収穫しています。

同じく、更新剪定をしたシシトウは豊作です。

2022年10月27日

10月も終わりです。

朝の冷え込みが堪えるようになってきました。

実の付きは悪いものの、茄子の株はすっかり元気になり、今でも可愛らしい紫色の花が咲いています。

茄子の株はこのままにして、今日はエンドウの種をまきました。

昨年のつるありスナックエンドウの種が大量に余っていましたので、これをまきます。

しかし、この消毒の色・・・。

茄子の株のそばに、1粒ずつ約10cm間隔でまきました。

一般的にエンドウの種まきは、1か所に3粒ほど点まきし、株間を30cm程度にしますが、今年は筋まき(条まき)にしてみました。

今朝ちょうど、自然農を営んでおられる 山岡亨さんのYouTubeでスナップエンドウの種まきについて紹介されていました。

山岡さんによりますと、スナップエンドウは グリーンピースや絹サヤなどに比べるとツルがさほど繁茂しない傾向にあるようなので、間隔を空けずに7~10cmほどで種をまかれていました。

私も、今年の春のスナップエンドウの育ち具合を観察していたところ、株間はもっと狭くしてもいいかもしれないと思っていたところでしたので、今回は密植栽培に挑戦してみようと思います。

昨年は、防寒対策を怠り 地上部を枯らしてしまいましたので、今回は手厚く管理をしてゆこうと思います。

[ご参考:自然農を営まれておられる山岡亨さんの動画]

2022年11月

2022年11月1日

11月になりました。

スナップエンドウは、まだ発芽せずです。

まったく水やりをしていないからですね。

同じ畑の先輩方が、玉ねぎの苗を定植し始めましたので、わが家もそろそろ植え付けしようと思います。

前年と同様に、ナスの後作は、スナップエンドウとコンパニオンプランツの玉ねぎです。

今年の夏は、ナスのそばにインゲンと枝豆を栽培しており、土がいくらか肥えていることを期待して、玉ねぎの元肥と堆肥の投入は行わないつもりでしたが、途中からだんだん不安になり(笑)、結局 家で出た生ゴミ(コンポスト)を施して、寝かせておきました。

9月半ばに種をまいた玉ねぎの早生品種です。

植え付けにはまだ細いように思います。

毎年、玉ねぎの育苗に苦戦していますので、今年はホームセンターにて苗を購入してこようか検討中です。

2022年11月22日

雨が降らず、スナップエンドウの芽がまったく出なかったので、一日おきに潅水したところ、3~4日で発芽しました。

エンドウと一緒に生えている草は、エンバクとクリムソンクローバーです。

11月下旬ですが、いまだ茄子がなっています。

これが今季最後の収穫になりそうです。

スナップエンドウのコンパニオンプランツである玉ねぎも植え付けました。

2022年12月

2022年12月29日

2022年、最後の畑です。

昨年は、防寒対策を行わなかったため、エンドウが一時全滅してしまうほど(根は生きていたので再生しました)ダメージを受けましたので、不織布で覆いました。

本当は、寒冷紗が良いのかもしれません。。

不織布で覆えないところは、株の周りにエンドウの残渣を立てて防寒しました。笹の代わりです。

2023年3月

3月になっておりました(汗)。

今年最初の投稿です。

前年、防寒対策を行っていなかったため、地上部がすべて枯れてしまった教訓を活かし、今年は不織布をフワっとかけておいたところ、ほぼ枯れることなく越冬することが出来ました。

コンパニオンプランツのエンバク、菜の花、玉ねぎも大きくなってきました。

2023年4月

4月になり、エンドウが実を付け始めました。

スナップエンドウは、早採りより ぷっくり膨らんでから収穫すると、甘味が増しますね。

2023~2024年レポート:ナスとエンドウの交互連作

お知らせ

2023年4月に引越しいたしました。

数年続けておりました、ナスとエンドウの交互連作は 新居の庭にてスタートいたします。

2023年4月

2023年4月28日

4月の終わりに、引っ越しいたしました。

目が回る忙しさの中、ゴールデンウイーク中はホームセンターが混雑しそうなので、その前にナスの苗を大急ぎで購入してまいりました。

新居から程なくしたところに道の駅があり、冷やかし半分で苗売り場をのぞいてみたところ、健強そうで安価な苗がずらりと並んでいましたので、鼻息を荒くして大人買いをしてしまいました。

前の畑で育てていたニラをコンパニオンプランツにしようと思います。

2023年5月

2023年5月14日

今年も、ナス・インゲン・オクラのコンパニオンプランツ栽培を行います。

きょうは、インゲンの株元に、昨年のオクラの種をまきました。このオクラは3代目ですが、たしかF1品種でしたので、生育にばらつきが出るかもしれません。

2023年6月

2023年6月15日

6月半ばになりました。ナスの花が咲き始めました。

わが家はナスの一番花は摘み取り、次に咲かせる花から実になるようにしています。

インゲンは、今年はつるあり品種にしました。早くも支柱の頂上までツルを伸ばすものもいて、これからどのように誘引をしようか、モヤモヤしています。

なお、画像にはありませんが、3年目のオクラも発芽して、少しずつ大きくなってきました。

2023年7月

2023年7月11日

7月になり、少しずつナスの実が大きくなってきました。

実は、今後から 自然農(の真似事)で、野菜を育てたいと思っておりまして、元肥は前の畑で熟成させていた少量のコンポストと、新居の庭の木の残渣、(落ち葉の)腐葉土を埋めて畝を立てました。

木の枝と腐葉土を投入するために、深い穴を掘って土を大きく動かしたため、庭の土は地力が落ちていると思います。

そのため、ナス、オクラの生長は非常にゆっくりで、大きな株に育っていません。

2023年7月27日

私の住んでいる地域は、7月の初旬に雨が降っただけで、かれこれ3週間以上 日照りが続いています。

畝には草マルチをしていますが、乾燥が激しいため、先日から週に一度ほど、たっぷり水やりをしております。

自家採取した3代目のオクラです。

草丈は高くなりませんが、年々 やわらかく美味しくなってきたような気がしております。

2023年8月

2023年8月26日

8月も終わりに近づきました。

先にも述べましたが、今年の春に引っ越しをして、庭に畝を立てて始めたナス栽培です。

耕作放棄地に近いこと(土が肥沃になっていること)を期待して、ナスがぐんぐん育つことを期待しておりましたが、いまいち生長がよくありません。

株が小さいため、今年は更新剪定は行わず、2~3週間に1回の割合で、追肥(米ぬかや、油かすなど)を行っていたところ、ここにきて株が大きくなってきました。

花が次々と咲くようになりました。うれしいです。

2023年9月

2023年9月17日

9月半ばを過ぎました。

今年は、毎日毎日暑いですね。

ナスは順調に育っており、朝ごはんは「呉汁、油なす」、夜は「浅漬け、生姜ポンズ」など、茄子三昧の日々を送っております。

コンパニオンプランツのオクラは、収穫しそこねて、実が大きいものばかりです。

ナスの株元に植えているコンパニオンプランツのニラは、花が咲き始めました。

美味しいかな?と思い、先日 食べてみましたが、かたかったです。

2023年10月

2023年10月3日

10月になりました。

今年は、ほんとうに暑かったですね。

ここ数日、ようやく涼しくなってきたと感じております。

夏の間、勢いがなかったナスですが、順調に育っています。

新規の畑(実際は、庭です)で、ろくに施肥もしていないにもかかわらず、これだけ収穫できるのに感激しております。

まだ花が咲いていますので、もう少し 収穫することができるかもしれません。

引越しする前に借りていた共同菜園では、どの野菜にも 牛ふん堆肥を使っていたのですが、トマトもナスもキュウリも 何となくぼやけた味と感じておりました。

今年は、畝を立てたときに 少量の生ゴミコンポストを、追肥には米ぬかと油カスのみを施しています。

以前の畑と 土地が異なりますので 断定はできませんが、今年のナスのほうが美味しく感じます。

2023年10月24日

スナップエンドウの種をまきました。

毎年同じ事をぼやいてしまいますが、この青い色・・・。

1か所に2粒ずつまきました。

今年も、コンパニオンプランツ(バンカープランツ)のエンバク、イタリアンライグラスのミックス種をまきました。

2023年10月25日

ナスは、相変わらずよく実っております。

収穫したものをさばき切れず(食べ切れず)、ご近所におすそ分けしておりますが、実がどんどん大きくなってしまいます。

幾分、種が付いてきましたが、大変美味しくいただいております。

2023年10月29日

コンパニオンプランツのクリムソンクローバーの芽が出てきました。

種まきからもうすぐ1週間になりますが、エンドウはまだ発芽しません。

ナスは相変わらず美味しくいただいています。

一緒に育てている甘トウガラシとシシトウも、まだ実を付けています。

2023年11月

2023年11月10日

11月になりました。

なかなか発芽しなかったエンドウは、無事に芽を出してくれました。

そろそろ植え付けても良さそうなくらい、大きくなってきました。

2023年11月20日

11月20日、ナスの畝を少しだけ片付けて、エンドウの苗を植え付けました。

ナスの株は ずいぶん枯れてきました。

あれだけ暑い日が続いていたのに。

時間の経過を感じます。

さて、今年も 玉ねぎをコンパニオンプランツにして栽培する予定で、北側にエンドウ、南側に玉ねぎを植えようと思います。

引越しをする前の共同農園で、エンドウと玉ねぎを適当に植えたところ、エンドウのつるが影をつくり、玉ねぎの生長を阻害してしまったことがあります。

私の場合、野菜づくりは失敗の繰り返しです。

たくさん失敗して、翌年忘れずに活かすということを、ちびちびと行っております。

植え付けるエンドウの苗です。

コンパニオンプランツのクリムソンクローバーや、エンバクがワサワサ生えてきましたので、育苗箱がキツキツです。

今年から わが家は、不耕起栽培(若干の施肥・追肥はOKとしています)にチャレンジで、肥料を施さずにエンドウの苗を植えてみます。

また、草マルチで越冬してみようと思います。

黒いマルチもあるのですが、草をどかして畝を平らにし、施肥をして、マルチを張って、穴を開けて、エンドウを植えるのがとても面倒くさいからです。

約30cm間隔で、エンドウの苗を植え付けました。

草は、随時 追加して重ねてゆこうと思います。

ナスと甘トウガラシは、あまり採れなくなってきました。

さみしいです。

今朝の散歩道で撮った朝日です。

引越しは同じ県内だったのですが、空の広さが全然違います。

2023年11月28日

コンパニオンプランツの玉ねぎを植える場所の草を片付けて、米ぬかをまきました。

育苗している玉ねぎは、今年も極細で、大きくなりそうにありません。

2023年12月

2023年12月10日

ナスの畝の空いているところに、玉ねぎの苗を植えました。

玉ねぎは、ナスの後作エンドウのコンパニオンプランツになります。

12月になりましたので、ナスとししとうを片付けようと思います。

ナスとししとうの株が、エンドウの光合成を阻害しているようで、いささか徒長気味なのが気になっていたので、残念ですが、今年は収穫を終わりにします。

不耕起栽培に挑戦したいので、ナスとシシトウの株は引き抜かず、株元をノコギリで切って、根を残します。

ししとうは、まだ頑張れば実を付けてくれそうな勢いだったので残念です。

今年は、そら豆を植えてみました。

エンドウを2列で育てることも考えたのですが、タマネギを跨いでエンドウの管理をするのは大変だろうと思いまして。

2023年のナスの後作は、エンドウ1列、そら豆1列、タマネギ2列で育ててゆきます。

2024年1月

2024年1月8日

2024年になりました。

わが家は毎年、輪島の朝市で手に入れたお箸で、新しい年を迎えます。

石川、能登半島、富山、新潟の大地震には胸が痛みます。

人間は、自然によって癒される一方で、命を奪われます。

私たちは、抗うことができない理不尽な世界に生きていることを痛感させられます。

エンドウのツルが少しずつ伸びてきました。

寒さでだと思うのですが、枯れてしまった苗もあります。

畑の作業があまり忙しくないこの時期に、支柱を立てることにしました。

今年から、ガツガツしないで行こうと思います(多分、無理ですが)。

今日は、支柱を組み立てただけにしました。

空が真っ青で、とてもきれいでした。

2024年2月

2024年2月2日

2月になりました。

エンドウのツルが少しずつ伸びて、ネットに絡まるようになってきました。

コンパニオンプランツのエンバクやクリムソンクローバーも大きくなってきました。

暦の上では、もうすぐ春ですね。

同じ畝に植えたソラマメです。

少し大きくなったように思います。

葉の先が黒くなってしまいました。

恐らく寒さによるものですね。

2024年2月24日

今日、ウグイスの鳴き声を今年初めて聞きました。

ウグイスは「春告げ鳥」という異名があるそうで、その名の通り 春を知らせてくれますね。

まだ鳴き方が上手でないのが可愛らしく、ほっこりしました。

コンパニオンプランツのタマネギは株が大きくならず苦戦しておりますが(毎年です)、エンドウとの畝は、今のところ順調です。

エンドウの花が咲き、ソラマメも脇芽がずいぶん出てきました。

2024年3月

2024年3月9日

3月になりました。

日が良く当たる畝で、エンドウのツルがぐんぐん伸びてきました。

草も生えて緑が多くなり、少しずつ畑らしくなってきました。

2024年3月30日

3月も終わりです。

エンドウはツルが伸びて花がたくさん咲き始めました。

画像ではお分かりづらいと思いますが、左からエンドウとコンパニオンプランツのエンバク、ソラマメ、タマネギです。

エンドウは、間隔を狭めて、もっと多く植えれば良かったと思っています。

2024年5月

2024年5月18日

今年のエンドウとソラマメは、とても出来が良く美味しくいただいています。

次回、エンドウは もう少し密植して育てようと思いました。

5月になり、エンドウとソラマメを片付けながら、ナスの苗を植え付けています。

2024年7月

2024年7月8日

7月になりました。

ナスは順調に大きくなってきて、少しずつ収穫できるようになりました。

コンパニオンプランツのつるなしインゲンもバサバザ実を付けています。

マリーゴールドも大きくなってきました。

2024年7月15日

ナスと同じ畝でピーマンも育てています。

こちらも順調に実を付けています。

食べきれないので、ご近所のお母さんにおすそ分けしています。

—引き続き、更新いたします—

まとめ「お知らせ」

いつもカジトラのページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

2023年の春、転居にともない、新しい畑で栽培をスタートいたしました。

数年続けておりました、ナスとエンドウの交互連作は、2023年の春でいったん終了し、新しい畑にてゼロからスタートいたします。

関連記事「自宅の庭で家庭菜園はじめます」にて、畑づくりの様子などをレポートいたしますので、よろしければご覧になってください。

今後とも、よろしくお願い申し上げます。

[参考文献]

「関連記事」