2020年から、キュウリのコンパニオンプランツ栽培を行っております。

毎年、キュウリの種をまいて育苗したり、購入した苗から育てたりと様々ですが、約半年間のレポートをご参考にしていただければ幸いです。

キュウリのコンパニオンプランツ

病気予防の効果「長ネギ・チャイブ」

農学博士の木嶋利男先生によりますと、キュウリと長ネギ(チャイブ)の根っこを絡めて植えますと、ネギの根に付く菌が抗生物質を出し、土の中の病原菌を減らすのだそうです。

ネギの力はすごいですね。

病害虫のおとりになる「ムギ」

ムギも、大変頼もしいコンパニオンプランツになると言われています。

キュウリがかかりやすい代表的な病気は「うどんこ病」ですが、ムギは自らうどんこ病にかかり、「菌寄生菌」を呼び寄せて増やし、キュウリのうどんこ病の被害を大幅に減らすのだそうです。

また、ムギにはアブラムシなどの害虫が寄ってきますが、天敵のテントウムシやアブラバチもやってきて、キュウリとムギに付くアブラムシなどの害虫を捕食します。

なお、枯れたムギは「マルチ」になり、細かく刻んで土にすき込みますと「緑肥」にすることもできます。

2020年キュウリのコンパニオンプランツ栽培

キュウリの種をまく時期

畑などに直接 種まきする場合は、4月中旬以降がおすすめです。肌寒い季節は温かい室内で育てます。

・高冷地 3月下旬~7月上旬(加温育苗 3月下旬~5月上旬)

・中間地 3月上旬~7月中旬(加温育苗 3月上旬~4月下旬)

・暖 地 2月中旬~8月上旬(加温育苗 2月中旬~4月中旬)

発芽適温と生育適温

キュウリは25~30℃が発芽適温で、20~25℃が生育適温です。

キュウリの種まき

用意する道具

・黒ポリポット(直径約9cm鉢)

・種をまく土

種まきの土は畑の土はやめて、花と野菜の培養土を買ってきました。

畑の土には病原菌や害虫の卵などが入っている心配があるからです。

ポリポット

野菜の土

キュウリの種のまき方

ポリポットに土を入れます

スプレーで水を吹きかけ、お団子が作れるくらい湿った土を作ります。

ポリポット1個に、キュウリの種を2~3粒まきます。

種をまいたら土を5mmほどかけ、指でしっかり鎮圧します。

親指で鎮圧するとが楽でした。

じょうろで水やりしますと、種が流れ出てしまう場合がありますので、水スプレーして土を湿らせます。

条件が良ければ、3~4日で発芽します。無事に芽が出ますように!

キュウリの発芽

種まきから2週間以上経ってようやく発芽しました。

しかしながら、芽が出たのは9ポット中2個だけです(涙)。

種をまいて陽当りの良い室内に置いておきましたが、温室とは違うのでしょうね。

2020年4月

種をまいたキュウリが少し大きくなりました。苗を買わずに植え付けることが出来そうです!

植え付け前にバケツの水で吸水させます

苗を植え付ける前にバケツに水を張り、日陰で2時間ほど吸水させました。

これは木嶋先生がご紹介されている方法です。野菜は苗の植え付け時に病気にかかるリスクが高まるそうなので、苗を植えた後は水やりを行いません。

長ネギと同時に植え付け

ウネに穴を開けて、長ネギの根と絡ませるようにキュウリの苗を植え付けました。

苗を支柱で固定しました。

キュウリの株間に大和芋を植え付けました

木嶋先生の著書では長形のナガイモをコンパニオンプランツとして紹介されていましたが、ホームセンターで売っていなかったため、迷いましたが「大和芋」を植え付けることにしました。

2020年6月

4月の終わりに植え付けたキュウリの苗です。

キュウリは水分を好み、乾燥を嫌いますので、敷きわらをしきました。

市販の苗より生長が遅いようですが、6月に入ると花を付け始めました。

大和芋の芽も出て、今ではネットの一番上まで伸びました。

大和芋のツルです。芽が出てきたと思ったらみるみるネットの一番上まで伸びました。

2020年8月

今年は長い梅雨だったせいか、大和芋のツルが枯れてしまいました・・・。

2022年キュウリのコンパニオンプランツ栽培

2022年3月

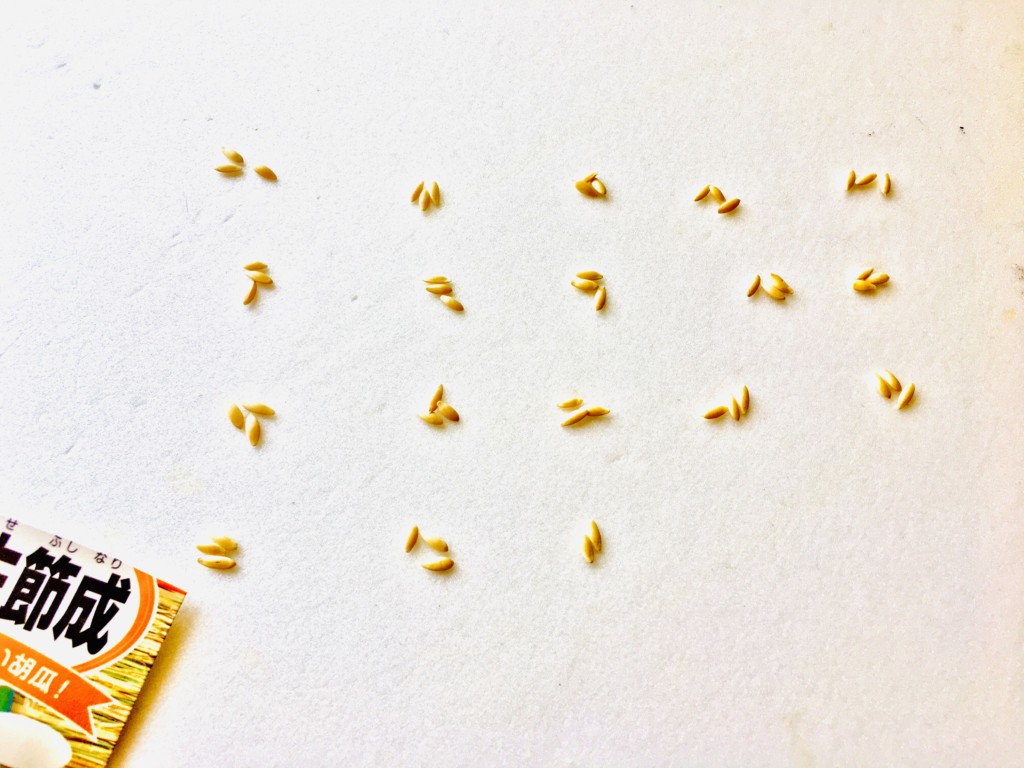

2022年3月31日

3月31日、キュウリの種をまきました。

今年は、新聞紙で作ったポットに、水で湿らせた種まき用の土を入れました。

写真の緑色の植物は長ネギで、昨年から種をまいて育てていたものです。

本来は、キュウリ苗の根っこと長ネギの根っこを絡ませて定植するのですが、今年は手抜きをして、先にネギをポットに植えました。

ちなみに、昔の農家さんは、桜の花が散りはじめの頃、ウリ科の種をまいていたのだそうです。

2022年4月

2022年4月11日

一週間ほどで、発芽しました。

種まきをしてよく感じるのは、種はほんとうに温度に敏感で、少しでも涼しいと決して芽を出してくれないということです。

私の住んでいる地域は 数日前から気温が上がり、そろそろかなと思っていたら、いっきに芽を出してくれました。

2022年4月19日

本葉が1枚出てきました。

このタイミングで、木嶋先生が紹介されている胚軸切断挿木法を行いました。

キュウリの胚軸をハサミでカットして、水に5時間以上浸けます。

5時間以上、水に浸けた苗を、水で湿らせておいた土に挿し込みます。

これで、普通の苗と同じように本葉が出てくるまで育てます。

胚軸切断挿木法のメリットは、病害虫に強い苗に育つのだそうですが、デメリットは、苗がしおれやすい点です。

わが家は、間引きをして通常は処分する苗の胚軸をカットして育ててみることにします。

2022年5月

2022年5月3日

5月になりました。

種をまいて育てているキュウリの苗が、なかなか大きくならないため、急遽 苗屋さんで接ぎ木苗を購入して植え付けました。

夏野菜の苗の植え付けは、晴天の午前中に行うとよく育つそうですので、この日を狙って植え付けました。

2022年5月8日

こちらが、種をまいて、胚軸を切断して育てている苗です。

いまいち大きく生長しませんが、定植することにしました。

今年は、5月になっても気温があまり高くないことと、育苗ポットが小さすぎたのが生育不良の原因と思っています。

今までの経験上、新聞紙で作ったポットは意外に丈夫という認識でおりましたが、幾度か雨にさらしてしまい新聞紙が劣化したため、長期間育てる苗には新聞紙ポットは不向きであることを学びました。

今後、長い時間をかけて苗を育てる場合は、ポリポットで種まきと育苗をしようと思います。

2022年5月12日

定植したキュウリの苗が少しずつ大きくなってきました。

育て方はいろいろあるようですが、わが家は5節目までのわき芽や花芽はすべてかき取るようにしています。

2022年5月20日

キュウリの種まき、2回目です。

一週間ほどで発芽しました。

今年は、時期を少しずつずらして苗を植え付けようと思っています。

今回は、5月中旬に種をまきましたが、気温が上がってきますと特別なことをしなくても、ちゃんと芽が出てくれるのですね。

双葉がほんとうに可愛らしくて、見とれてしまいます。

2022年5月26日

購入した接木苗は、今のところ順調に生長しています。

この時期、ウリハムシが付くのが悩みの種なのですが、健強な苗なのでしょうか、葉があまり食べられていないようです。

双葉の上から5節までの脇芽や花芽はかき取っています。

2022年5月28日

種まきしたキュウリの苗が、大きくなってきました。

1ポットに2本植えていますので、間引きをします。

間引きした苗のうち、きれいなものは 胚軸を切断して育ててみます。

きれいな苗です。

間引きをして処分するのは、もったいないですね。

水に浸けて、吸水させています。

2022年6月

2022年6月2日

購入苗です。

ハモグリバエにたかられながらもガンバッテ生長しています。

ツルがクルクルと可愛かったので、思わず写真におさめました。

幾つかの株に、べと病らしき病斑が出ていました。

べと病は、水の多いところに出やすいカビによる病気なのだそうです。

木嶋先生によりますと、キュウリがべと病にかかりやすいのは、葉が大きくカビが付きやすいからとのことです。

ほかの枝に感染させないように摘み取り、土に埋めました。

べと病は、好気性のカビのため、土に埋めてしっかり鎮圧すれば、持ち帰らなくても大丈夫みたいです。

2022年6月4日

前日に降った雹(ひょう)で、畑の野菜に甚大な被害が出ました。

キュウリの生長点が折れてしまいました。

悲しいです。

脇芽を伸ばして育ててみようと思いますが、自然災害には勝てませんね。

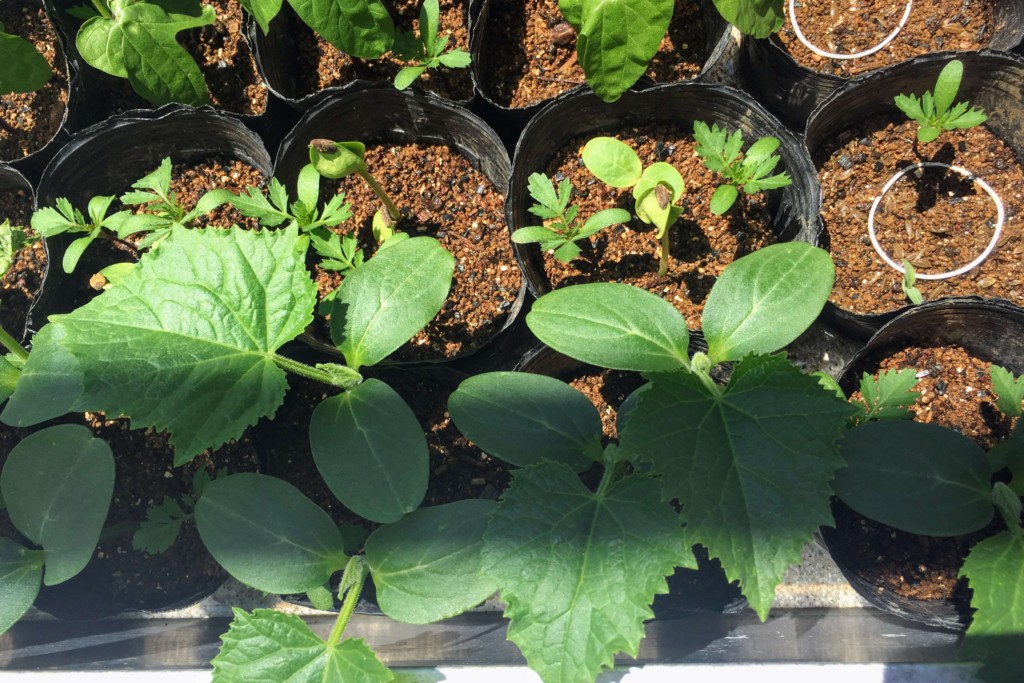

2022年6月8日

種からまいて育てたキュウリの苗です。

大きいものが普通に種まきしたもので、小さいほうが、間引きをして胚軸を切断したものです。

結局、胚軸切断したものは、2個だけ生き残りました。

同じ日に種をまいて、これだけの差が出るのですね。

大きい苗は、本葉が3~4枚出ましたので、そろそろ定植しようと思います。

2022年6月10日

接ぎ木苗のキュウリです。

初収穫いたしました。うれしいです。

スっと伸びた姿が美しいです。

2022年6月17日

種まきしたキュウリの苗を、本日植え付けました。

手前の小さい2苗は、胚軸切断挿し木法のものです。

6月になり、ウリハムシが少なくなったように思います。

草マルチをたっぷり敷きました。

2022年7月

2022年7月2日

7月になりました。

今年は梅雨明けが異常に早く、日照り続きです。

草マルチが保湿に役立っていますが、2~3日に1度、株元にたっぷり水やりをしています。

上の画像は、種をまいた株で、手前が普通まき、後方が胚軸切断挿し木法の株です。

自分で種をまいて、ここまで大きく育ってくれたのは今年が初めてですので、とてもうれしいです。

2022年7月8日

胚軸を切断したキュウリの苗から、初めて収穫いたしました。

少し曲がっていますね。

日照り続きで、潅水がとても大変です。

最近は、畝と畝の間の通路に水をまくようにしています。

2022年7月19日

昨年は何度トライしても失敗していたキュウリの種まきですが、今年は発芽に成功し、順調に育てることが出来ております。

分かりづらいかと思いますが、画像の手前が普通に種をまいた苗、その隣の草丈が低いものが、胚軸切断挿し木法の苗です。

葉がきれいですね。

今のところベト病やモザイク病にもかからず、順調に収穫しております。

胚軸切断挿し木法で育てたキュウリ、初収穫しました。

2022年8月

2022年8月7日

8月になりました。

こちらのキュウリは、4回目の種まきしたものです。

今年はトマトの育ちがとても悪かったので、そうそうに栽培をやめて、トマトに使っていた支柱を利用しています。

2023年キュウリのコンパニオンプランツ栽培

2023年4月

2023年4月16日

2023年も、キュウリのコンパニオンプランツ栽培をはじめます。

今年は桜の開花が早かったですね。

葉桜になった頃、キュウリやメロンなどの種をまきました。

ウリ科野菜の中で、最も早く芽を出したのがキュウリでした。

今年も、レポートしてゆきますので、よろしくお願いいたします。

2023年6月

2023年6月7日

種まきしたキュウリの苗があまり大きくならないのにしびれを切らし、急遽 道の駅で苗を購入して植え付けました。

今年は、つるありインゲンをコンパニオンプランツにして育ててみようと思います。

この混植はセンチュウが増えるのでタブーとしている教科書もありますが、挑戦です。

2023年7月

2023年7月7日

7月になりました。

第二弾目のキュウリを育てようと思い、つるありインゲンと同じポットに種をまきました。

2023年7月13日

購入苗のキュウリの生長が芳しくありません。

ご覧のように葉の色が悪いので、おそらく養分不足かもしれません。

実は 今年の春、引っ越しをしまして 家の庭でキュウリ栽培を始めたのですが、自然農をめざしているため、元肥を施さずに苗を定植しました。

実が付いても、小さく曲がったキュウリがなります。

庭に畝を立てた際、深く掘り起こして剪定した木の残渣を埋めました。

しっかり耕された庭の土は、すっかり地力が落ちてしまったのかもしれません。

2023年8月

2023年8月2日

7月に種をまいたキュウリとつるありインゲンを定植しました。

今回植えた場所は、木の株元です。

こちらの土は、落ち葉が何十年も堆積している庭ですので、幾分 育ちが良いと願っております。

2023年8月3日

7月から雨が降らない日が続いていますので、夕方に潅水しています。

雨降ってほしいです。

2024年キュウリのコンパニオンプランツ栽培日記

2024年5月

2024年5月18日

2024年も、キュウリのコンパニオンプランツ栽培を始めました。

第一弾のキュウリは、近くの直売所で苗を購入してまいりました。

本当は、種をまいて苗を育てたいのですが、わが家には温室となるような環境がないため、なかなか発芽しないのです。

そのため、初回のキュウリは苗からのスタートにしました。

今年は、コンパニオンプランツにつるありインゲン(去年採種したもの)と、マリーゴールド(ダイソーで種を購入)を利用します。

こちらは、4月に種まきしたキュウリです。

双葉が ようやく大きくなってきたところで、本葉が少し見えてきました。

2024年6月

2024年6月1日

6月になりました。

今年初めてコンパニオンプランツにお花の「ジニア」を植木鉢で置いてみました。

ウリハムシの対策に多少なるとのことでチャレンジです。

キュウリの実が付きました。

昨年は全くといっていいほど収穫できなかったので、うれしいです。

2024年6月19日

2本目のキュウリが採りごろになりました。

コンパニオンプランツのつるありインゲンも、実が付いてきました。

自家採種したつるありインゲンですが、昨年より出来が良く、とっても美味しくいただいております。

—引き続き、更新いたします—

まとめ

家庭菜園の初心者が、キュウリを種からまいて、コンパニオンプランツ栽培に挑戦しています。

このページは随時更新してまいりますので、ご参考にしていただければ嬉しく思います。

[関連記事]

キュウリのコンパニオンプランツ栽培|空間を有効に利用して病気予防と害虫忌避

[参考文献]

木嶋利男著「育ちがよくなる! 病害虫に強くなる! 植え合わせワザ88 決定版 コンパニオンプランツの野菜づくり」

[参考サイト]

サポート付 貸農園 シェア畑