タネ袋に「すじまき」など、種のまき方が書いてありますが、具体的にどのようにまくかご存知でしょうか?

今回は、タネのまき方の基本「点まき」「すじまき」「ばらまき」についてご案内いたします。

種まきについて

種から育てる野菜例

一般的に成長が早いものや、移植をいやがる花や野菜は種からまきます。

・ダイコン

・ニンジン

・ゴボウなど

これらの野菜は、苗を作って移植をしますと根を傷めてしまい うまく生育しませんので、基本的に直まきで栽培します。

タネまきの方法

「点まき」について

一定の間隔にタネをまく方法を「点まき」といいます。

点まきは、背丈が高くなったり、根っこが大きくなる野菜におこないます。

点まきの方法

1.空き缶やビンの口を利用して、土にくぼみを付けます。(写真はマルチカッターです)

2.タネをまく穴の深さは、種の大きさの3倍を目安にといわれています。

3.タネの上に土をかけ、手で押してしっかり鎮圧します。

種と土をしっかり密着させますと、発芽率が上がります。

ふんわり土をかけただけですと、雨で土が流れてしまいタネが浮き出てしまいます。

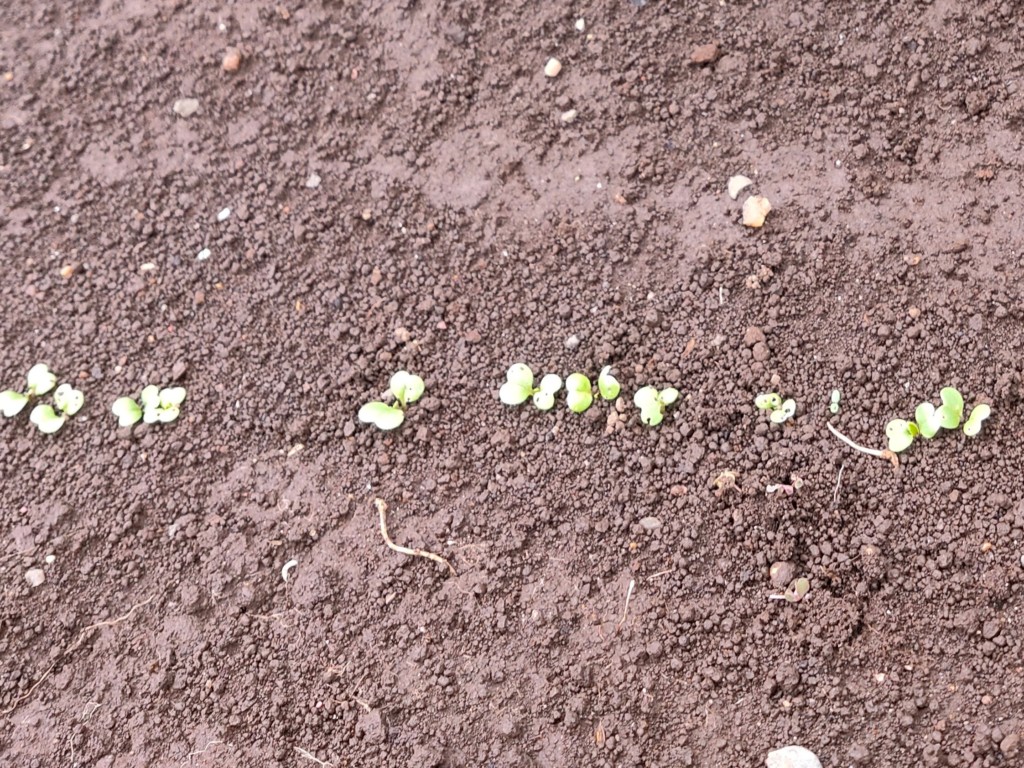

「すじまき」について

土に溝をつくり、その溝に沿って等間隔にタネをまく方法を「すじまき」といいます。

コマツナ、ミズナ、ホウレンソウ、ルッコラなどの葉物野菜や、ニンジン、カブなどの小さいタネは「すじまき」します。

すじまきの方法

1.板の角や移植ごての先端などを土に押し当て、深さ0.5cm~1cmの溝をつくります。

2.タネが重ならないように溝に落としてゆきます。

3.土をつまむようにしてタネを覆います。

4.手や板などを使って土を上からしっかり鎮圧します。

マルチを張っていない場合は、足で踏み付けても構いません。

5.土が湿っている場合は最後に水やりを行わなくても構いません。

「ばらまき」について

土の上に直接タネをパラパラふりかける方法を「ばらまき」といいます。

この方法は、すじまきより一度にたくさんのタネをまくことが出来ますので労力が少なくなります。

しかしながら、発芽した後の間引きの作業(混み合った芽を摘み取ること)も結構たいへんですので、レタスやルッコラなど 間引きをしながら幼苗期でたくさん摘み取る野菜が ばらまきに向いています。

タネの種類について

タネは発芽において太陽の光が必要な「好光性種子(こうこうせいしゅし)」、光によって発芽が抑えらえる「嫌光性種子(けんこうせいしゅし)」があります。

好光性種子(こうこうせいしゅし)

当方は小粒のタネまきが実に苦手で、幾度となく失敗(発芽しない)を繰り返してまいりました。

嫌光性種子(けんこうせいしゅし)

嫌光性種子は、光によって発芽が抑えらえるタネです。

例えば、トマト、ピーマン、ナスなどのナス科の野菜、キュウリ、メロン、スイカなどのウリ科、玉ねぎ、マメ類などがこれに該当します。

ペレット種子

ペレット種子とは、タネをコーティングして丸い粒に成形されたものをいいます。

形が均一ですので、小さい種でも比較的 容易に種まきすることが出来ます。

なお、ペレット種子はコーティングされていることによって、キダネ(コーティングなしのタネ)より発芽に水分が多く必要になり、キダネより寿命が短く価格が高いのが特徴です。

発芽率が上がる種まきのコツ

この章では、農学博士の木嶋利男先生はが紹介されている発芽率が上がる種まきのコツについて、ご案内いたします。

お団子が作れる土がGood

発芽率が上がる種まきのポイントは、土の状態がお団子を作れるくらい湿気があるものです。

木嶋先生は、畑に直接種をまく場合、雨が降った2~3日後が丁度よいと述べられています。

雨のタイミングが合わない場合は、タネをまく前に土をたっぷりの水で湿らせておくのがオススメです。

種をまく溝(土の深さ)の目安について

タネ袋を見ますと、ウネの幅や、株間の記載はありますが、タネをまく土の深さが何cmという表示があまりないように感じます。

タネはゴマ粒より小さい極小のものから、大きなタネまでいろいろあり 例外もありますが、好光性種子・嫌光性種子以外のほとんどタネは、溝の深さを種の3倍程度を目安にすると良いそうです。

種をまいた直後は水やりを控えて

種をまいた後、水をたっぷり与える方法が一般的ですが、木嶋先生や自然農法家の方々は、種まきした直後の水やりは基本的に行わないと述べられています。

植物の種は、土に含まれた水分を吸水して発芽しようとします。

それに追加して水を与え続けますと、種は息をすることが出来ずおぼれた状態になってしまい根が出なくなる場合があります。

前の日に水に浸す方法も

種によっては、数時間~昼夜 タネを浸水させて種まきする方法もあります。

種のカラがかたいもの、好光性種子はこの方法で行うと発芽率がよくなると言われています。

「間引き」して、丈夫な苗を育てましょう

芽が出ましたら間引き(まびき)をして、丈夫な苗を育ててゆきます。

間引きとは、混み合った芽を摘み取って、間隔を空けることを言います。

間引きの方法は 葉が不ぞろいの弱そうな芽をやさしく摘み取り、残した芽の根元がぐらつかないように、土を寄せて安定させます。

これを繰り返して、最終的に元気な苗を残して育ててゆきます。

芽と芽の間隔、間引く回数は野菜によって異なりますので、種袋を参考になさってくださいね。

まとめ

基本のたねまきの方法をご紹介いたしました。

🌱 点まき・すじまきは、土をしっかり鎮圧しましょう。

🌱 ばらまきは、間引きをしながら育てるレタスなどの葉物野菜がおすすめです。

🌱 好光性種子以外は、種の3倍程度の深さを目安にまいて、土を厚くかぶせないようにしましょう。

🌱 種まきした直後は水やりは控えましょう。

このページがタネのまき方がよく分からないとお困りの方のお役に立てたら嬉しく思います。

[関連記事]

知って得する「野菜の種まきのコツ」1粒ずつまく野菜・集団でまく野菜をご紹