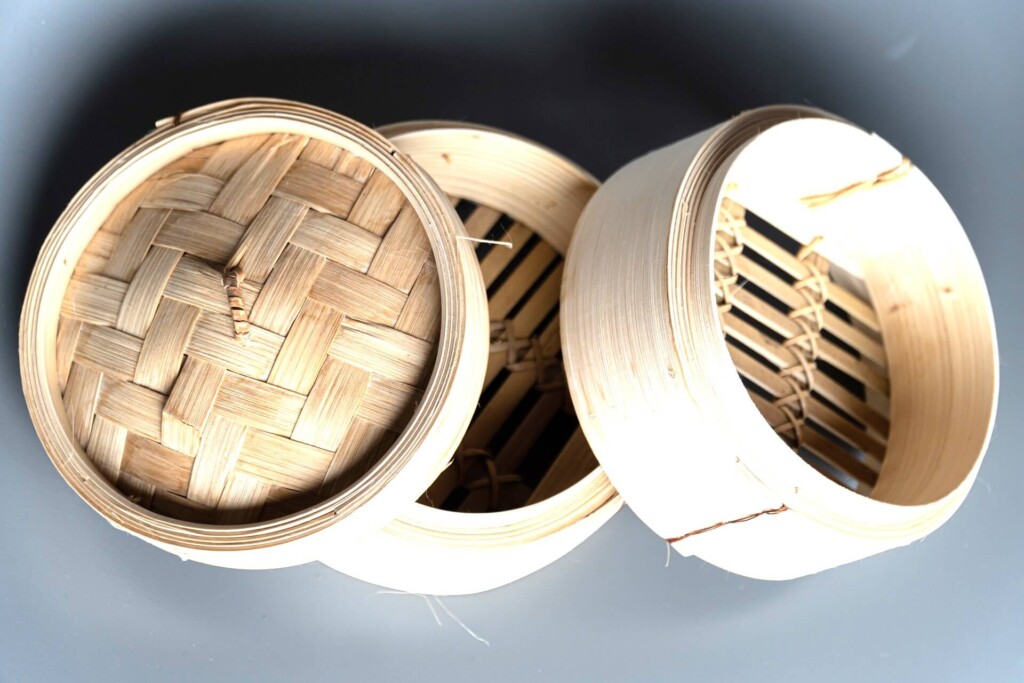

せいろのメリットについて、ご紹介いたします。

食材を蒸す調理器具「蒸篭」は、1つあるだけで 料理のレパートリーが広がります。

本日は、せいろのメリット、せいろで蒸したプリンや茶わん蒸しは「す」が入りにくい理由、せいろの使い方、お手入れの方法をご案内いたしますので、参考になさってください。

「せいろ」の8つのメリット

メリット1「簡単・時短調理が実現できます」

わが家は3段重ねで調理します

せいろの最大のメリットは、「特別な調理をしないこと」です。

お湯を沸かしたお鍋にせいろをのせて食材を蒸すだけで、熱々の美味しい料理が完成します。

また、せいろは、短時間の調理を可能にします。

何段も重ねて蒸すこと出来ますので、一度に複数の料理をお作りいただけます。

わが家は 沸かし湯で、パスタを茹でたり、スープなどを作ることもあります。

メリット2「野菜の栄養・うま味を逃しません」

茹でた野菜は、栄養が損なわれると耳にされたことはないでしょうか?

せっかくの栄養が、茹でることで なくなってしまうのは、もったいないですね。

野菜を茹でると損なわれやすい栄養素は、ビタミンC、ビタミンB1、ポリフェノールなどの水溶性ビタミンのようですが、ブロッコリー、ホウレ草などは せいろで蒸すことにより、 ビタミンCを確保できると言われています。

また、個人の感想ですが、せいろで蒸した野菜は 味が濃厚になるように思います。

キャベツや白菜などの葉物野菜は甘みが増し、サツマイモやじゃが芋、とうもろこしは湯にさらさないため水っぽくならず、濃い味をお楽しみいただけるかと思います。

メリット3「肉・魚料理がジューシーに!」

お肉や魚も、せいろ料理に向いています。

せいろは、竹や木材で作られていますが、これらはニオイや余分な水分を取り除く効果がありますので、お肉や魚は臭みがなく美味しく蒸し上がります。

魚を蒸すとふっくらフワフワになり、お肉は余分な脂が落ちて臭みが抜けます。

メリット4「本格的な点心を楽しめます」

レストランで、焼売や小籠包などの点心を注文する際、せいろで出てきますね。

これは、せいろには 水っぽくならない性質があるからです。

蒸し餃子

蒸し餃子

焼売

焼売

饅頭など

饅頭など

せいろで蒸された点心はふんわりして、美味しさがギュっと詰まります。

また、せいろは保温効果も高いため、熱々の料理をいただくことが出来ます。

※ 米粉でイチゴ大福の生地を作りました

せいろで蒸した食材は水っぽくなりませんので、米粉で作るお団子や草餅の皮もお手軽にお作りいただけるかと思います。

メリット5「野菜たっぷり摂取、油を使わないヘルシー料理」

※ ブロッコリーなどの青物野菜は、塩を振りかけて蒸すと色鮮やかになります

野菜を生でいただくとなりますと、意外に限界がありますね。

せいろで蒸した野菜は、カサが小さくなり、生野菜よりたくさんいただくことが出来ますので、食物繊維などを多く摂取することができます。

また、せいろで蒸したお肉や魚は、塩やポン酢だけでも美味しくなります。

メリット6「そのまま食卓へ出せる手軽さ」

せいろ料理は、食卓へそのまま出しても映えます。

ほかのお皿へ盛り付ける手間が要りませんので、1つで調理器具=盛り付け皿の役割を果たしてくれます。

メリット7「ごはんの温めに最適」

冷凍したゴハン、冷やゴハンをせいろで蒸しますと、モチモチのふっくらに復活します。

これは、せいろが蒸気を吸う特長が活かされるためです。

メリット8「お手入れが手軽です!」

せいろのお手入れは、とてもお手軽です。

高温の蒸気で殺菌されるため、不衛生ではありませんので、しっかり洗う必要はありません。

お肉や魚を蒸した場合は、軽く洗剤で洗いますが、基本は「ふきんで拭くだけ」または「さっと水洗いするだけ」で終わりです。

せいろで蒸すと「す」が入りづらい理由について

※ せいろで蒸したプリン。すが入らず失敗しなくなりました。

せいろを使ってプリンや茶わん蒸しを作りますと、「す」がほとんど入りません。

その理由につきましては、せいろは食材への熱の伝わり方が、鉄やステンレスなどの調理器具より「ゆるい」からだと考えます。

卵に含まれるたんぱく質は、加熱すると固まります。

これを私たちはプリン・茶わん蒸しとしていただきます。

プリンや茶わん蒸しが固まる温度は60~70℃で、水が沸騰する温度(100℃)より低めです。

熱伝導率が良い調理器具を使って100℃近い高温で加熱をしますと、プリン液に含まれる水分が沸騰してタンパク質が固まります。

その後、プリン液の中に含まれる水分は、水蒸気として抜けてゆきますので、抜けた部分に「穴」があきます。

すなわち、「す」が入るということは「水分が抜けた穴」のことを指しているのです。

一方で、せいろで蒸したプリン液は、熱の伝わり方がゆるいため、液体が高温になることなくゆっくり固まります。

したがいまして、「す」が入りづらくなるという結果をもたらします。

また、せいろは蒸気を逃がしやすい性質があります。

そのため、せいろの中の水滴がしたたり落ちることが少ないので、食材が水っぽくなることもありません。

せいろの使い方

1.蒸す前にすること

せいろに軽く水をかけて、ぬらします。

2.お鍋の水を沸かします。

お鍋に水を8~9分目くらいたっぷり入れて沸かします。

お湯が蒸発すると、せいろが焦げ付いてしまいますので、多めに入れましょう。

3.せいろをお鍋に置いて蒸します

ブロッコリーなどの青みの野菜を蒸す場合は、事前に塩をふりますと、鮮やかな色に蒸しあがります。

お湯がグツグツ沸騰しましたら、食材をセットしたせいろをのせます。

蒸気で熱くなりますので、ミトンを使うなどしてやけどに気を付けてくださいね。

4.火加減は強すぎず、弱すぎず

せいろのフタから蒸気が上がっている状態をキープしましょう。

せいろのフタから蒸気が抜けますので、食材は水っぽくなりません。

5.蒸し加減を確認します

お芋は竹串で刺して貫通すれば蒸しあがりです。

魚や肉は赤味がなくなっていれば出来上がりです。

食材をくっつかなくする方法

野菜は、何も敷かずにそのまま置いて蒸すことができます。

シュウマイや肉マンなどの点心は、クッキングシートやキャベツ、白菜などの上に置きますと、くっつくことなく蒸すことが出来ます。

せいろのお手入れについて

洗って良いの? 洗わないほうが良いの?

メーカーによって「洗って良いせいろ」「洗うことを推奨しないせいろ」など、お手入れの方法が異なります。

洗うことを推奨しているメーカーさんは、職人さんがしっかり丁寧に作り上げているという観点から、洗っても良いとしているところもあります。

また使用後に、ぬれたふきんで拭く程度で「洗わなくてもOK」とうたっているメーカーさんもあります。

せいろは基本的に、調理中に蒸気で殺菌されるため、不衛生なことはありませんので、購入されたメーカーの説明書やホームページなど確認なさってみてください。

洗剤はときどき使います

せいろは、蒸気・水・お湯で、たいていの汚れを落とすことが出来ますので、基本的に洗剤を使わないほうが良いと言われています。

なぜなら、竹や木に洗剤がしみ込んで黒ずみができ、寿命が短くなってしまうからです。

わが家のお手入れは、野菜を蒸した場合は軽く水を流す程度、肉まんなどを蒸してニオイや油が気になる時は、洗剤を軽く付けて洗っています。

正直な話、長年使っていますと、お手入れにあまり頓着しなくなってゆきます(笑)。

使用後は確実に乾燥させて

せいろは、湿気が帯びたまま食器棚などに保管をしますと、「カビ」の原因になりますので使ったあとは、

・ふきんなどで、水気を拭き取りましょう。

・立てかけて、乾燥させましょう。

せいろの取り扱いで気を付けたいこと

注意したい「カビ」

せいろに湿気が残ると黒くなってくることがありますが、それは「カビ」の可能性があります。

一度発生したカビは、取り除くことは難しいので、しっかり乾燥させて、カビを未然に防ぎましょう。

もしカビてしまいましたら、よく水洗いをして水気を拭き取り、直射日光を避け、風通しの良い場所で十分に乾燥させます。

また、水で薄めた酢の中に入れて殺菌するという方法もあります。

一度黒くなってしまったカビを取り除く方法は、紙ヤスリ等で削り取るしかないようです。まな板の黒ずみをとる方法と同じですね。

わたくし個人の見解ですが、あまりナーバスにならなくても大丈夫かと思います。

水洗いしたあとは、他の食器のように水気を拭き取れば、自然乾燥で十分乾きます。

注意したい「空だき」

お鍋に水を入れてせいろを蒸す際、お湯の量もチェックしてみてください。

沸騰している水が蒸発してしまいますと、せいろが焦げて黒くなってしまいます。(写真は、うっかり焦がしてしまったものです。)

水に長時間つけないで

せいろを長時間、水にひたさないようにしましょう。

せいろは、水分を含むと割れやすくなったり、変形する場合があります。

せいろの素材とサイズについて

せいろは一般的に、15cm~36cmと様々なサイズがあり、使われている材料は、おもに竹、杉、ひのきです。

サイズ選びについて

蒸したい食材、用途によって「大きさ」と「段数」を選ぶのがポイントです。

プリンや茶わん蒸しを作りたい場合は、ご自宅のお鍋の外径を考慮して、大きなサイズを、点心など何段も重ねて蒸したい場合は、18センチほどのサイズがおすすめです。

AIDCA STORE(アイドカストア) さんのサイトに、分かりやすく記載されていましたので引用させていただき表にしました。

| 人数 | サイズ | メモ |

| 1人分 | 15~21cm | |

| 2人分 | 21~24cm | お好みで2段 |

| 3人分 | 24cm以上 | 2~3段 |

せいろの外径がご自宅のお鍋より「小さめ」でないと不安定になりますので、採寸をしてからお選びになってください。

なお、わが家で使用しているものは、外径が18センチ(内径が16センチ)の竹せいろです。

外径18センチのせいろに入る一例です。

・じゃが芋 3~4個

・中華マン 1~2個

・トウモロコシ 1本(4等分に切ったもの)

せいろの材質について

使い勝手や蒸しあがりの状態は、「竹、杉、ひのき」の3つとも同じですが、それぞれに特徴がありますのでご案内します。

竹

3つの中で香りが少なめです。木の香りを好まない方におすすめです。

竹はとても丈夫で、抗菌性・調湿性にすぐれています。

また、価格もリーズナブルですので、一般家庭用として普及しています。

杉

竹より丈夫ではありませんが、木目がやわらかく、見た目の美しさが特長です。

蒸した時に良い香りがしますので、杉の香りを楽しまれたい方におすすめです。

ひのき

ひのきのせいろも木目が美しいことが特長です。

繊維が細かくて丈夫、耐久性にすぐれています。

お値段はお高めですが、実用性が最も高い素材です。

まとめ

せいろのメリットについて、ご紹介いたしました。

蒸すという簡単な作業にもかかわらず、食材の美味しさを引き立て、1つの鍋に重ねて蒸すことができますので 効率的に調理をすることが出来ます。

1つあるだけでも大変便利ですので、おためしになってみてください。

[参考商品]

丈夫な竹のせいろです

見た目が美しい杉のせいろです。

実用性が高いひのきのせいろです。

[せいろを使ったプリンのレシピです]

[参考にさせていただいたサイト]