私はお漬け物などの少ないおかずで三倍飯をいただけてしまう程の米好きですが、その所以は、亡き母が炊きたてのをごはんを おひつに入れていたからではないかと思っております。

本日は、おひつに入れたご飯が極上になる理由、上手な使い方、お手入れの方法について、ご紹介いたします。

・おひつにご飯を入れると美味しくなる理由

・おひつの使い方・お手入れ方法

・ご飯を美味しくするコツ

・使うときの注意点

・もしもの時の対策

・オススメのおひつ

このページが、おひつ生活を始めてみようと思われていらっしゃる方の役に立てば、幸いです。

「おひつ」に入れたご飯が美味しくなる理由

貴重なものを入れる木箱「おひつ」

「おひつ」は、漢字で「お櫃」と書き、木で出来た貴重なものを入れる箱という意味があります。

お米は、今も昔も貴重な食材ですが、現代のように、保存する手段が少なかった昔の人たちは、木の中に大切なごはんを入れるという知恵がありました。

昔はどの家庭にもあった「おひつ」。

それが使われなくなっていった理由は、炊飯器に保温機能が付いたこと、冷凍保存ができるようになったことなど、保存方法が増えたことが考えられます。

しかしながら、「便利さ」が、美味しいものに結びつかない場合もあるのではないかと、私は個人的に考えております。

それを証明してくれる民藝の一つが「おひつ」です。

ごはんが美味しくなる理由

前置きが長くなりましたが、おひつに入れるご飯はなぜ、極上になるのでしょうか?

長野は木曽の椹(さわら)で「おひつ」をつくられている「志水木材(しみずもくざい)」さんの公式サイトにて勉強させていただきましたので、ご紹介いたします。

おひつに入れたご飯は、ツヤツヤしてふっくら。

お米本来の美味しさを最大限に引き出してくれます。

伝統的な製法でつくられた「おひつ」は、炊き立てのごはんに含まれる水分を、適度に発散させる力があります。

そしてあら熱を取り、適度な水分量になるよう、みずからコントロールしています。

※ 志水木材さんのページを参照して作成

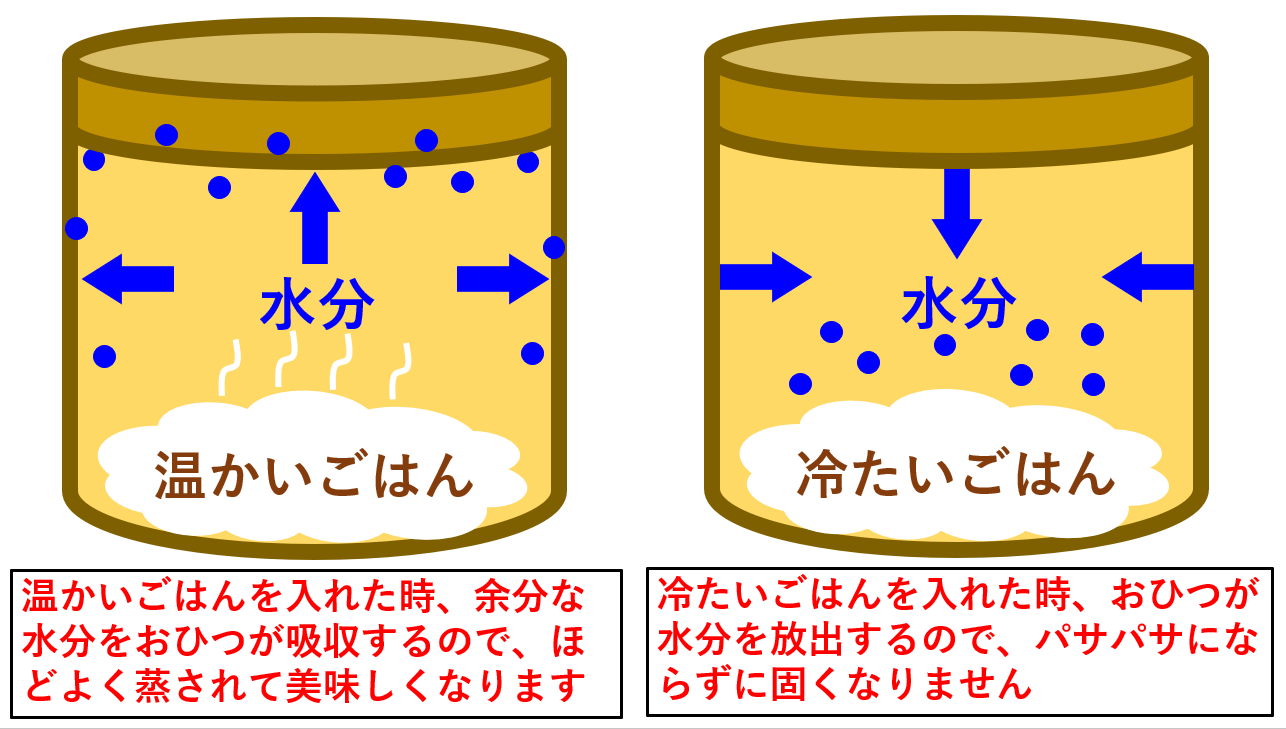

おひつはまず、ご飯の水分を吸収します。

そして、次第におひつの中の温度が下がると、木に吸収された水分が少しずつ放出され、ごはんのしっとり感が継続します。

これが「おひつ」の最大のメリットです。

わが家は、夜に炊いたごはんをおひつに移し、翌朝お弁当用として使っていますが、一晩たって冷めたものでも、しっとり美味しい状態が継続しています。

「おひつ」の使い方・お手入れ方法

初めて使用するとき

まず、「おひつ」のアク抜きを行います。

おひつにお水を張り、100cc程度の酢を入れてかき混ぜます。

なお、お酢の代わりに、お米のとぎ汁でも同じ効果があるようです。

このまま2~3時間おき、中の水を捨てて、軽く水洗いをしてから「おひつ生活スタート」です。

なお、アク抜きをせず、そのまま使うことも可能で、最初は渋みがご飯に移る場合がありますが、しだいに無くなります。

日常で使うとき

炊きあがったご飯を入れる前に、おひつの内側を水で湿らせます。

ぬれたフキンで拭いても良いですし、水を少し入れてフキンで拭く方法でもOKです。

おひつの内側を湿らせる理由は、「おひつにご飯がくっつかなくなる」と、もう1つは、「ごはんの匂いをしみ込みにくくするため」です。

炊き込みご飯などを入れますと、具材の色でしだいに黒ずみが出てきますが、湿らせることでそれを防ぐことも出来ます。

使ったあとのお手入れ方法

おひつを使い終わりましたら、スポンジなどで水・お湯で洗い、フキンで水気を拭き取ります。

白米だけでしたら、洗剤は使わなくても大丈夫です。

炊き込みごはんなどを入れて油が気になる場合は、台所用の中性洗剤を使います。

おひつの水気を拭き取った後は、水分がよく蒸発するように、口を上に向けて乾燥させてくださいね。

ただしメーカーによっては、洗剤を使わないでくださいというところもありますので、取り扱い説明書をお読みになってくださいね。

おひつは、濡れたまま放置せず、フキンなどで水気を拭き取り、確実に乾燥させることで、カビやゆがみを防ぎます。

「おひつ」でご飯を美味しくするコツ

ご飯が炊けましたら、冷めるまえに直ちに「おひつ」に入れてフタをして蒸らします。

これが、ご飯の美味しさを保つ秘訣です。

季節にもよりますが、おひつに半日くらい入れておいても、パサパサになることもなく、しっとりふんわりし、冷たくなっても美味しくいただくことができます。

なお、おひつは「保温する道具」ではなく、ご飯の美味しさを保つための容器であることを、ご承知おきください。

使用上、気を付けたい点

ご飯を入れるだけで美味しくなる「おひつ」ではありますが、取り扱いに注意したい点がありますので、ご紹介いたします。

長時間、水を入れないで

おひつの内側にお米がこびり付いてしまった場合、お水を入れてふやかし、こびり付きを取りやすくしますが、カビや、腐食のもとになりますので、長い時間 水に漬けないようにしましょう。

温度変化に気を付けて

直射日光が当たりやすい保管場所や、冷暖房の風が直接あたるようなところでの保管を避けましょう。

なぜなら「おひつ」の表面が急激に乾燥してしまい、ヒビ割れや変形の原因になる場合があるからです。

もしもの時の対策

すき間が出来て水漏れしてしまった!

おひつは木で作られていますので、乾燥しすぎると水漏れしてしまう場合があります。

対処する方法は、おひつに水を張り10分くらい置いておくと木が膨張するので水漏れしなくなります。

ヤニが出てきた!

おひつは木で出来ているため、私たちが使っている間中、呼吸をしています。

ヤニはおひつに使う木(針葉樹)ならではのもので、気温や湿度が高くなりますと揮発(きはつ=液体が気体になること)します。

揮発したヤニは、おひつの表面に付着し、ヤニと化します。

もしヤニが出てきた場合は、おひつをお湯に漬けてヤニを柔らかくしてから、度数の高いお酒(ウイスキー等)、薬用アルコールで拭き取ります。

この際、ヤニの染みが残ってしまいますが、ヤニのベタベタは取り除くことが出来ます。

黒くくすんできてしまった!

おひつが黒くなる理由は、使っている水道水の鉄分が多い場合があるそうです。

「おひつ」をはじめとする塗装をしていない木製の台所道具は、購入当初の色を保つことは難しいかもしれません。

対策は、おひつを水で濡らし、生のレモン汁でタワシで磨くと白くなる効果が高いようです。

これは漂白作用のあるレモンの効果を活かした方法です。

カビが生えてしまった!

カビの胞子は、空中にずっと存在しており、条件が重なると繁殖します。

繁殖する条件は、

① ホコリ、チリ

② 温度20~35℃

③ 酸素

④ 湿度が70%以上の環境です。

とくに、梅雨の時期は、カビやすくなるので気を付けたいですね。

対策は、カビに根が生えないように早めに除去するしかありません。

カビに気づきましたら、乾拭きするだけでも除去することが出来ます。

なかなかカビが取れない場合は、根が生えている可能性がありますので、サンドペーパーでガシガシ削り取りましょう。

なお、塩素系の漂白剤を使ってカビを死滅させる方法もありますが、木の色が落ちてしまうのと、カビの変色で美しくない姿になる可能性があります。

おすすめしたい「おひつ3選」

おひつは、杉、サワラ、ヒノキが主な材料です。

それぞれ香りが異なりますので、お好みの木を選んでみてください。

わが家のおひつ「天然杉の若兆」

わが家で使っている「おひつ」は、漆塗りの曲げわっぱおひつです。

ピラフや炊き込みご飯なども入れるため、漆で塗装されており、中性洗剤で洗うことができ、カビが付きにくいものを選びました。

また、塗装されていないおひつより低価格でお求めになることが出来るかと思います。

日々ご機嫌に使用していますが、低価格のためか、フタの表面の木が剥がれてきましたが、ずっと使い続けてゆこうと思っております。

木曽さわらの「木曽工芸」

木曽のさわらは、水に強く、軽く、おひつの材料としては最高です。

フランスをはじめ、世界的に評価が高い「木曽さわら」で作られたおひつは、家宝になりますね。

レンジが使える「ひのき」と「さわら」のコラボもあります

「ひのき」と「さわら」の両方を使用している贅沢なおひつです。

外輪の曲げ部分は、粘りのあるヒノキを使い、底板と上蓋は香りの上品なサワラを使っています。

このおひつは、何と電子レンジが使えます。

ご自宅の電子レンジのサイズに合ったものをお選びになってくださいね。

まとめ

実家を出て、独りで暮らしていたころ、私の家には「おひつ」がありませんでした。

日々の忙しさにかまけて、炊飯器の保温されたごはんを食べるたびに、「あー。美味しくない」と、幾度 思ったかわかりません。

おひつに入れたご飯を頂くとき、いつもワクワクします。

なぜなら、「極上のご飯をいただくことが出来るから。」

その一言につきるかと思います。

[参考商品]

[関連記事]

[参考サイト 志村木材株式会社]