青梅で作る紫蘇を使わない、「白梅干しの作り方」をご紹介いたします。

塩分20%のいわゆる「おばあちゃんの梅干し」ですが、年々美味しくなってゆきます。

この作り方は、わたしの母と夫の母の作り方の大切なポイントをしっかりおさえ、手間ひまがかからないように工夫しております。

初めての方でもお手軽にお作りいただけるかと思いますので、参考になさってください。

母から受け継いだ2つのポイント

梅の重さに対して20%の粗塩を使います

昨今の梅干しは、減塩に重きをおいて「要冷蔵」のものがあるかと思いますが、わが家のレシピは昔ながらの「おばあちゃんの梅干し」で、梅の重さに対して塩を20%使います。

塩を20%使用する理由は、つぎの3点です。

・梅の水が確実に上がってくるようにします

・常温で保存することができます

・年々美味しくなる梅干しを目指します

塩の量を控えますと、梅の水が上がらずにカビてしまったり、傷みやすくなる場合がありますが、強めの塩で漬けますと、来年、再来年と、年を経るごとにまろやかで上品な味わいになってゆきます。

漬物容器、瓶などの器を使って漬けます

本レシピは、漬物容器、瓶、カメ、琺瑯などの容器を使います。

容器に漬けた梅干しは「呼吸」をし、密閉されたジップ式の袋などで漬けるより、気温の変化に気を遣う心配が軽減されます。

青梅でも、完熟梅でも美味しくなります

梅干しは、青い梅から漬ける方法、熟している梅を漬ける方法、青い梅を熟させて(黄色くなるまで待って)漬ける方法などがありますが、わが家は、どの梅でもおなじ作り方にしております。

青い梅を熟させて漬ける方法

青い梅が重ならないようにお皿などに並べ、黄色くなるまで常温に置いて熟すまで待ちます。

梅は傷がついている部分から傷んできますので、熟す程度と傷みがないかの両方をチェックしてみてくださいね。

青い梅と熟した梅で漬けた違いについて

毎年梅を漬けていて感じることですが、青い梅と熟した梅は、1年目こそ食感に違いを感じますが、年月が経ちますと、香りや美味しさに大きな差はないように思います。

年々美味しくなる!塩分20% 青梅で作る白梅干し(紫蘇なし)の作り方

材料

・梅 1㎏

・粗塩 200g (梅に対して粗塩20%です)

分量表

| 梅の重さ | 粗塩 |

| 1kg | 200g |

| 2kg | 400g |

| 3kg | 600g |

| 4kg | 800g |

| 5kg | 1kg |

| 6kg | 1,200g |

| 7kg | 1,400g |

| 8kg | 1,600g |

| 9kg | 1800g |

| 10kg | 2kg |

道具

・フタ付きのビン、フタ付きの琺瑯容器など

・鉄製の串、爪楊枝、竹串など

・重石、またはビニール袋

・平らなザル

フタ付きのビン、フタ付きの琺瑯容器など

梅が2/3入るほど大きさで、重石を入れられる口の広い容器をお選びください。

鉄製の串

鉄製の串がなければ竹串、爪楊枝で構いません。

靑梅の軸は いささか手ごわく、竹串や爪楊枝が折れてしまう場合がありますので、カニのフォークなどがおすすめです。

重石、またはビニール袋

梅の重さの2倍ほどの重石を使います。

重石がない場合は、2~3重にしたビニール袋に水を入れて代用することも出来ます。

平らなザル

天日干しに使います

梅干し作り方(梅雨の時期)

1.梅の軸を取り除きます

梅の果肉を傷つけないように、軸を取り除きます。

2.梅を水でよく洗います

梅をボウルに入れ、水を流しながら手洗いします。梅の軸の中に入っている汚れを水で流すイメージで、やさしく洗います。

3.梅の水気を拭き取ります

洗った梅を水切りザルにあげて、ふきんでやさしく水気を拭き取ります。

カサカサになるまで拭かなくても大丈夫。しっとりしているくらいが梅の水(梅酢)がよく上がります。

4.梅を容器に入れて塩漬けします

水気を拭き取った梅と粗塩(2/3の量)を交互に入れてゆきます。

梅と粗塩がよくなじむよう、梅と梅を密着させて入れるのがコツです。

容器に梅をすべて入れましたら、その上に粗塩(1/3)を覆うように振りかけます。

5.重石を置いて3日間

梅と粗塩を容器に入れましたら、重石(梅の2倍の重さ)をして、フタをします。

梅が大きくてフタが閉まらない場合

梅の水が上がってきますと、水分が出た梅はしぼんできますが、最初はフタをしっかり閉められない場合もあるかと思います。

その場合は、重石の上からラップやビニール袋をかぶせてホコリが入らないようにします。

梅酢が上がってこない場合

梅に対して粗塩20%あれば、2~3日で梅酢(梅の水)が上がってくるかと思いますが、もし3日程 経っても水が上がってこない場合は重さが足りないかもしれませんので、重石を足すなどして、様子をみてくださいね。

6.1ヶ月冷暗所で保管します

このまま1か月ほど冷暗所に保管します。

冷蔵庫に入れなくても大丈夫です。

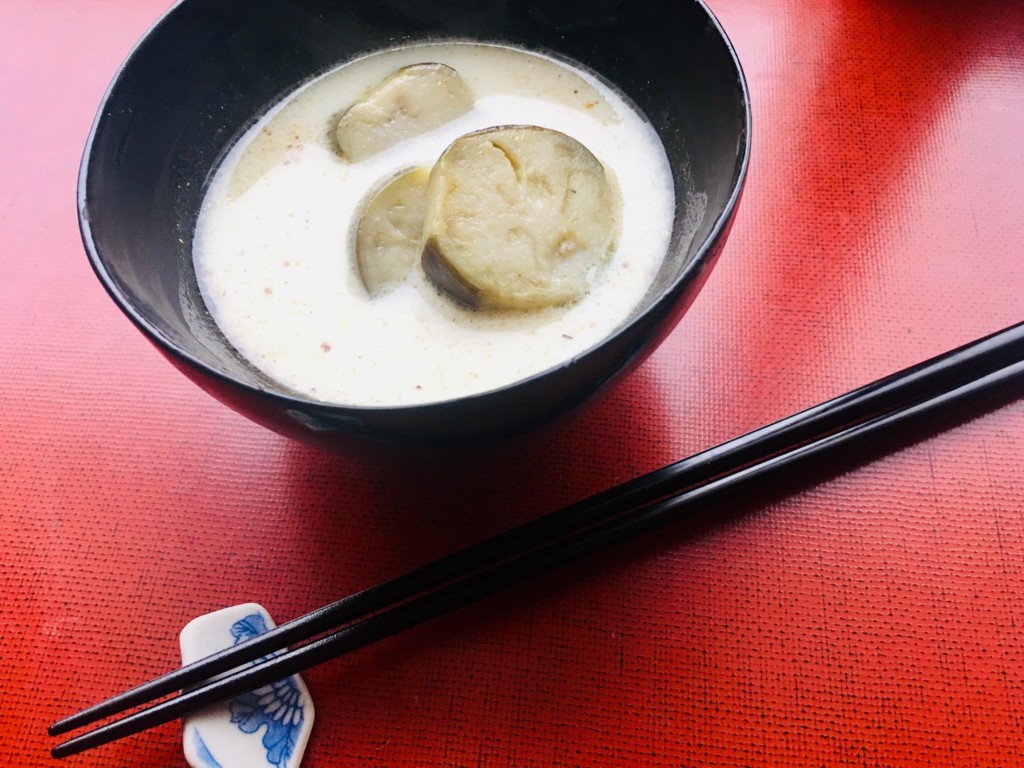

赤紫蘇で漬けていませんが、梅から出る赤味がとてもきれいです。

※ ビンに移し替えて保存しております。

梅干しの作り方(梅雨明け後)

1か月経ちました。

これ以降は、梅雨明け後の作業になります。

梅酢に漬けていた梅を取り出し、平らなザルに梅を並べて天日に干します。

1か月漬けた梅は 天日干しをしなくても頂くことが出来ますが、日光に当てることにより梅が殺菌されて保存力が高くなり、味がまろやかになって美味しくなります。

私の母は、「天日に24時間さらす方法(トータル24時間になるまで何日か干す方法)」、夫の母は「天気の良い3日3晩さらす方法」にて行っておりましたが、どちらの方法でも出来ばえに違いはないように思います。

あなたの暮らしのご負担にならない程度に、天日干しをしてくださいね。

天日干しが終わりましたら 容器に保存して、手作りの梅干しをご賞味ください。

残った梅酢の使い方

残った梅酢を料理にお使いになりますと、風味が良くなりますのでおためしになってみてください。

わが家は、だし巻き卵、冷ややっこなど、幅広く使っております。

塩気が強いので、入れすぎには気を付けてくださいね。

まとめ

青梅で作る紫蘇を使わない白梅干しの作り方をご紹介いたしました。

塩分20%のいわゆる「おばあちゃんの梅干し」ですが、来年、再来年と美味しくなってゆき、わが家の梅は、さかのぼりますと亡き母が漬けた15年物があります。

時間が経ってゆくごとに、美味しくなってゆきますので、味わいの変化をお楽しみになってみてください。

[関連記事]