農学博士の木嶋利男先生が紹介されている「人参のコンパニオンプランツ」をご案内いたします。

人参を単体で育てるよりコンパニオンプランツと一緒に栽培しますと 生育が促進し、害虫忌避の効果が高まると言われています。

今回は人参と相性の良い野菜・その効果・栽培のポイントについてご案内いたしますので参考になさってください。

人参のコンパニオンプランツ「エダマメ」

生育促進に効果的な「エダマメ」

人参のコンパニオンプランツは、夏野菜の定番「エダマメ」です。

エダマメは根に共生する根粒菌が土を肥沃にする働きがありますので、人参の生育が促進されます。

害虫忌避に効果的

人参は「キアゲハ」の幼虫が付きやすく、エダマメは「カメムシ」が付きやすい野菜です。

別種の害虫は、互いを避ける性質がありますので、人参とエダマメを混植することにより、野菜全体の害虫被害が少なくなる効果があります。

またカメムシは、人参の葉の独特な香りを嫌いますので、エダマメを単体で栽培するよりカメムシの被害を抑えることが出来ます。

少ない肥料でスクスク育ちます

人参は 土づくりで肥料を鋤き込んだときに未熟な有機物が残っていますと、お肌が汚くなり品質が落ちてしまいますので、肥料分が少ないほうが太って根が伸び 美味しくなります。

エダマメは やせた土でもよく育ちますので、この2つの組み合わせは 無理なく栽培することが出来ます。

品種選び

木嶋先生は、人参、エダマメのいずれも「初夏まき用のタネ」をおすすめされています。

・人参 品種は何でもOKです。

・エダマメ 早生~中生品種が扱いやすいです(人参を遅めにまきたい場合は、エダマメを晩生品種にしましょう)

人参とエダマメの栽培ポイント

生長を促進させるコツ

エダマメの栽培を先に行います。

すると、エダマメの根に付く根粒菌の窒素固定によって、土が少しずつ肥沃になってゆきます。

その養分を利用して人参を育ててゆきます。

エダマメの根には菌根菌が共生しやすいので、菌糸をのばしてニンジンの根と連携をはかり 養分の供給を行います。

ニンジンは、エダマメが花を咲かせる頃に葉が伸びて土を保湿しますので、エダマメの花付きや実付きが良くなります。

なお、収穫はエダマメが先になります。エダマメの収穫後、地上部で株元をカットしたものをウネの上に敷いてマルチ代わりにしてウネを保湿しますと、ニンジンが安定して育ちます。

土づくり

種まきの3週間前にウネを立てておきます。

たい肥や元肥はとくに必要ありません。

種まき

エダマメ

[エダマメを直まきする場合]

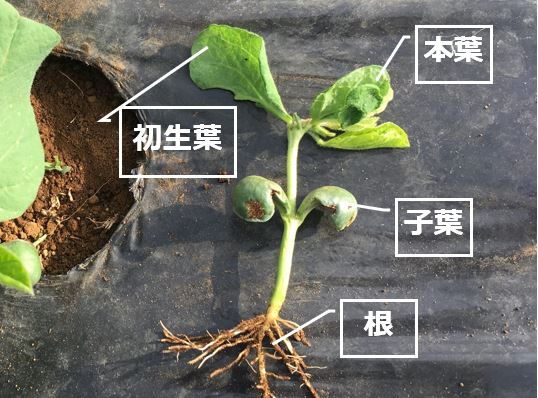

3~5粒まいて、本葉1.5枚(初生葉は含まず)の時に間引きをして2本立ちにします。

[ポリポットで種まきする場合]

3~5粒まき、発芽後に間引いて2本立ちにしてから土に植え付けます。

人参

エダマメを間引きするタイミング、または少しあとに人参の種をまきます。

木嶋先生は、梅雨の時期の種まきは土が湿っているため発芽の失敗が少なくなりますと述べられています。

土寄せ

エダマメの株元に通路の土を数回土寄せしますと、不定根が伸びて生育が良くなります。

なお、枝豆と人参は 栄養過多になりますと育ちが悪くなりますので、追肥は行わないようにします。

人参のコンパニオンプランツ「アブラナ科の野菜」

大根、ラディッシュ、カブ、チンゲンサイなどのアブラナ科野菜も人参のコンパニオンプランツになります。

異なる科の野菜の混植で害虫を忌避する作戦

木嶋先生は、セリ科の人参とアブラナ科野菜の混植は害虫を寄せ付けない効果があると述べられています。

人参には「キアゲハ」が卵を産み落とし、その幼虫が人参の葉を食害します。

一方で、アブラナ科の野菜には「モンシロチョウやコナガ」が飛来し、卵を産み付け、アオムシが野菜の葉っぱを食べてしまいます。

別種の害虫は互いを避け合う性質がありますので、異なる科の野菜を混植しますと、害虫たちはあまり寄り付かなくなり、野菜が食害されることも少なくなります。

まとめ

※ 2022年はトウモロコシ・エダマメ・ニンジンを育てています

農学博士の木嶋利男先生が紹介されている人参のコンパニオンプランツをご案内いたしました。

この栽培は、セリ科の人参と 異なる科の野菜を一緒に育てることで、野菜全体を害虫から守る作戦です。

コンパニオンプランツ栽培は同じウネで多品目収穫することができるメリットもありますので、参考になさってください。

参考文献

関連記事「人参のコンパニオンプランツと害虫対策」

無農薬でキアゲハの幼虫を駆除!予防法と対策をご紹介いたします

大根のコンパニオンプランツ|害虫忌避と生育促進効果のある野菜・草・花をご紹介いたします

カブのコンパニオンプランツは?害虫忌避・病気予防・生育促進に効果的な4つの野菜

★野菜作り初心者の強い味方!サポート付き貸農園「シェア畑」のおすすめ記事★

エダマメに付くカメムシ

エダマメに付くカメムシ.jpg)