ナスのコンパニオンプランツをご紹介いたします。

この栽培は農学博士の木嶋利男先生が紹介されている方法で、ナスの葉の日陰や株元の空間を利用して別の野菜を育てます。

ナスを単体で育てるより 双方の生育促進、害虫忌避、病気予防が期待できますので、参考になさってください。

ナスのコンパニオンプランツ一覧

木嶋先生が紹介されているナスのコンパニオンプランツです。

病気を予防したり、害虫を寄せ付けない効果、生育を促進させる効果など、作物それぞれに役割があります。

作物 病気予防 害虫忌避 生育促進 空間利用 パセリ ● ● ● ニラ ● ● ラッカセイ ● ● つるなしインゲン ● ● ● ショウガ ● ● ● ダイコン、キャベツ、ハクサイなど ● ● マリーゴールド ● ● ナスタチウム ● バジル ● アカザ・シロザ ● ムギ ● ヨモギ ● レタス ● オクラ ●

・木嶋利男著「コンパニオンプランツで野菜作り」

・木嶋利男著「農薬・化学肥料に頼らない おいしい野菜づくりの裏ワザ」

※ 一部 筆者加筆しています

ナスのコンパニオンプランツ

ナスとコンパニオンプランツの栽培ポイント

今回は下記の作物との具体的な栽培ポイントについて、ご案内いたします。

・パセリ

・ニラ

・ラッカセイ

・つるなしインゲン

・ショウガ

・ダイコン

・マリーゴールド

・ナスタチウム

・ムギ

ナスのコンパニオンプランツ「パセリ」

パセリをコンパニオンプランツにしますと、空間を利用しながら栽培できるメリットのほかに、害虫忌避、生育促進の効果が期待できます。

相性が非常に良いナスとパセリ

農学博士の木嶋利男先生によりますと、ナスとパセリはとても相性が良く、双方の生長が促進します。

ナスとパセリは、どちらも深根タイプの野菜ですが、不思議なことに競合せず、どちらもすくすく育ちます。

マルチ代わりになるパセリ

パセリは夏の暑い日差しが苦手ですが、ナスのそばに植えますとナスの葉が日陰になりますので よく育ちます。

草丈の低いパセリは、葉っぱが放射状に広がりウネを覆うように生えますので、ナスの根っこを保湿し、マルチの役目を果たします。

害虫を寄せ付けない効果

セリ科のパセリは、その独特の香りでナスに付きやすい害虫を忌避する効果があります。

またパセリを好むキアゲハやアブラムシの被害も少なくなりますので、互いの害虫を寄せ付けない効果が期待できます。

イタリアンパセリでもOK!

パセリの代わりにイタリアンパセリも同様の効果が期待できます。

気を付けて!トマトはNGです

パセリはナスと同じ科のピーマンやシシトウ、トウガラシでも同じ効果が期待できますが、木嶋先生によりますと、トマトとの混植は どういうわけかパセリが溶けるように枯れてしまうそうですので、混植を避けたほうが良いかと思います。

ナスとパセリの栽培ポイント

品種選び

ナス

一般的な品種であれば 何でもOKです。接ぎ木苗を植えると強く育ちます。

パセリ

パセリ、イタリアンパセリのどちらでもOKです。苗を購入するか、3月中旬に種まきして苗を準備します。

土づくり(例:ウネ幅40~50cm ウネの高さ20cm)

植え付けの3週間前に完熟たい肥とぼかし肥などを施して耕し、ウネを立てます。

植え付け

地域によって前後しますが、4月下旬~5月下旬にナスの苗とパセリを同時に植え付けます。

パセリは浅めに植え付けますと腐りにくくなります。

・ナスの株間 60cm

・パセリは ナスとナスの間に植えます

追肥

ナス

ナスの生育のために、半月に1回ほどウネの表面全体にぼかし肥などを施します。

ナスの生育のために、半月に1回ほどウネの表面全体にぼかし肥などを施します。

パセリ

追肥は行いません。

敷きわら

パセリが地表を覆うようになりますとマルチの代わりになります。必要であれば、ウネのほかの場所に敷きわらを覆いましょう。

収穫

ナス

実った果実から収穫します。

収穫が終わりましたら株元を切り、晩秋以降はパセリに日光を当ててあげましょう。

パセリ

大きく伸びた外葉から順次摘み取ります。パセリは春にトウが立ってくるまで栽培することが出来ます。

パセリはあまり頻繁に葉を取りすぎますと生育が悪くなります。ナスの害虫を寄せ付けない効果を発揮させるために、常に葉っぱが10枚以上残っているようにしましょう。

ナスのコンパニオンプランツ「ニラ」

ニラをコンパニオンプランツにしますと、病気の予防と害虫を寄せ付けない効果が高まります。

ナスの半枯病の予防に!

木嶋利男先生によりますと、ニラやネギなどのネギ属の植物は、根っこにバークホーデリア・グラジオリーという細菌(拮抗金)が共生し、根の表面に抗生物質を出して土の中の病原菌を減らす性質があります。

そのためナスの土壌病害によくみられる「半枯病」の予防に、ニラの抗生物質が有効です。

ナスの根は地面に深く伸びますので、同じ深根タイプのニラを使い、2つの根っこを絡めて植えますと病原菌を抑制する効果が高まります。

ナスもニラも競合は起きません

野菜の根を接触させて植えると生長に支障が出るのでは?と、不安になりますね。

木嶋利男先生によりますと、ニラは単子葉植物、ナスは双子葉植物と「遠い系統」になり、互いが好む養分の種類が異なりますので、近くに混植しても競合が起きて生育が悪くなるということはありませんのでご安心ください。

ニラは同じナス科に効果的!

ニラの混植は、ナスの他にトマトやピーマン、シシトウ、トウガラシなどにも応用することが出来ます。

害虫を寄せ付けない効果!

ニラ独特の香りが、アブラムシなどの害虫を寄せ付けない効果を発揮します。

ナスとニラの栽培ポイント

品種選び

ナス

一般的な品種であれば何でもOKですが、接ぎ木苗よりも病気に弱い自根苗がニラの混植に効果的です。

ニラ

ニラを準備しましょう。

・購入した苗

・3月上旬に種まきして育苗したもの

・前年の9月~10月中旬に種まきして準備したもの

※上の写真は前年の9月半ば頃、ホームセンターで購入してきたもので、10ポットで約400円ほどでした。これを畑のすみに植えて、収穫しながら翌年に備えます。

土づくり

野菜が良く育つ土であれば、元肥は必要ありません。

やせている土の場合は、植え付けの3週間前に完熟たい肥とぼかし肥などを施して耕し ウネを立てます。

敷きわら・マルチで保温・保湿を

ナスは生育の初めに地温が上がるとよく育ち、乾燥を嫌う野菜ですので、保温と保湿目的に 敷きわらや黒マルチを敷くのがおすすめです。

植え付け

地域によって前後しますが、4月下旬~5月下旬にナスと同時にニラを植え付けます。

ナス1株に対し、左右にニラを2~3株ずつ植え付けます。

追肥

半月に1回、ナスの生育のためにウネの表面全体にぼかし肥を一握り施します。

収穫

ナス

大きくなった実から収穫します。

ニラ

伸びてきましたら株元5cm程度残して刈って収穫します。

放置すると秋に花が咲きますが、花茎が伸びてきましたら早めに刈り取りましょう。

ニラは、葉を増やしながら分げつを繰り返して生長します。定期的に収穫することで、一年中、柔らかく香りが高い葉を食べられます。また、根の張りも促されますので、ナスの病気予防の効果も高まります。ナスの収穫が終わりましたら、ニラを掘り上げて移植しておくと、翌年も利用することが出来ます。

ナスのコンパニオンプランツ「ラッカセイ」

ラッカセイをコンパニオンプランツにしますと、生育促進の効果が高まります。

またナスの株元の空いた場所にラッカセイを植えますとマルチ代わりにもなりますので、空間を有効に利用することが出来ます。

ナスの生育促進の効果!

ラッカセイの根っこには根粒菌が付きやすく、リン酸分やミネラルなどをナスに橋渡しをしてくれます。

ナスとラッカセイを一緒に栽培しますと、ラッカセイの根に付く根粒菌の働きで空気中の窒素が固定されて土が肥沃になり、ナスに適度な養分が行き渡るため生長が促進します。

マルチ代わりになるラッカセイ

ラッカセイは地面を這うようにして生長しますので、マルチ代わりになって土を保湿し、ナスの根を保護する効果が期待できます。

ナスは水分を好む野菜ですが、ラッカセイにより土の中の水分は一定に保たれます。

また泥はねが少なくなるため 病気にもかかりにくくなります。

この結果、良質のナスが安定して収穫することが出来ます。

ナス科に効果的なラッカセイ

ラッカセイとの混植は、トマトやピーマンなどのナス科野菜にも同様の効果があります。

ナスとラッカセイの栽培ポイント

ラッカセイはウネに種をまいても構いませんが、ナスの生育を促進させるために苗の植え付けがオススメです。

種からスタートさせたい場合は、先にポリポットなどで育苗しておきましょう。

品種選び

ナス

一般的な品種であれば何でもOKです。接ぎ木苗を使いますと強く育ちます。

ラッカセイ

「おおまさり」など、ほふく性の品種がマルチの代わりになりますので利用しやすいです。

土づくり(例:ウネ幅40cm ウネの高さ10cm)

野菜が良く育つ土であれば、元肥は要りません。

やせている土の場合は、植え付けの3週間前に完熟たい肥とぼかし肥などを施して耕し、ウネを立てます。

植え付け

地域によって前後しますが、4月下旬~5月下旬に、ナスと同時にラッカセイを植え付けます。

植え付けの例

・ナスの株間 60cm

・ナスとラッカセイの株間 25cm

・ラッカセイとラッカセイの株間 20~25cm

追肥

ナスの生育を見ながら追肥をします。

半月に1回をメドに土の表面にぼかし肥を施すか、株元に鶏ふんを施します。

収穫

ナス

実が大きくなりすぎる前に収穫します。

ラッカセイ

9月下旬以降に試し掘りをしてみて、大きなサヤが付いていたら掘り上げます。

ラッカセイは茎が伸びてきましたら、2週間あけて2回程度、通路の土を株元に土寄せしますと生育が良くなりサヤもよく採れます。

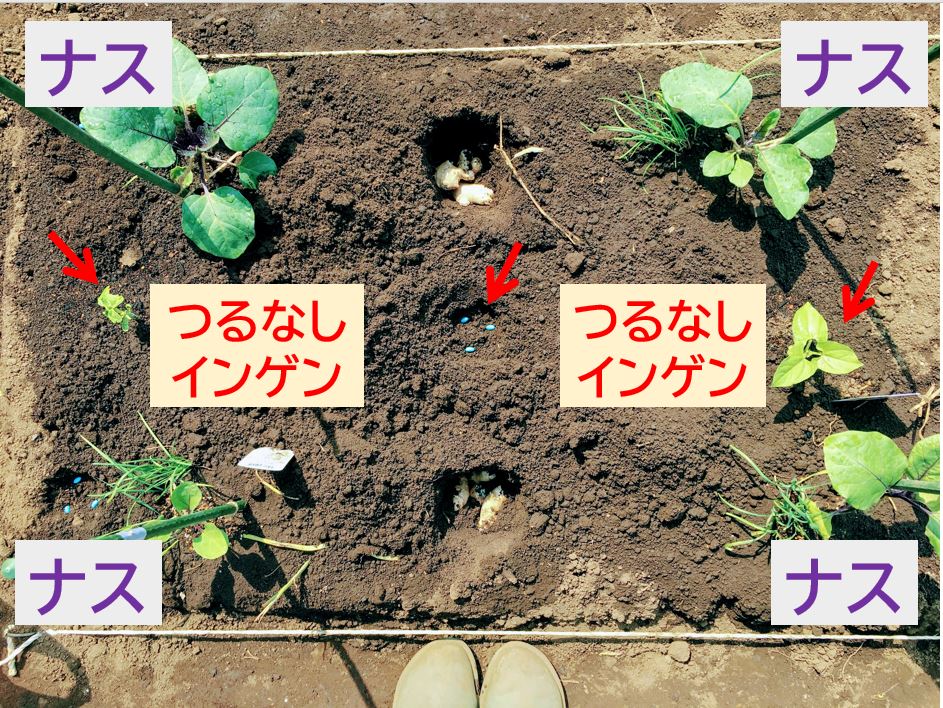

ナスのコンパニオンプランツ「つるなしインゲン」

つるなしインゲンをコンパニオンプランツにしますと、生育促進、害虫忌避の効果が期待できます。

また つるなしインゲンはマルチの代わりにもなりますので、空間を有効に利用することが出来ます。

ナスが生育促進する効果

マメ科のつるなしインゲンの根には根粒菌が共生し、空気中の窒素を固定します。

木嶋利男先生によりますと、この窒素分はおもにつるなしインゲンの生育に使われますが、その一部は古くなった根粒が根から剥がしたり排泄物を放出したりするので、まわりの土が肥沃になってゆくそうです。

この結果、ナスの生育が良くなります。

マルチの代わりになるつるなしインゲン

つるなしインゲンは草丈が低くこんもりと茂り、ナスの株元が日陰になり保湿してくれますのでマルチの役目も果たしてくれます。

今年初めてナスとつるなしインゲンを一緒に育てたところ、苗1本でインゲンを100個くらい収穫することが出来ました。

互いの害虫を寄せ付けない効果

ナスはナス科、ツルなしインゲンはマメ科と「科」が異なります。

異なる科の野菜は付く害虫も異なり、別種の害虫は互いを避け合う性質があります。

つまり、ナスに付きやすいアブラムシやハダニ、つるなしインゲンに付きやすいアブラムシやハダニはどちらも寄り付かなくなり、野菜全体の害虫被害が少なくなる効果が期待できます。

ピーマンにも効果的

つるなしいんげんとの混植は、ピーマン、シシトウなどにも同様の効果があります。

栽培ポイント

品種選び

ナス

一般的な品種であれば、何でもOKです。接ぎ木苗を使いますと強く育ちます。

つるなしインゲン

インゲンはつるなしの品種を選びましょう。

土づくり(例:ウネ幅70cm ウネの高さ20cm)

植え付けの3週間前に完熟たい肥とぼかし肥などを施して耕し、ウネを立てます。

植え付け・種まき

地域によって前後しますが、4月下旬~5月下旬に ナスと同時につるなしインゲンの種をまきます。

つるなしインゲンは、少し遅れて種まきしても構いません。

植え付け例

・ナスの株間 60cm

・つるなしインゲンは1か所に3粒まきます。5~7日で発芽します。

間引き

つるなしインゲンは、本葉1.5枚(初生葉をのぞく)で間引き、1~2本立ちにします。

追肥

ナスの生育のために、半月に1回をメドに土の表面にぼかし肥を施すか、株元に鶏ふんを施します。

収穫

ナス

実が大きくなりすぎる前に収穫します。

ツルナシインゲン

種まきから約60日で収穫を始められます。収穫できる日数は、おおよそ10日程度です。

早めに若採りしましょう。採り遅れますとかたくなって味が落ちるだけでなく、ナスの生育促進の効果も落ちてしまいます。茎や葉をマルチに

つるなしインゲンの収穫が終わりましたら、株は抜き取らずに株元で切り、茎や葉をマルチ代わりにすることが出来ます。もう一度まいて秋どりも

収穫後にまき直して「秋どり」を楽しむことも出来ます。

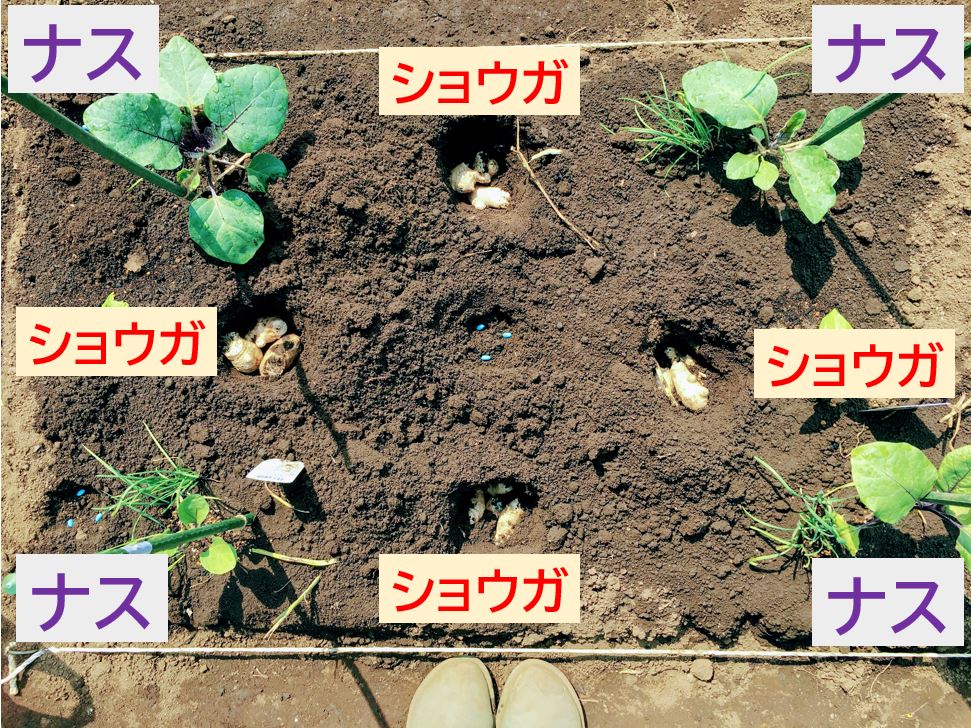

ナスのコンパニオンプランツ「ショウガ」

ナスの空いた場所に植えられるショウガは、空間を有効に利用することができ、更には 生育促進、害虫忌避、病害を防ぐ効果も期待できます。

ナスの空間を有効利用

ナスは、苗を植え付けてから片付けの長い間、ウネを占有します。

草丈が高くなるにつれ、ナスは株元に空間ができますので、この日陰を利用してショウガを栽培します。

ショウガの特性を活かして生育促進

ナスとショウガの栽培期間は ほぼ同じです。

ショウガは夏の強い日差しが苦手で日陰のほうがよく育ちますので その特性を活かし、ナスの株元(葉の陰になる場所)にショウガを植え付けます。

一方で 水分を好むナスは生姜の葉により株元が保湿されます。

つまり、この組み合わせはどちらにもメリットのある栽培です。

また ナスは深根タイプ、ショウガは浅根タイプの野菜ですが、ナスは土の中深く根を伸ばして水分を吸い上げ、水分が好きなショウガも水を吸いやすくなりますので互いの生育が促進します。

競合しないので安心栽培

木嶋利男先生によりますと、ナスとショウガは好む養分が異なるため競合を起こすことなく、ともにスクスク育ち収穫量が増えるとのことです。

お互いの害虫を寄せ付けない効果

ショウガは アワノメイガが付きやすい野菜です。

一方でナスは、アブラムシやハダニのほか、近縁のフキノメイガの幼虫が付きやすい野菜です。

ショウガとナスに付きやすいアワノメイガは近縁であるものの、同種ではないため、互いを避け合います。

そのため、ナスにもショウガにも害虫が寄り付くことが少なくなり(卵を産み付けられる機会が減るため)野菜全体が害虫被害からまぬかれる結果につながります。

病気が発生しにくくなる効果

ショウガの根っこの殺菌効果により土の中の病原菌が減りますので、病気が発生しにくくなる効果も期待できます。

肥料の過剰障害が出にくくなります

木嶋利男先生によりますと、有機物は分解してアンモニア態窒素から硝酸態窒素へ変化してゆくそうです。

ショウガはアンモニア態窒素、ナスは硝酸態窒素を好みます。ショウガが先にアンモニア態窒素を利用するので、肥料の過剰障害が出にくくなるメリットがあります。

ナスとショウガの栽培ポイント

品種選び

ナス

一般的な品種であれば、何でもOKです。接ぎ木苗を使うと強く育ちます。

ショウガ

品種は何でもOKです。

土づくり(例:ウネ幅40cm ウネの高さ20cm)

植え付けの3週間前に完熟たい肥とぼかし肥などを施して耕し、ウネを立てます。

高めのウネ(20~30cm)にしますと、ナスの根が深く伸びますので良く育ちます。

植え付け

地域によって前後しますが、4月下旬~5月下旬にナスと同時にショウガを植え付けます。

植え付け例

・ナスの株間 60cm

・種ショウガ ナスから10cm離して植え付けます。

・種ショウガは1片50g程度に割り、1か所に3個並べてナスの葉の陰に(株元10cm離して)植え付けます。

・夏に葉ショウガとして収穫する場合は、ナスの株元から離して植え付けましょう。

敷きわらがおすすめ

ナスもショウガも乾燥が苦手ですので、マルチの代わりに敷きわらを敷きましょう。

追肥

ナスの生育のために、半月に1回をメドに土の表面にぼかし肥を施すか、株元に鶏ふんを施します。

収穫

ナス

実が大きくなりすぎる前に収穫します。

ショウガ

霜がおりる前の11月に掘り上げます。同時にナスも片付けましょう。

ショウガは夏の強い日差しが苦手ですので、ナスの葉の陰に植えましょう。ナスの夏の切り戻し作業(根を切る作業=更新剪定)のタイミングで、葉ショウガを収穫しても構いません。

ナスのコンパニオンプランツ「ダイコン」

木嶋先生の裏技をご紹介いたします。

この栽培は ナスのスペース(空間)を利用してダイコンを育てる方法で、秋のサンマの時期に間に合います♡

ナスの空間を利用してダイコンを栽培

真夏になりますとナスは草丈が高くなり、根っこは地中深くに伸び、少しの乾燥に耐えられる状態になりますので、空いた株元を利用してダイコンを栽培します。

ナスの日陰でダイコンの生長が促進

ダイコンは、ナスの葉っぱで夏の強い直射日光が避けられますので発芽しやすく順調に育ちます。

この時期であれば、60~80日程度で収穫することが出来ますので、秋のサンマの時期に間に合います。

ダイコンの代わりに栽培できる野菜

ナスの日陰を使用して下記の野菜を植え付けることも出来ます。

・ キャベツ

・ サントウサイ

・ ハクサイ

・ リーフレタス

ナスとダイコンの栽培ポイント

品種選び

ナス

品種は何でもOKです。

ダイコン

夏まきに適した品種を選びましょう。

土づくり(例:ウネ幅80cm 高さ20cm)

植え付けの3週間前に完熟たい肥とぼかし肥などを施して耕し、ウネを立てます。

植え付け・種まき

ナス

地域によって前後しますが、4月下旬~5月下旬に、ナスの苗を株間60cmで植え付けます。

ダイコン

ナスの根の切り戻し(更新剪定)の直後に、ダイコンの種まきをまきます。

・ナスと30cm離して種まき

・ダイコンの株間 15~20cm

ダイコンの間引き

ダイコンは数回に分けて間引きします。本葉6~7までに1本立ちにします。

追肥

ナスの生育のために、半月に1回ほどウネの表面全体にぼかし肥を施します。もしくは、ナスの株元に鶏ふんを施しても構いません。

収穫

ナス

実った果実から収穫します。

ダイコン

品種に適した栽培日数で収穫します。秋の温暖な気候での収穫になりますので放置しますと割れやすくなります。

木嶋先生のアドバイス「ダイコンの種まきのタイミング」

11月以降、ウネを他の栽培に使う場合は、8月中旬までにダイコンの種まきをします。旧盆を過ぎると雨が降って発芽しやすくなりますが収穫が遅くなります。

冬どり用のダイコンを栽培する場合は、9月下旬まで種まきすることが出来ます。

ナスのコンパニオンプランツ「マリーゴールド」

マリーゴールドも、ナスのコンパニオンプランツとして利用することが出来ます。

センチュウの寄生を防護する効果

ナスは、センチュウ(線虫)という寄生虫が付きやすい野菜ですが、マリーゴールドには根から侵入したセンチュウに殺虫物質を分泌して殺傷する能力があります。

センチュウは線形動物の総称で 土の中にどこでも住んでおり、ナスの根に穴を開けて中に侵入します。

センチュウに寄生されますと根にコブができたり、根腐れを起こすなどの症状が出て、収穫量が減り、最終的には枯れてしまうこともあります。

センチュウ類は見つけて殺すことは難しく、被害を受けないように防護する必要があります。

センチュウを防護する方法

マリーゴールドを生のまま(枯れたものでもOK)細かくカットし、畑にすき込みます。

天敵を増やす効果

センチュウを防ぐ効果のあるマリーゴールドは「おとり作物(バンカープランツ)」としても役立ちます。

ナスのそばにマリーゴールドを植えておきますと、ナスに付く害虫の天敵となる虫が集まりそれらを捕食してくれます。

マリーゴールドの品種について

アフリカン種

フレンチ種

フレンチ種

木嶋利男先生は、マリーゴールドの品種は、フレンチ種より アフリカン種のほうが効果があると紹介されています。

アフリカン種は70~100cmと草丈が高くなりますので、ナスとぶつからないようスペースを確保して植え付けられることをおすすめいたします。

ナスのコンパニオンプランツ「ナスタチウム」

ナスタチウム(和名:キンレイカ)もナスのコンパニオンプランツとして有効です。

ナスタチウムは、エディブルフラワー(食用花)としてサラダなどに使うことが出来ます。

バンカープランツになるナスタチウム

ナスタチウムをナスのウネの肩などに混植しますと、ナスタチウムの香りでアブラムシが寄り付かなくなる効果があります。

ナウタチウムの葉っぱや茎にハダニやスリップス(アザミウマ)が付きますが、それを食べる益虫もやってきますので、ナスのバンカープランツ(おとり作物)として役立ちます。

マルチの代わりになります

ナスタチウムを摘心して草丈を低く育てますと、土の乾燥を防ぐことができますのでマルチの役目を果たしてくれます。

なおナスタチウムは1苗で結構広がりますので たくさん植えすぎますと 管理が大変になるかもしれません。

シシトウ、トウガラシにも効果的

ナスタチウムはナスのほかに、ピーマン、シシトウ、トウガラシと混植しても、同様の効果が期待できます。

ナスとナスタチウムの栽培ポイント

品種選び

ナス

品種は何でもOKです。

ナスタチウム

園芸店で苗を購入することが出来ます。

種から育てる場合は、3月中旬~4月下旬に種をまいて準備しましょう。

土づくり(例:ウネ幅60cm 高さ10cm)

植え付けの3週間前に、完熟たい肥とぼかし肥などを施して耕し、ウネを立てます。

植え付け

地域によって前後しますが、4月下旬~5月下旬にナスの苗を植え付けるタイミングでナスタチウムも植えます。

・ナスの株間 60cm

・ナスタチウムの株間 1m

※ ナスタチウムはウネの肩の近く、もしくは通路やウネの周囲に植えましょう。

敷きわら・マルチがおすすめ

ナスは乾燥や気温が高いと傷みやすくなりますので 土づくりのタイミングでマルチを張るか、わらを敷きましょう。

追肥

ナス

ナスの生育のために追肥を行います。半月に1回程度、ウネの表面全体にぼかし肥を一握り施すか、ナスの株元に鶏ふんを与えます。

ナスタチウム

追肥の必要はありません。

収穫

ナス

実った果実を収穫します。

ナスタチウム

花や葉を必要に応じて少しずつ摘み取りサラダなどに使うことが出来ます。ナスタチウムの種はピクルスにしても美味しいです。

木嶋先生のナスタチウムの栽培ポイント

・先端を摘みながら草丈を低くして育てますと、マルチの代わりにすることも出来ます。真夏の暑さを苦手としますが、7月下旬に大きく刈り込むと蒸れにくくなります。

・バンカープランツ(おとり作物)として、ウネの周囲にまとめて植え付けても(株間は20cm以上)構いません。

ナスのコンパニオンプランツ「ムギ」

ムギのメリット

ムギは食べることは出来ませんが、3つのメリットあります。

1.害虫の天敵がやってきます

ムギをコンパニオンプランツにしますと、アブラムシなど(ナスに付くアブラムシとは別種)の害虫が寄ってきます。

すると アブラムシが付いたムギに天敵のテントウムシやアブラバチがやってきて「すみか」にし、ナスに付いているアブラムシなどの害虫を捕食します。

2.マルチの代わりに

育ったムギを刈りこんで通路に置いておきますと、土の保湿、雑草の予防になります。

なお、通路にまいたムギは真夏になると枯れますので「マルチ」に活用することが出来ます。

3.緑肥にも

青いうちに細かく刈りこんで土にすき込みますと、次の野菜栽培の「緑肥」にすることも出来ます。

ナスとムギの栽培ポイント

品種選び

ナス

品種は何でもOKです。接ぎ木苗を利用するとより強く育ちます。

ムギ

エンバクを利用しても構いませんが、この時期に種をまくと穂を付けないオオムギが使いやすいです。ホームセンターなどでリビングマルチ用のムギも販売されています。

土づくり(ウネ幅40cm ウネ高さ15cm)

植え付けの3週間前に完熟たい肥とぼかし肥などを施して耕しウネを立てます。

植え付け

ナスの苗を植え付けた後、ムギの種をウネや通路にばらまきます。発芽してからしっかり根付くまで踏まないように注意します。

追肥

ナスの生育のために、3週間に1回をメドにぼかし肥を1握り(または鶏ふん)を施します。

収穫

ナスは実った果実を順次収穫します。

ムギは、真夏になると暑さで枯れます。

まとめ

農学博士の木嶋利男先生が紹介されているナスのコンパニオンプランツをご案内いたしました。

ナスを単体で育てるより、病気の予防・害虫を寄せ付けない効果・生育促進の効果が期待できますので、参考になさってください。

[参考文献]

[ナスのコンパニオンプランツ例]

[参考サイト]

★野菜作り初心者の強い味方!サポート付き貸農園「シェア畑」のおすすめ記事★