農学博士の木嶋利男先生が紹介されている、「インゲンのコンパニオンプランツ」を、ご案内いたします。

インゲンは単体で育てるより、ほかの作物と一緒に栽培しますと 害虫を忌避したり、生長促進の効果が出ると言われています。

コンパニオンプランツ栽培は、多品種の野菜を楽しみながら育てることが出来ますので おためしになってみてください。

インゲンのコンパニオンプランツ一覧表

インゲンのコンパニオンプランツをご紹介いたします。

インゲンのコンパニオンプランツ

コンパニオンプランツ 病気

予防生育

促進空間

利用プランター

栽培ルッコラ ● ● ● ● ナス ● ● ● サツマイモ ● ● ● ゴーヤ ● ● ● ● トウモロコシ ● ● ● 引用 木嶋利男著「育ちがよくなる! 病害虫に強くなる! 植え合わせワザ88 決定版 コンパニオンプランツの野菜づくり

」

※ 表の一部 筆者 加筆あり

つるありインゲンとルッコラ

インゲンの株元の空間を有効利用

つるありインゲンは、ツルを支柱やネットに絡ませながら、どんどん上に伸びてゆき、株元に空間がうまれます。

そのスペースを利用して、ルッコラを栽培します。

ルッコラもインゲンもスクスク育つ効果

農学博士の木嶋利男先生によりますと、インゲンの根っこには「根粒菌」が付き、この菌は土を肥沃にする働きをしますので、ルッコラは野生味が強くなり元気に生長します。

マルチになるルッコラ

ルッコラはインゲンの株元を覆うように生長します。

するとウネの保温・保湿・雑草防止の役目、すなわち「マルチ」の役割を果たします。

害虫忌避の効果

ルッコラは独特な香りを発しますので、インゲンに寄ってくるアブラムシなどの害虫を忌避する効果が期待できます。

どちらも2度まきできるメリット

インゲンは「春まき」と「秋まき」がありますので、一年を通して栽培期間が長いルッコラと一緒に育て、それぞれ2回収穫することも出来ます。

インゲンとルッコラのコンパニオンプランツ栽培のポイント

品種選びについて

インゲンは、「つるあり」を選びます。

お住まいの近く(産地)の品種を使われますと、栽培しやすいと言われています。

なお、ルッコラの品種は特に選びません。なんでもOKです。

土づくり

種まきする3週間前にウネを立てます。

肥沃な畑であれば 元肥を入れず、耕すだけで構いません。

やせている畑の場合は、ウネを立てる時に 完熟たい肥などを入れてよく混ぜ、耕します。

種まき

つるありインゲン

1か所に3粒の直まきをします。本葉が1.5枚になりましたら間引きをして、1~2本にして育てます。

ルッコラ

インゲンと同時に種まきします。インゲンの株元近くには種をまかずに、少し離れたところにばらまきします。

ルッコラは間引きをしながら株を大きくしてゆきます。

ウネ全体に種まきした場合、ルッコラが マルチの代わりになります。

支柱立て

種まきをしたタイミングで つるありインゲン用に支柱を立てておきますと、今後の作業がしやすくなります。

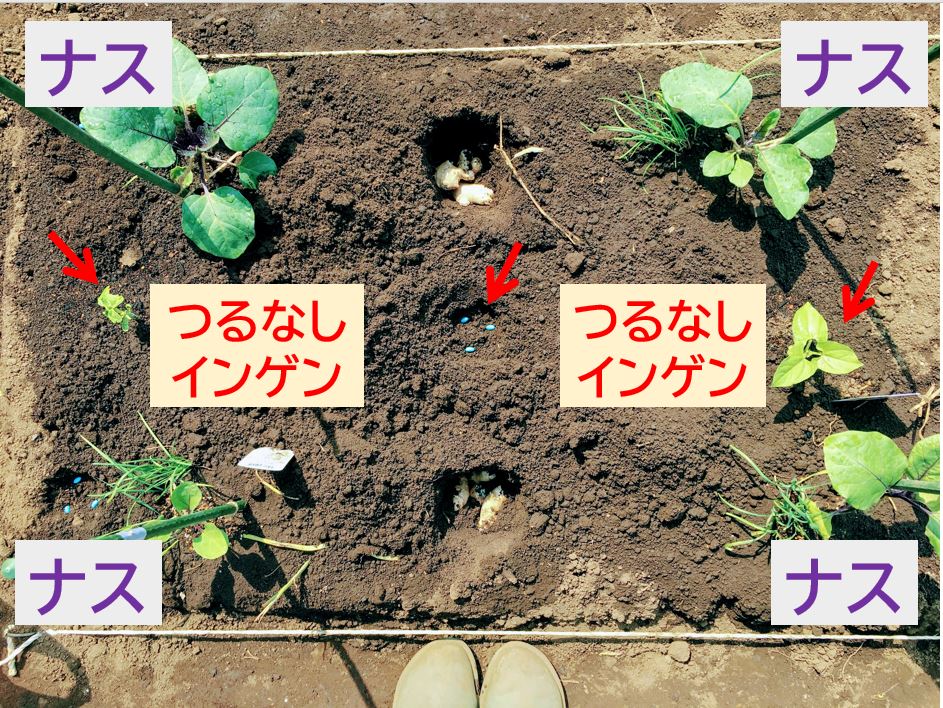

つるなしインゲンとナス

インゲンのパワーで生育促進するナス

つるなしインゲンはマメ科の野菜で、根っこには「根粒菌」が共生し、空気中の窒素を固定する働きがあります。

木嶋先生によりますと、この窒素分はおもに つるなしインゲンの生育に使われますが、その一部の窒素は古くなった根粒が根っこからはがれたり排泄物が放出されて、まわりの土が肥沃になってゆきますので ナスの生育も促進されます。

マルチの代わりになるインゲン

つるなしインゲンは草丈が低くこんもりと茂りますので、ナスの株元が日陰になります。

ナスは乾燥を嫌う野菜ですので、この日陰がマルチ代わりになり 土の保湿効果を高めます。

互いの害虫を寄せ付けない効果

つるなしインゲンに付くアブラムシ・ハダニと、ナスに付くアブラムシ・ハダニは種類が異なります。

なぜならインゲンとナスは「科」が異なる野菜のため、アブラムシやハダニも「別種」が寄ってきます。

木嶋先生によりますと、別種の害虫は 互いを敬遠しあう性質があるため、インゲンとナスのどちらにも害虫が寄り付かなくなり、野菜全体の害虫被害が少なくなります。

応用が効くマメ科とナス科のコンビ

今回はつるなしインゲンとナスの組み合わせをご紹介をしておりますが、インゲンの代わりにラッカセイ、ナスの代わりにピーマンなどの混植も、同じような効果を得ることが出来ます。

| マメ科 | ナス科 |

| つるなしインゲン ラッカセイ |

トマト ナス ピーマン シシトウ トウガラシ |

つるなしインゲンとナスの栽培ポイント

品種選び

インゲン

つるなしの品種を選びます。

ナス

接ぎ木苗で栽培しますと強く元気に生長します。

土づくり

植え付けの3週間前に、完熟たい肥・ぼかし肥などを土に混ぜて、ウネを立てます。

植え付け・種まき

ナス

お住まいの地域によって前後しますが、4月下旬~5月下旬に ナスの苗を植え付けます。

つるなしインゲン

1か所に3粒点まきします。

ナスと同じタイミングか、少し遅れて種まきします。発芽して本葉が1.5枚(初生葉をのぞく)になりましたら間引きをし、1~2本立ちにして育てます。

追肥

半月に1回を目安に、ナスに追肥をします。

追肥をしすぎますと、つるなしインゲンが「ツルボケ」をおこしてしまいますので(葉が茂るだけで花が咲かない状態)生長を見ながら追肥しましょう。

収穫

つるなしインゲン

種まき後、約60日で収穫ができるようになります。収穫期間は約10日程度です。

ナス

実ったら、収穫してゆきます。

敷きわらマルチ

つるなしインゲンの株元を切った後、土を乾燥させないように敷きわらを敷きます。

木嶋先生の裏ワザ

収穫が終わったインゲンは根を抜かず根元で切り、刈り取った葉っぱや茎をナスの株元に敷いてマルチの代わりにします。

つるなしインゲンとサツマイモ

つるなしインゲンは、サツマイモをコンパニオンプランツにすることも出来ます。

この栽培は、サツマイモのツルが占める広い空間を利用して、つるなしインゲンを育てる方法です。

どちらもやせた土で生育促進

インゲンの根には根粒菌が共生し、空気中の窒素を固定することが出来ますので、肥料をほどこさない やせた土で栽培するサツマイモと一緒に育てても生育が促進します。

害虫忌避の効果

インゲンはサツマイモのツルに囲まれて生長しますので、カメムシなどの害虫が少なくなる効果があります。

つるなしインゲンとサツマイモのコンパニオンプランツ栽培のポイント

品種選び

インゲンは「つるなし」を選びます。サツマイモは、どの品種でもOKです。

土づくり

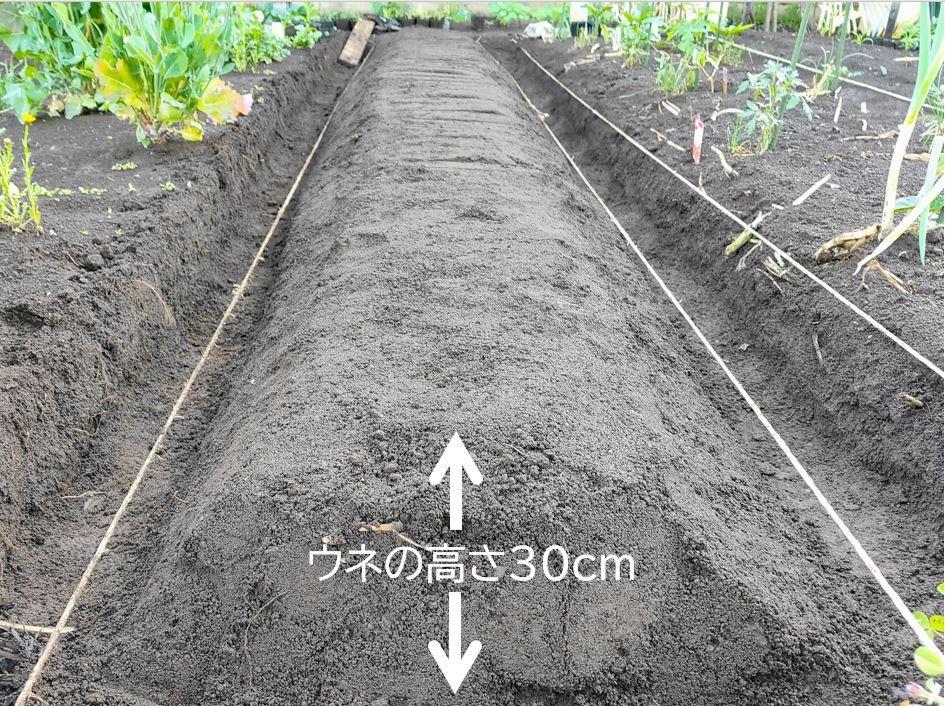

サツマイモの苗を植え付ける2週間前に、30cmほどの高いウネを立てます。

種まき・植え付け

サツマイモ

サツマイモの苗は、4月下旬~5月下旬(遅くとも7月上旬)までに植え付けます。

※ お住まいの地域により、植え付け時期は前後します。

つるなしインゲン

サツマイモとサツマイモの間(約45センチ)に、点まきします。

発芽しましたら本葉1.5枚で間引き、1~2本立ちにして育てます。

追肥

つるなしインゲンも、サツマイモも追肥は行いません。

つるありインゲンとゴーヤ

支柱とネットを共有して栽培

つるありインゲンとゴーヤは、どちらもツルを伸ばして生長する野菜ですので、支柱やネットを共有することで、有効に栽培することが出来ます。

どちらも生育促進する効果

つるありインゲンとゴーヤを一緒に栽培しますと、どちらもよく育ちます。

つるありインゲンはマメ科の野菜で、根っこに根粒菌が共生し、空気中の窒素を固定し土を肥沃にする働きがありますので、ゴーヤはその養分を取り込んで生育が促進します。

ゴーヤパワーで害虫寄らず!

インゲンに付きやすい害虫は、カメムシ・アブラムシ・アズキノメイガ(フキノメイガ)などですが、ゴーヤパワーでこれらを忌避することが出来ます。

ゴーヤは果実に苦みがありますが、ツルや葉も独特の香りがするため害虫が寄ってくることはほとんどありません。

応用がきくマメ科とナス科

ゴーヤの代わりに、同じウリ科のヘチマ・キュウリ・マクワウリも同じ効果を得ることが出来ます。

また、つるありインゲンの代わりに、つるありササゲ、シカクマメをコンパニオンプランツにすることも出来ます。

つるありインゲンとゴーヤの栽培ポイント

ネコブセンチュウに注意です

木嶋先生によりますと、インゲンとゴーヤは「ネコブセンチュウ」の被害にあいやすい野菜で、一緒に栽培すると被害が広がることあるそうです。

ネコブセンチュウがある場所での混植は避けるようにしましょう。

※ マメ科とウリ科の野菜全般に該当します。

品種選び

インゲンは「つるあり」を選びます。ゴーヤの品種はなんでもOKです。

土づくり

植え付ける3週間前にウネを立てます。

肥沃な土でなければ、完熟たい肥などで土づくりを行います。

種まき・植え付け

ゴーヤ

ポリポットに2粒まいて、本葉が2枚になったら1株にし、本葉3~4枚で植え付けます。

つるありインゲン

ゴーヤの植え付けと同じタイミングで、種をまきます。

ゴーヤの苗から20~30センチ離れた場所に3粒点まきします。本葉が1.5枚になりましたら間引いて1~2本にします。

マメ科の種は鳥に狙われやすいので、間引きをするまで不織布などでガードします。

支柱と誘引ネットは、種まきのタイミングにて

あらかじめ支柱と誘引ネットを張っておきますと、今後の作業がお手軽です。

つるありインゲンは ほぼ垂直に、ゴーヤは斜めにツルが伸びてゆきますので、互いのツルがいいあんばいに絡みながら伸び、きれいなグリーンカーテンになります。

追肥

追肥は行いません。

収穫

つるありインゲン

莢(さや)がかたくなる前に早めに収穫します。

ゴーヤ

実が大きくなりましたら収穫します。

つるありインゲンとトウモロコシ

木嶋先生によりますと、トウモロコシとつるありインゲンを一緒に栽培する方法は、昔からアフリカの先住民が行ってきた栽培技術なのだそうです。

畑を有効利用できるメリット

植え付けたトウモロコシの株の間に、つるありインゲンの種をまきますと、トウモロコシの茎が支柱の代わりになり、インゲンのツルが絡みついて伸びてゆきますので、空間を有効に使うことが出来ます。

※ わが家は、台風対策で支柱を立てて栽培しております。

互いの生長が促進します

マメ科のインゲンは、根に根粒菌が共生し、空気中の窒素を固定して肥料分に変えますので、土が肥沃になります。

トウモロコシは肥料をよく吸収する性質がありますので、インゲンが作った肥料分をぐんぐん吸い込んでよく育ってゆきます。

互いの害虫を寄せ付けない効果

インゲンには「フキノメイガ」、トウモロコシには「アワノメイガ」が付きやすいのですが、別種の害虫は互いを避け合う性質があるため、それぞれ寄り付かなくなります。

そのため、野菜全体の害虫被害が少なくなる効果が期待できます。

つるありインゲンとトウモロコシの栽培ポイント

品種選び

インゲン

「つるあり」を選びます。丸さや、平さやなどどのタイプでもOKです。

トウモロコシ

基本的にスイートコーンの品種を選びましょう。

トウモロコシ苗の準備

トウモロコシから準備をします。

トウモロコシはタネまきから植え付け苗になるまで3~4週間かかりますので、先に準備を始めます。

ポリポットに3粒まき、葉が2~3枚になりましたら 間引いて1株にし、本葉4枚で畑に植え付けます。

土づくり

トウモロコシとつるありインゲンの植え付け(種まき)の3週間前に、完熟たい肥とぼかし肥を入れて、ウネを立てます。

植え付け・種まき

お住いの地域によって前後しますが、植え付けの適期は4月中旬~5月中旬です。

トウモロコシ

トウモロコシの葉が4枚になりましたら植え付けます。株と株の間を30cmほど空けます。

2条植えにしたい場合は、ウネの幅を70cm、条間を40cmにします。

つるありインゲン

トウモロコシの株の間に3粒ずつ種をまきます。

種まきのタイミングは、トウモロコシの苗を植え付けるのと同時か、数日後にします。

種を早くまいてしまいますと、トウモロコシの光合成のさまたげになる場合がありますので、トウモロコシを植え付け後、1~2週間後に種まきしても構いません。

追肥

基本的に追肥の必要はありません。

肥料をあげすぎてしまいますと、インゲンの葉が育ちすぎてツルボケを起こし、莢(さや)が付かなくなってしまいます。

土寄せ

トウモロコシの株元に枝根が出てきましたら、土寄せを行います。

収穫

つるありインゲンとトウモロコシは、植え付けから60~70日ほどで収穫することができます。

トウモロコシをすべて収穫した後も、支柱として利用します。

インゲンは、早めに採るように意識していますと、長い期間収穫することが出来ます。

まとめ

農学博士の木嶋利男先生が紹介されているインゲンのコンパニオンプランツをご案内いたしました。

マメ科のインゲンは土を肥沃にする働きがありますので、コンパニオンプランツはスクスク育ち、害虫が寄り付かなくなる効果も期待できます。

インゲンのコンパニオンプランツは種類が豊富にありますので、楽しみながら栽培計画を立ててみてくださいね。

[参考文献]

[関連記事]

たくさん収穫したい!つるあり・つるなしインゲン栽培のポイント

インゲンの種まきのコツ|発芽がそろって生育が旺盛になる裏ワザです

★野菜作り初心者の強い味方!サポート付き貸農園「シェア畑」のおすすめ記事★