おとり作物と言われている「バンカープランツ」の種類と、栽培例をご紹介いたします。

野菜の近くにバンカープランツを育てますと、野菜がかかりやすい病気や害虫被害の「身代わり」になってくれます。

この栽培方法は、農学博士の木嶋利男先生が紹介されているもので、バンカープランツの種類と期待できる効果、そして野菜とバンカープランツの栽培例をご案内いたします。

どうぞ、参考になさってください。

バンカープランツとは?

菜園内で異なる性質の虫が集まる環境を作り出すために、「バンカープランツ」を植える方法があります。

「バンカープランツ」と呼ばれる植物は 一般的によく育つものが多く、これらの植物に害虫が寄り付いた際に、それをエサとする天敵(クモ、カマキリ、テントウムシなど)が増加しやすくなります。

その結果、野菜の害虫被害を軽減する効果が期待されます。

バンカープランツの種類と期待される効果

バンカープランツ一覧

農学博士である木嶋利男先生が紹介されている「バンカープランツ」について、ご案内いたします。

バンカープランツはその性質を活かし、野菜の近くに植えることで、野菜に寄り付く害虫や かかりやすい病気の身代わりになる効果があると言われています。

バンカープランツの種類と期待される効果

バンカープランツ 期待される効果 赤クローバー うどんこ病菌の寄生菌を増やす オオバコ ムラサキカタバミ ハダニの天敵を増やす カタバミ カラスノエンドウ アブラムシ、ハダニの天敵を増やす ナスタチウム(キンレイカ) アブラムシ、ハダニ、スリップスの天敵を増やす ヨモギ ギシギシ テントウムシダマシの天敵を増やす キスゲ カイガラムシの天敵を増やす クリムソンクローバー スリップス、アブラムシの天敵を増やす シロツメクサ ヨトウムシの天敵を増やす ムギ類 多くの天敵を増やす。うどんこ病菌の寄生菌を増やす。 コスモス 多くの天敵を増やす。訪花昆虫を呼ぶ マリーゴールド ヒマワリ ラベンダー ローズマリー クロタラリア 多くの天敵を増やす トウモロコシ デントコーン ソルゴー エンバク 引用 木嶋利男著「コンパニオンプランツの野菜作り」

有翅アブラムシを無毒化にするバンカープランツ

春先になると気温が上昇し、翅(つばさ)を持ったアブラムシが風に乗って野菜に着地して、吸汁して増殖を始めます。

アブラムシガウイルスに感染すると、野菜を吸汁する際に体内のウイルスが野菜に感染してしまい、モザイク病が出る可能性があります。

しかし、アブラムシが野菜に触れる前にバンカープランツに吸汁しますと、ウイルスはバンカープランツに移り、アブラムシは「無毒化」されます。

無毒化したアブラムシが野菜に移動して吸汁しても、野菜のウイルス感染はまぬかれます。

バンカープランツの紹介

赤クローバー(マメ科)

(別称:アカツメクサ・ムラサキツメクサ)

赤クローバーはマメ科の植物で、土を肥沃にする手助けをしてくれます。

また、自身がうどんこ病にかかり、うどんこ病の寄生菌を増やす働きありますので、野菜がうどんこ病にかかるのを防ぐ効果が期待できます。

赤クローバーは、明治維新頃(1868年前後)に日本に渡来したと言われています。その特徴として、高さ30~60センチくらいに生長し、まばらに分岐することが挙げられます。

シロツメクサとの区別は、花柄がほとんどないこと、苞葉がないこと、茎がまっすぐなこと、小葉が卵形であることなどから行うことができます。

オオバコ(オオバコ科)

オオバコは、うどんこ病菌の寄生菌を増やす効果があると言われており、踏みつけられても丈夫で、再生しやすいのが特徴です。

この植物は、自身がうどんこ病にかかりやすく、その結果として菌寄生菌が増加します。

ブドウ棚の下に植えることで、ブドウのうどんこ病を抑えることができると言われています。

ムラサキカタバミ・カタバミ(カタバミ科)

(別称:スイモノグサ)

カタバミは、ハダニの天敵を増やす働きがあります。

クローバーのような葉っぱが特徴的なカタバミは、庭園や道端に生える多年草で、茎や葉っぱにシュウ酸を含んでおり、そのため酸味があります。

花が咲いた後は実ができ、熟するとたくさんの種をはじき飛ばして遠くへ増えてゆきます。

沖縄ではゴーヤーの草生栽培に近縁のムラサキカタバミや、ヤンバルハコベが使われています。

カラスノエンドウ(マメ科)

(別称:ヤハズエンドウ)

カラスのエンドウも、アブラムシ、ハダニの天敵を増やすことが出来る頼もしいバンカープランツです。

また、マメ科に属するため、土を肥沃にする補助的な効果も期待できます。

キンレイカ(ナスタチウム_ウゼンハレン科)

エディブルフラワー(食用花)のキンレイカは、アブラムシ、ハダニ、スリップスの天敵を増やす効果があるとされています。

ヨモギ(キク科)

(別名:モチグサ)

ヨモギは、他の雑草を抑制する働きと、アブラムシ、ハダニ、スリップスの天敵を増やす効果があります。

特に、トマトのそばにヨモギがあると、その効果が高まると言われています。

なお、ヨモギは繁殖力が強いため、地植えにせず、植木鉢で栽培したものを畑のウネに半分埋めておく方法でも効果的です。

ギシギシ(タデ科)

ギシギシは、おもに中部以北の高山に生える多年草です。

この植物は、シュウ酸濃度が高い植物で、害虫のテントウムシダマシを寄せ付けない効果があります。

キスゲ(ユリ科)

(別称:ゆうすげ)

キスゲは、カイガラムシの天敵を増やす働きがあります。

クリムソンクローバー(マメ科)

(別称:ベニバナツメクサ・ストロベリーキャンドル・ストロベリートーチ・オランダレンゲ)

マメ科のクリムソンクローバーは、土壌を肥沃にする効果があります。

また、スリップスやアブラムシの天敵を増やし、ダイズシストセンチュウという害虫の対策に最適とも言われています。

シロツメクサ(マメ科)

(別称:ツメクサ・オランダレンゲ・クローバー)

マメ科のシロツメクサは、土壌を肥沃にする手助けをします。

シロツメクサは、自身がうどんこ病にかかりやすく、菌寄生菌の生息場所(すみか)になるため、ウリ科の野菜(キュウリやスイカなど)が、うどんこ病にかかるのを防ぐ効果があります。

また、害虫であるヨトウムシの天敵を増やす効果もあるとされています。

なお、シロツメクサは多年草で生育が旺盛ですので、市民農園などを利用されている場合は、一年草のクリムソンクローバーがおすすめです。

ムギ類(ムギ科)

オオムギやエンバクのように、「〇〇ムギ」「〇〇バク」と呼ばれている植物がバンカープランツとして利用されます。

これらの植物は、多くの天敵を増やす効果があり、さらに自身が病気にかかることで うどんこ病菌の寄生菌を増やし、野菜のうどんこ病をガードする働きがあります。

コスモス(キク科)

(別称:アキザクラ・オオハルシャギク)

お馴染みのコスモスも、バンカープランツとして活躍します。

訪花昆虫でもあるコスモスは、多くの天敵を増やしますので 害虫忌避の効果があります。

マリーゴールド(キク科)

(別称:コウオウソウ・クジャクソウ・マンジュギク)

メキシコ原産の一年草です。

ガーデニングなどによく使われているマリーゴールドはお馴染みですね。

この植物は、は多くの天敵を増やし害虫駆除に適しています。

また訪花昆虫を呼びますので受粉されやすく(実が付きやすく)なります。

なお、マリーゴールドには根から侵入した「センチュウ」に殺虫物質を分泌して殺す力がありますので、ウネの周りや通路に植えておくのもおすすめです。

木嶋先生は、フレンチタイプの品種より、草丈のある「アフリカンタイプ」がより効果的です。と、述べられています。(写真下)

アフリカンタイプのマリーゴールドは、草丈が1メートル近く高くなりますので、野菜が日陰になったり生育を阻害しないよう植えるのがポイントです。

ヒマワリ(キク科)

(別称:ひぐるま)

ヒマワリは、もとは北アメリカからやってきた一年草です。

茎が直立して高いものは2メートルにもなりますので、ソルゴーと同じような効果が期待できます。

丈が高いので、菜園をヒマワリでグルリと植えると、強風を防ぐ効果もありますし、訪花昆虫を呼び寄せます。

またヒマワリは、害虫対策にも有効です。

スリップス、コガネムシなどの害虫がヒマワリに寄ってきますが、その分、多くの天敵を増やすことになりますので、野菜が害虫に食べられることを防ぎます。

さらに緑肥としても有効で、ヒマワリの根っこは地面の中の不溶性リン酸分を溶かして、ほかの植物が吸いやすい状態に変える能力が高いので、少ない肥料で栽培できるメリットもあります。

ラベンダー(シソ科)

ガーデニングや、ポプリ、香水などに使われているラベンダーも、バンカープランツになります。

風上と風下に植えることで、菜園全体にラベンダーの香りを漂わせて 害虫を寄せ付けないようにします。

またこんもりと茂らせて、天敵のすみかにすることも出来ます。

ラベンダーは訪花昆虫を呼びこみ、野菜の受粉をうながす効果も期待できます。

ローズマリー(シソ科)

料理でおなじみのローズマリーも、多くの天敵を増やす効果があり、訪花昆虫を呼び寄せて、野菜の花の受粉をうながします。

ローズマリーは何年も栽培してゆくと背が高くなり、ブッシュ状の株になります。

ただし、ローズマリーは多感作用(アレロパシー)が強いので、株元の広い範囲に植物が寄り付かず、裸の土の状態になることがよくあります。

木嶋先生は、ローズマリーが作る空間を利用して、ミョウガを栽培すると、互いの生長が促進すると紹介されています。

科学的には解明されていない不思議な現象とのことですが、植物には未知なる可能性が秘めているのですね。

クロタラリア(マメ科)

(別称:タヌキマメ・コブトリソウ)

多くの天敵を増やす働きがあるクロタラリアは、根っこの病気「根こぶ病」を防ぐ効果があることから、コブトリソウという別名があります。

牧野富太郎さんの植物図鑑で調べますと、名前の由来がこう書かれていました。

(名前の由来は)花を正面から見ると、タヌキの顔のように見えるためかも知れない。

トウモロコシ(イネ科)

(別称:トウキビ・ナンバン)

熱帯アメリカの原産であったトウモロコシは、大正時代のはじめに渡来しました。

トウモロコシも多くの天敵を増やしますので、バンカープランツとして活躍させることが出来ます。

また、土を肥沃にする「エダマメ」とトウモロコシを同じウネで栽培しますと、トウモロコシの追肥が不要になり育ちが良くなります。

デントコーン(イネ科)

デントコーンはおもに、家畜用の飼料やデンプン(コーンスターチ)の原料になります。

トウモロコシと同様に多くの天敵のすみかになりますので、バンカープランツとして有効です。

また土を肥沃にする効果もあります。

ソルゴー(イネ科)

(別称:モロコシ・タカキビ・ソルガム・ソルゴーなど)

ソルゴーは、大変優秀なバンカープランツです。

すがたが食用のモロコシに似ていますね。

丈が高いので、カメムシ、コガネムシ、ヨトウムシなどの害虫の目隠しになりますし、風上と風下に植えますと、強風を防ぐ効果もあります。

ソルゴーに害虫も寄ってきますが、その分多くの天敵を増やすことになりますので、野菜が天敵に食べられることを防ぎます。

緑肥としても有効で、ソルゴーが枯れたら短く刈り込んで鋤き込みますと、土の中の有機物を増やすことが出来ます。

エンバク(イネ科)

(別称:からすむぎ・ちゃひきぐさ)

平野や廃地などに生える二年草です。

エンバクを育てますと害虫もやってきますが、多くの天敵のすみかとなります。そのため、野菜の害虫被害を少なくする効果があります。

また、アブラナ科の野菜の病気予防に効果的で、エンバクの根っこから分泌されるアベナシンという成分で、根こぶ病がかかりにくくなります。

エンバクは、秋になると枯れて地面の上を覆いますが、そのままにしておきますと根っこの量が多いので、土に大量の有機物を補給することができ、土づくりにも役立ちます。

一般的にエンバクはウネとウネの間の通路で育てるため踏み付けてしまいますが、再生能力にすぐれているので、多少葉っぱが傷んでも回復して生育します。

バンカープランツの栽培例

この章では「野菜とバンカープランツの組み合わせ例」をご紹介いたしますので、参考になさってください。

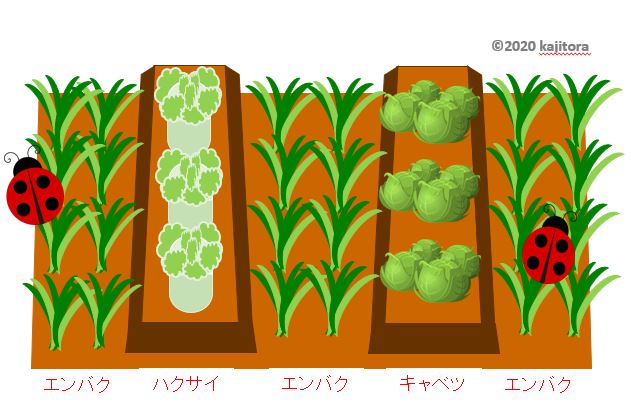

エンバクの栽培例

エンバクをバンカープランツに使う例をご紹介いたします。

参考資料「コンパニオンプランツの野菜作り 93頁」

アブラナ科の病気を予防するエンバク

エンバクは、アベナシンという抗菌物質を分泌しますので、ハクサイやキャベツなどアブラナ科の野菜の根こぶ病を防ぐ効果が期待されます。

天敵のすみかになるエンバク

エンバクに害虫も寄ってきますが、害虫をエサにするテントウムシやクモなどの天敵もやってきますので、野菜を守ってくれる効果があります。

地面の乾燥を防ぎます

エンバクの葉っぱは、広がって地面に陰ができるので、土が乾燥しにくくなります。

緑肥にもなります

秋になるとエンバクは枯れて地表をおおいます。根っこがたくさん付き、土にたくさんの有機物を補給することができますので、土の肥沃にも貢献します。

踏み付けても丈夫!

エンバクは畑の通路で育てますので、どうしても踏み付けることになりますが、葉っぱの回復力が高いので、ぐんぐん生長します。

ナス×ソルゴー

ナスの隣にソルゴーを障壁作物として植えますと、ソルゴーが外からやってくる害虫の侵入を防いでくれます。

またソルゴーが天敵のすみかとなるため、ナスの害虫であるハダニなどから守ってくれる役割を果たしてくれます。

ナスと同じ科のピーマンやシシトウも、同様の効果があります。

カボチャ×デントコーン

広い菜園の場合、草丈の高いデントコーンが風よけに有効です。

スイートコーンなどより育つ期間が長いので、長い間 障壁の役目を果たしてくれます。

まとめ

※ ソルゴーで周囲を囲んで野菜を育てている農家さん

農学博士の木嶋利男先生が紹介されている、おとり作物、「バンカープランツ」の種類と、栽培の例をご案内いたしました。

野菜のちかくにバンカープランツを育てますと、野菜がかかりやすい病気や害虫被害の「身代わり」になってくれます。

益虫が寄ってくる畑づくりに役立つかと思いますので、参考になさってください。

[関連記事]

強い味方!畑に集まる天敵の種類|益虫が集まりやすい畑の環境づくり

病害虫を防ぎマルチになる「エンバク」のコンパニオンプランツ栽培

テントウムシを増やしたい!畑の野菜でテントウムシを増やす方法

[参考文献]

木嶋利男「コンパニオンプランツの野菜づくり」

牧野富太郎「牧野新日本植物図鑑」

[関連サイト]

★野菜作り初心者の強い味方!サポート付き貸農園「シェア畑」のおすすめ記事★